世界美术名作二十讲(3)

26 Aug 2017第十六讲 委拉斯开兹——西班牙王室画像

委拉斯开兹(Velásquez)是西班牙王腓力四世的宫廷画家。一六二三年,在二十四岁上,他离别了故乡塞维利亚(Séville),带了给奥利瓦雷斯大公(duc d’Olivares)的介绍信到马德里(Madrid)。君王十八岁;首相即上述的大公。三十六岁。他获得了这两人的欢心。自从他为君王画了第一幅肖像之后,腓力四世就非常宠幸他,说他永远不要别的画家了,的确,他终身实践了这诺言。

腓力四世是一个可怜的君主。

他统治西班牙的时期也是一个悲惨的时期。他陆续失去了好几个行省。加泰罗尼亚(Catalonia)反叛,葡萄牙独立。他没有统治这巨大的王国的威力。

法国文学家拉·布吕耶尔(La Bruyere)写了一部《性格论》,把当时的宫廷与贵族讽刺得淋漓尽致。委拉斯开兹却以另一种方式应用这材料。既不谄媚,亦不中伤,他只把他所接触到的人物留下一幅真切的形象。

数年以前,那个睥睨一世的鲁本斯,以大使的资格到马德里来住了一年。委拉斯开兹被命去和他做伴,为他做向导。这段史实似乎并未使委拉斯开兹受到佛兰德斯大师的艺术影响,但他对于野外肖像的感应,确是从鲁本斯那里得来的。鲁本斯的腓力二世与五世的骑像即是在这时期,而且是在委拉斯开兹目前画成的。

当著名的霍尔拜因(Hans Holbein,1460—1524)留下那些肖像杰作时,他并未自命“透入他们内心,把他们整个 地带走”,他只居心做一个诚实的画家,务求准确而已。

在所谓色彩画家中,委拉斯开兹最先懂得色彩的价值是随了在对象与我们的眼目中间的空气的密度而变化的,他首先懂得在一幅画中有多少不同的位置,便有多少种不同的气氛。为了必须要工作得很快,他终于懂得他幼年时下了多少苦功的素描并无一般人所说的那么重要。在宫廷画家这身份上,这个发现特别令人敬佩。

在西班牙的宫廷习惯上,《宫女群》一译《宫娥》。一画是一件全然特殊的作品。这是王室日常生活的瞬间的景色,这是一幅小品画,经过了画家的思虑而跻登于正宗的绘画之作。

所有的肖像画家,我们可以分作两类。一是自命为揭破对象的心魂而成为绘画上的史家或道德家的。这是法国十八世纪的德·拉图尔(de La Tour),他在描绘当时的贵族与富翁时说:“这般人以为我不懂得他们!其实我透入他们内心,把他们整个地带走了。”这是为教皇保罗三世画像的提香。这是描写洛尔的拉丁诗人彼特拉克(Petrarch),或是歌咏贝婀德丽斯的但丁。

另一种肖像画家是以竭尽他们的技能与艺术意识为满足的。他们的心,他们的思想,绝对不干预他们的作品。如果他们的观察是准确的,如果他们的手能够尽情表现他所目击的现象,那么作品定是成功的了。心理的观察是不重要的,这种画家可说是:如何看便如何画。 当著名的霍尔拜因(Hans Holbein,1460—1524)留下那些肖像杰作时,他并未自命“透入他们内心,把他们整个地带走”,他只居心做一个诚实的画家,务求准确而已。

但委拉斯开兹的肖像画所以具有更特殊的性格者,因为它不独予精神以快感,而且使眼目亦觉得愉快。至于造成这双重快感的因素,则是可惊的素描,隐蔽在壮阔的笔触下的无形的素描,宛如藏在屋顶内部的梁木;亦是色彩的和谐,在他全部作品中令人更了解人物及其环境。

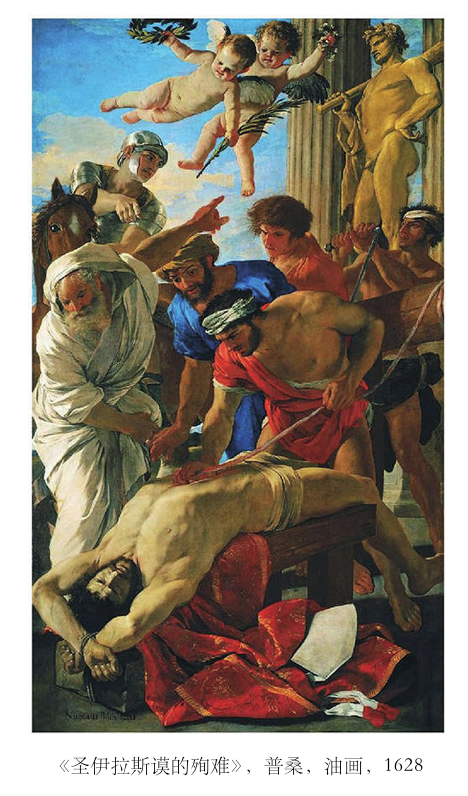

第十七讲 普桑

西班牙画家里贝拉(Ribera,1588—1656)在十六岁上,因为要到意大利而没有钱,便自愿当船上的水手以抵应付的旅费。到了那里,他把故国完全忘记了,卜居于拿波里,终老异乡。佛兰德斯画家菲利普·特·尚帕涅(Philippe de Champaigne,1602—1674),法国风景画家洛兰(Claude Lorrain,1600—1682)差不多是一路行乞着到意大利去的。鲁本斯为求艺术上的深造起见,答应在意大利贵族贡扎加(Gonzaga)家中服役十年。

普桑作品中最知名的当推《阿尔卡迪牧人》一画。

十八世纪初,著名的费奈隆(Fénelon)在他的《死者对话》中对于普桑的《福基翁城之埋没》一画有长篇的描写。他假想普桑在地狱中遇到古希腊画家帕拉修斯(Parrhasius)公元前5世纪。,普桑向他解释该画的意义。一草一木在其中都有重大的作用。说远处的城市便是雅典,而且为表示他对于古代具有深切的认识起见,他的或方或圆的建筑物都有历史根据。他自命为把希腊共和国的各时代都表显出来了。以后,狄德罗(Diderot)亦曾做过类似的诠注。

在他的时代,什么都被表现完了,艺术家的独特的面目惟有在表现的方法中求之。人们已经绘过、塑过狄安娜与阿波罗,且将永远描绘或塑造狄安娜与阿波罗。造型艺术将永远把人体作为研究对象,而人体的种类是有限的。

普桑的美是一种严肃的美,是由明显、简洁、单纯、准确组成的美,所以这美亦可称为古典的美。

可贵的是普桑所处的时代是巴洛克艺术风靡罗马的时代,是圣彼得大教堂受人赞赏的时代,是卡拉瓦乔(Caravaggio,1573—1610)粗犷的画风盛行的时代,而普桑竟能始终维持着他的爱戴单纯简洁的趣味。

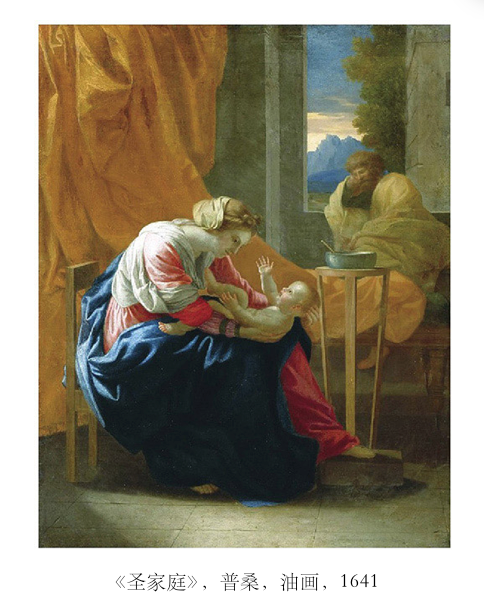

如在《杰里科之盲人》一画中,所谓杰里科(Jéricho)的郊野者,全不是叙利亚的景色,而是意大利的风光,画中房屋亦是意大利式的。又如《水中逃生的摩西》一画,亦不见有埃及的风景。普桑只在丛树中安插一座金字塔。而《圣家庭》所处的环境亦即是一座意大利屋舍,周围是意大利的原野。

在文艺复兴及古代艺术的承继人心目中,惟有“人”才是真正的艺术对象。再现自然的“风景”不是一种高贵的画品。故在风景画中必须穿插人物以补足风景画所缺少的高贵性。于是,历史的风景便成为一种奇特的折衷画品,用若干历史的或传统中的人物的穿插以抬高风景画的品格。在这类画中,“人”固然可以成为一个角色,具有某种作用,但决非是重要角色重要作用。

第十八讲 格勒兹与狄德罗

十八世纪,在欧洲,尤其在法国,是有名的一个颓废堕落的世纪。伏尔泰的尖利的讥讽与丰特内勒(Fontenelle)的锐敏的观察即是映现这个世纪真面目的最好的镜子。

他的《画论》中的这种论调,且亦见之于他的《戏剧艺术论》,见之于卢梭的《致阿朗贝论剧书》,见之于伏尔泰的《悲剧集序文》。这种以艺术服役道德的思想,从没有比在十八世纪,当布歇(Boucher)与弗拉戈纳尔(Fragonard)画着最放浪的作品的时代表现得更鲜明更彻底的了。

如果说是狄德罗定下这种艺术的公式,那么当以格勒兹为实行者了。

一七五五年,格勒兹(Greuze,1725—1805)三十岁。

他制作了一张题材颇为奇特的画:《一个家长向儿童们读〈圣经〉》。

一个富有而知名的鉴赏家到画室去,看见了这幅画,买了去,在他私邸中开了一个展览会。群众都去参观,那张画的声名于焉大盛。大家被它感动得下泪。

格勒兹似乎对我们说:“孩子们,永远不要离弃你们的父母!你们应该为他们暮年时代的倚靠,好似他们曾为你们童年时的倚靠一样。如果你忘记了对于他们的责任,他们将痛苦而死,而你亦将因了后悔而心碎。”

这是因为美的情操是一种十分嫉妒的情操。只要一幅画自命为在观众心中激引起并非属于美学范围的情操时,美的情操便被掩蔽了,因此是减弱了。这差不多是律令。

在这条律令之外,还有一条更普通的律令。每种艺术,无论是绘画或雕刻,音乐或诗歌,都自有其特殊的领域与方法,它要摆脱它的领域与方法,总不会有何良好的结果。各种艺术可以互助,可以合作,但不能互相从属。如果有人想把一座雕像塑造得如绘画一般柔和、一般自由,那么,这雕像一定是失败的了。

第十九讲 雷诺兹与庚斯勃罗

雷诺兹(Reynolds)生于一七二三年,死于一七九二年;庚斯勃罗(Gainsborough)生于一七二七年,死于一七八八年;这是英国十八世纪两个同时代的画家,亦是奠定英国画派基业的两位大师。

虽然庚斯勃罗留下不少风景制作,虽然雷诺兹曾从事于历史画宗教画,但他们的不朽之作,同是肖像画,他们是英国最大的肖像画家。

两人的作品竟那么相似,除了各人特殊的工作方法之外,只有细微的差别,而这差别还得要细心的观众方能辨认出来。

但他虽然因为生意旺盛而过着奢华的生活,声名与光荣却永远不能诱惑他,自始至终他是一个最纯粹最彻底的艺术家。雷诺兹便不然了,他有不少草率从事的作品,虽然喧传一时,不久即被遗忘了。

雷诺兹因为学识渊博,因为他对于意大利画派——尤其是威尼斯派——的深切的认识,自然而然要追求新奇的效果。庚斯勃罗则因为淳朴浑厚,以天真的艺术家心灵去服从他的模特儿。前者是用尽艺术材料以表现艺术能力的最大限度;后者是抉发诗情梦意以表达艺术素材的灵魂。如果用我们中国的论画法来说,雷诺兹心中有画,故极尽铺张以作画;庚斯勃罗心中无画,故以无邪的态度表白心魂。

第二十讲 浪漫派风景画家

普桑所定的历史风景画的公式,在两世纪中,一直是为法国风景画家尊崇的规律。

当时一个入时的艺术批评家,佩尔特斯(Perthes),于一八一七年时为历史风景画下了一个定义,说:“历史风格是一种组合景色的艺术,组合的标准是要选择自然界中最美、最伟大的景致以安插人物,而这种人物的行动或是具有历史性质,或是代表一种思想。在这个场合中,风景必须能帮助人物,使其行为更为动人,更能刺激观众的想象。”这差不多是悲剧的定义了,风景无异是舞台上的布景。

杜佩雷被称为“第一个浪漫派画家”。

他的作品一部分存于卢浮宫,最知名的一幅是题为《早晨》的风景画。它不独在他个人作品中是件特殊之作,即在全体浪漫派绘画中亦是富于特征的。

浪漫派把所有的素描法则全部废弃了,其中颇有为任何画派所不能轻忽的基本原则。

给一种不可思议的情绪抓住了,而忘记一切它所包涵的新奇的构图与技术。

卢梭的作品比较更伟大更奇特。

他秉有诗人的气质。他可不是表现晨光暮色时的幽密的梦境,而是抉发大自然要蕴藏的生气。文艺复兴期的多那太罗早曾发过这种宏愿,他为要追求体质的与精神的生命印象,曾陷于极度的苦恼。然而卢梭所欲阐发的,并非是人类的生命,而是自然界的生命。他的感觉,他的想象,使他能够容易地抓握最微贱的生物的性灵。他自言听到树木的声音。它们的动作,它们的不同的形式,教他懂得森林中的喁语。他猜测到花的姿态所含的意义与热情。

他的代表作中,有《枫丹白露之夕》。这幅风景表现得如同一座美妙的建筑物。

柯罗比起卢梭来已是一个幸福儿。他比卢梭长十六岁,寿命也长八年。浪漫派的兴起与衰落,都是他亲历的。

以艺术本身言,柯罗的作品比卢梭的不知多出几许。他的环境使他能安心工作,他的艺术天才如流水一般地泻滑出来。

卢梭所见的自然,是风景中各部分的关联,是树木与土地的轮廓。

但他不知在树木与岩石之外,更有包裹着它们的大气(atmosphére),光的变幻于他也只是不重要的枝节。他描绘的阳光,总是沉着的晚霞,与树木处在迎面反光的地位,因为这样更能显示树木的雄姿。

柯罗,却把这些纯粹属于视觉性的自然景物,演成一首牧歌式的抒情诗。

近世风景画不独由柯罗而达到顶点,且由他而开展出一个新的阶段。他关于气氛的发现,引起印象派分析外光的研究。他把气氛作为一幅画的主要基调,而把各种色彩归纳在这一个和音中。

风景画简直带着音乐的意味,因为这气氛不独是统制一切的基调,同时还是调和其他色彩的一种中间色。

在绘画史的系统上着眼,浪漫派风景画只是使这种画格摆脱往昔的从属于人物画历史画的地位,而成为一种自由的抒情画。然而除了这精确的意义外,更产生了技术上的革命。

现在,浪漫派画家在外光中作画,群集于巴黎近郊的枫丹白露森林中,他们看遍了晨、夕、午、夜诸景之不同,又看到了花草木石在这时间内各有不同的色彩。不到半世纪,便产生了极大的影响,启示了后来画家创立印象派的极端自然主义的风格。