世界美术名作二十讲(2)

26 Aug 2017第九讲至第十一讲 拉斐尔

莱奥纳多·达·芬奇、米开朗琪罗、拉斐尔,原是文艺复兴期鼎足而立的三杰。他们三个各有各的面目与精神,各自实现文艺复兴这个光华璀燦的时代的繁复多边的精神之一部。

我们知道从浪漫派起,风景才成为人类心境的表白;在拉斐尔,风景乃是配合画面的和谐的背景罢了。

人物全部组成一个三角形,而且是一个等腰三角形。

用这个方法支配的人物,不特给予整个画面以统一的感觉,亦且使它更加稳固。再没有比一幅画中的人物好像要倾倒下去的形象更难堪的了。在圣彼得大教堂中的《哀悼基督》(Pieta)上,米开朗琪罗把圣母的右手,故意塑成那姿势,目的就在于压平全体的重量,维持它的均衡;因为在白石上,均衡,比绘画上尤其显得重要。在《美丽的女园丁》中,拉斐尔很细心地画出圣母右背的衣裾,耶稣身体上的线条与圣约翰的成为对称:这样一个二等边三角形便使全部人物站在一个非常稳固的基础上。

他曾经从乌尔比诺与佩鲁贾带着一个女人脸相的素描,为他永远没有忘记的。这是他早年的圣母像的脸庞:是过于呆滞的鹅蛋脸,微嫌细小的嘴的乡女。但为取悦见过波提切利的圣母的人们,他把这副相貌变了一下,改成更加细腻。只要把《美丽的女园丁》和稍微前几年画的《索莉圣母》作一比较,便可看出《美丽的女园丁》的鹅蛋脸拉长了,口也描得更好,眼睛,虽然低垂着,但射出较为强烈的光彩。

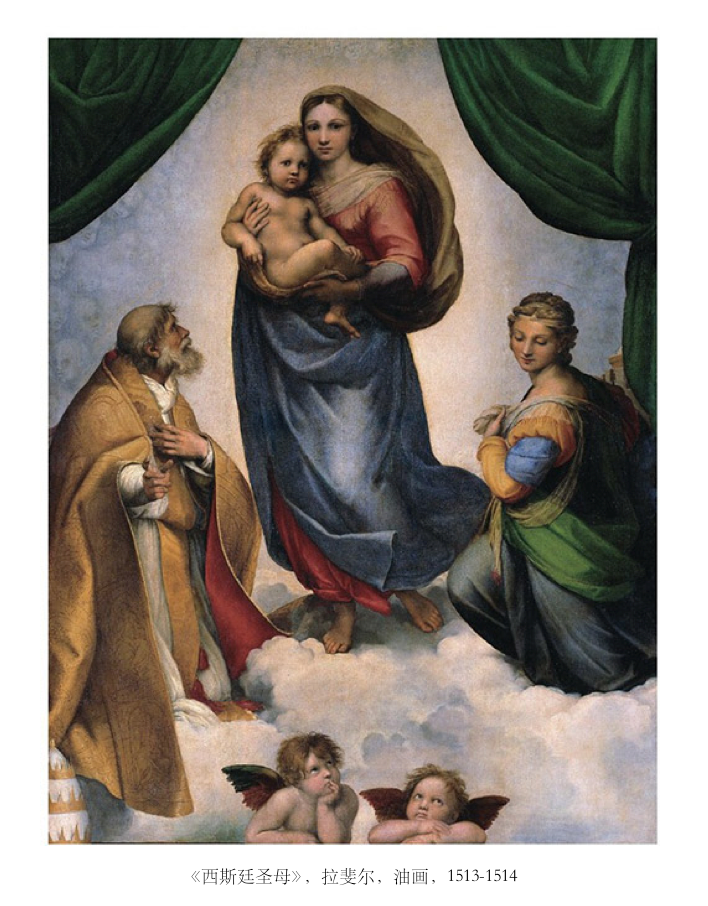

可是《西斯廷圣母》(La Vierge de Saint Sixte)一画——现存德国萨克森邦(Sachsen)首府德累斯顿(Dresden)——是他亲手描绘的最后的作品。

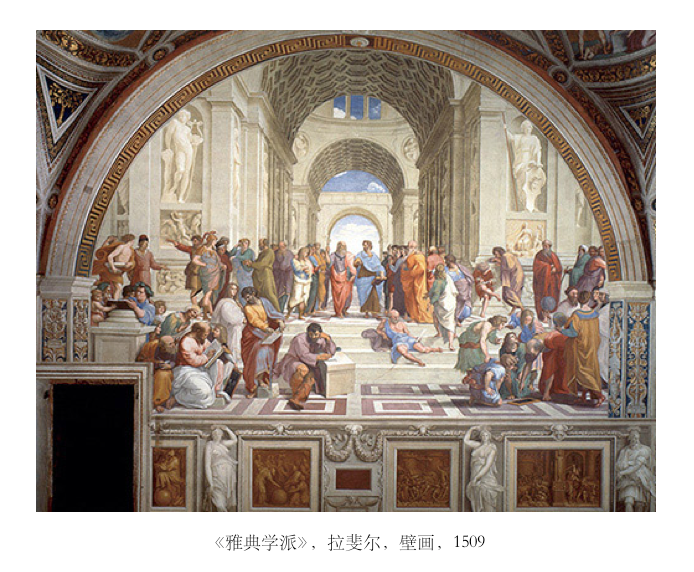

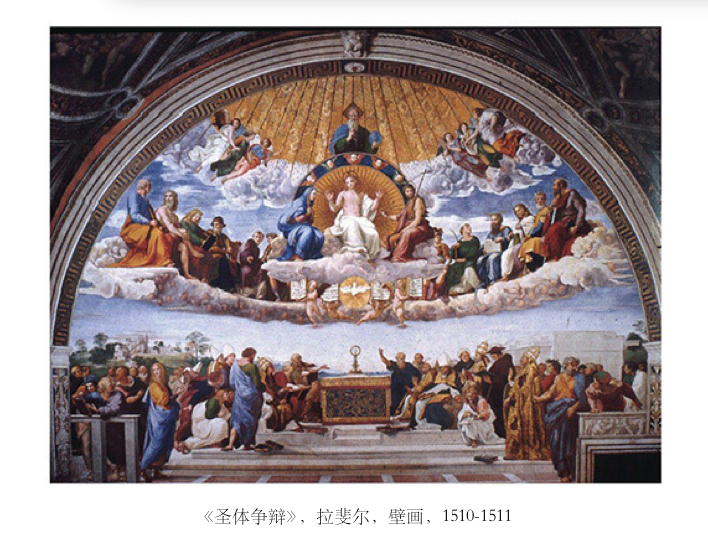

可是拉斐尔的功绩却在于把感应得来的外来思想,给它一个形式,使它得以从抽象的理论成为具体的造型美。

我们应当想到那时节距离弗拉·安吉利科的死还不过五十年。弗拉·安吉利科的人物的稚拙,证明在他那时代,一切技巧上的问题还未解决。马萨乔虽然在壁画的衣褶的装饰意味上获得极大的进步,但他二十七岁就夭折了,不能有更高深的造就。由此可见拉斐尔在素描上的天才实在足以惊人了。

至于大部分人物都以肖像画成,那是当时很普遍的风尚。多数艺术家都把个人的朋友或保护人画入历史画。固然,这些人物往往是不配列入这般伟大的场合,获得极荣誉的地位。然而在今日我们全不注意这些,我们所称颂所赞叹的名作,全因为它的造型美,而并非为了它所代表的人物的社会的或政治的地位。相反,在许多超人的圣者、使徒、神明、天使中间,遇到若干实在人物的肖像,反予我们以亲切的感觉,因为他是凡人,曾和我们一样地生活思想过。

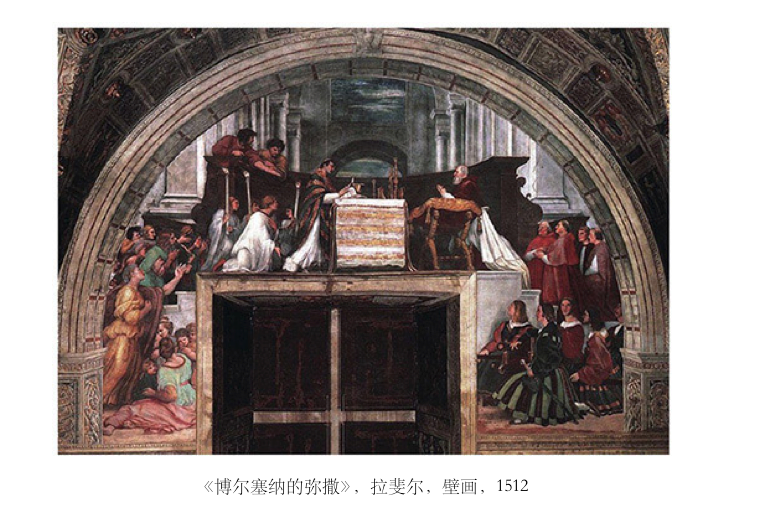

在拉斐尔所作的多数的尤里乌斯二世的肖像中,无疑的,要推在《博尔塞纳的弥撒》(Messe de Bolgéte)壁画中跪着的那幅最为特色。

尤里乌斯二世的长须,使他在老年时候,被称为“老熊”,好似一九一九年前后的克里孟梭被称为“老虎”一般。他的目光,定定的,凶狠的,嘴巴咬得很紧地,一切都表现他的专横的性格。这固然是尤里乌斯二世的本来面目,但在拉斐尔的作品中,因为壁画需要特别的综合的缘故,使尤里乌斯二世的性格更为强烈地表现出来,而肖像本身亦因之愈益生动。

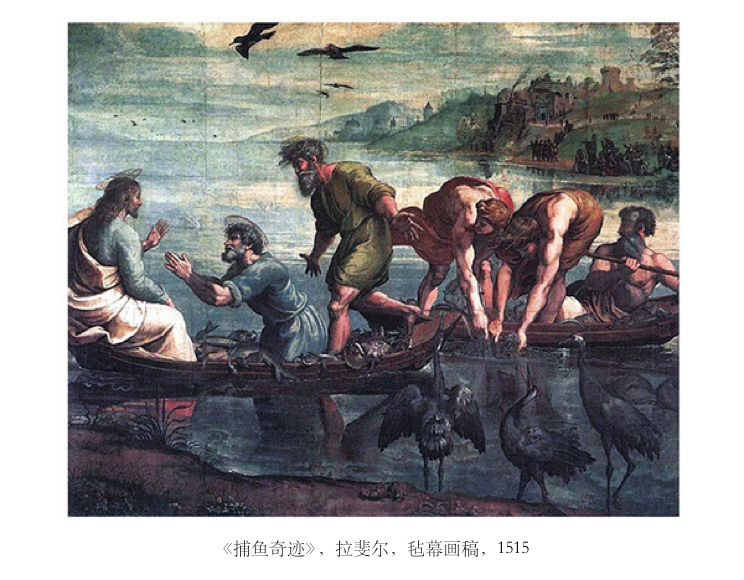

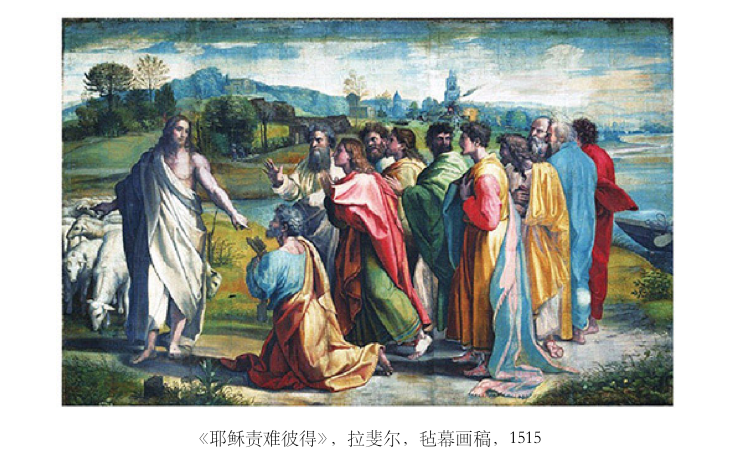

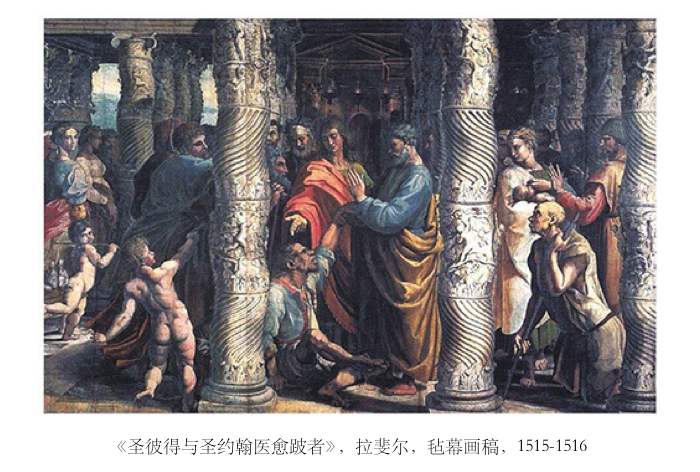

在西斯廷礼拜堂内,一般翡冷翠画家,如波提切利、吉兰达约、佩鲁吉诺们的壁画下面,留着一方空白的墙壁,上面描着一幅很单纯的素描,形象是衣褶。一五一五年左右,教皇利奥十世曾想用比这更美的图案去垫补。

拉斐尔那时就被委托描绘毡幕装饰的图稿。织毡的工作却请布鲁塞尔的工人担任。

乔托尤其注意在一件事变中抓住一个为全部故事关键的时间,用一个姿势、一个动作来表现整个史实的经过。

同一问句的重复三次,更可使彼得深切感觉他的使命之严重与神圣,所谓“牧我的群羊”,即是保护全世界基督徒的意思,故实际上彼得是基督教的第一任教皇。

素描是很灵活,很谨严,可是很自然,毫无着力的气概。拉斐尔不再想起他青年时的夸耀本领。它是素朴、豪阔、减节到只是最关紧要的大体的线条。壁画的教训使他懂得综合的力量与可爱。这还是从古代艺术上拉斐尔学得这经济的秘诀。也是古代艺术使他懂得包裹肉体的布帛可以形成一片和谐。

在描写人类的疾苦残废的时候,并不会在我们的精神上引起不健全、不道德的影响。例如两个世纪后西班牙画家委拉斯开兹(Velásquez)所描绘的西班牙历代君主像,客观地写出他们精神的颓废和人生地位的冲突与苦闷。拉斐尔则把那残废者画得鼻歪、口斜,目光完全是白痴式的呆钝;然而这等身体极端残缺的人往往藏有更深刻的内生命。

历史画在拉斐尔的时代已经达到成功的顶点,十六世纪以后的艺术家在这方面都受拉斐尔之赐。

现实的暴露往往会令人明白日常所认为不近实际的事态实在是可能存在的。

既无拉斐尔之高越伟大,更无拉斐尔之构图的动人的和谐:这便是十八世纪末期的法国艺坛的现象,也就是世称为官学派的内容。

第十二讲 贝尔尼尼——巴洛克艺术与圣彼得大教堂

“巴洛克”艺术(I’art Baroque),往常是指十七世纪流行于意大利、从意大利更传布全欧的一种艺术风格。

“巴洛克”艺术(I’art Baroque),往常是指十七世纪流行于意大利、从意大利更传布全欧的一种艺术风格。在法国,家具、雕塑、铸铜、宫邸装饰、庭园设计,有所谓路易十四式或路易十五式者,即系巴洛克艺术式的别称。巴洛克一字源出西班牙文“barrueco”,意为不规则的珠子,移用于此的原因无可考稽,但并非贬责之意,则可断言。

巴洛克一字源出西班牙文“barrueco”,意为不规则的珠子,移用于此的原因无可考稽,但并非贬责之意,则可断言。

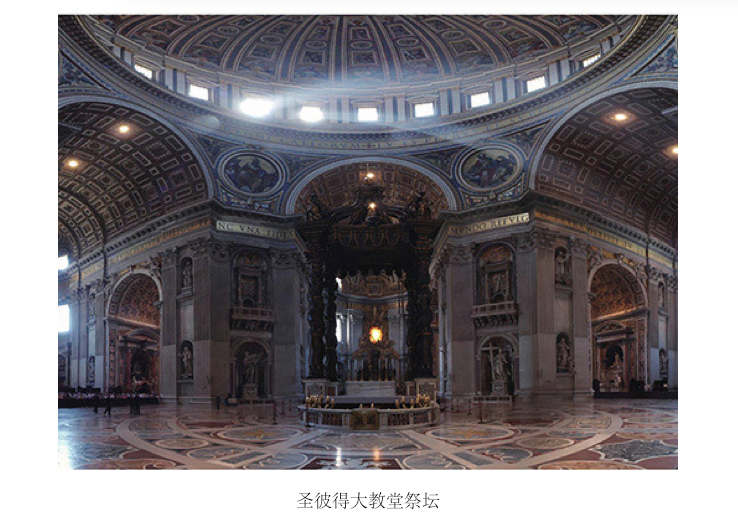

这种艺术与文艺复兴艺术的分别,在建筑与雕塑上,都是由于它的更自由、更放纵的精神,更荒诞、更富丽、更纤巧的调子。希腊建筑流传下来的正大巍峨的方柱的线条至此改变了,或竟如螺旋般的弯曲,破风的三角形在此变成圆形,作为装饰用的雕像渐次增多。艺术家所专心致意的,不复是逻辑问题,而是装饰效果,而是对于眼睛的眩惑。

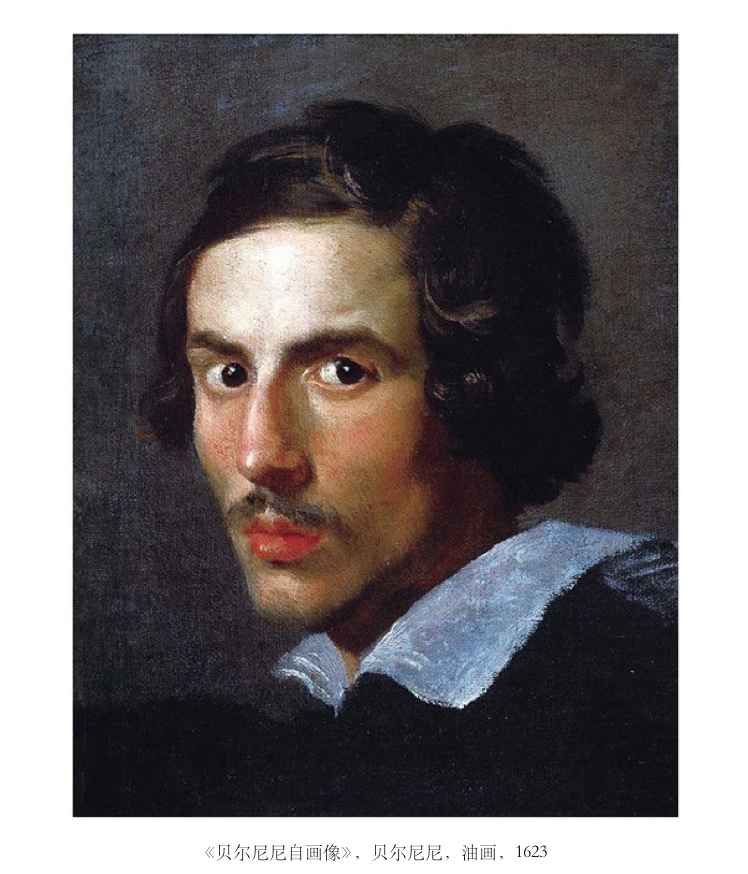

贝尔尼尼(Giovanni Lorenzo Bernini,1598—1680)是巴洛克艺术的最早最完满的代表,亦可说是巴洛克艺术的创造者。

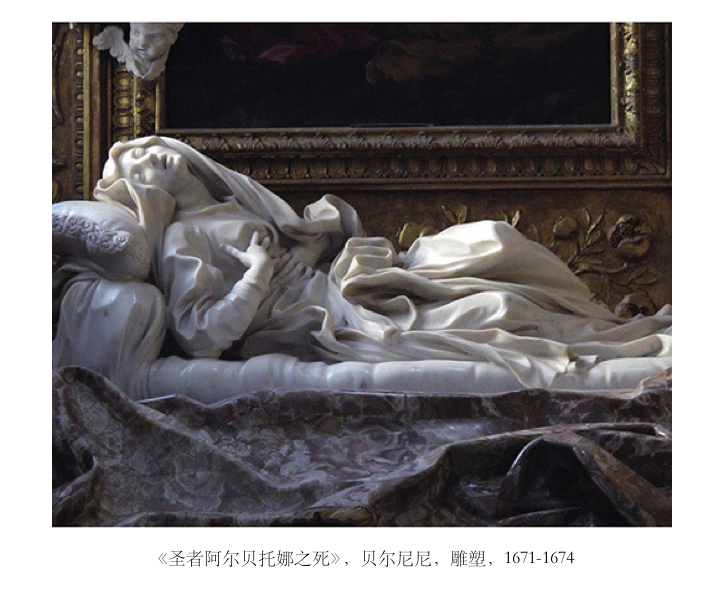

作为这种强烈的、富有表情的艺术的代表。即是贝尔尼尼在暮年时所作的《圣者阿尔贝托娜之死》(La Bienheureuse Albertona)。

梵蒂冈教皇宫内的一座皇家石梯亦是贝尔尼尼之作。 此外,在罗马城内,除了宗教的纪念物与教皇的陵墓以外,还有不少官邸都出之于这位艺人的匠心。

这种艺术, 承继了文艺复兴的流风余韵,更进一步寻求巧妙的技术表现,直接感奋观众的神经。一般史家认为这种娱悦视觉的艺术是颓废的艺术。其实,这是在一个伟大文艺复兴的艺术时代以后所必不可免的现象。前人在艺术上的表现已经是登峰造极了,后来的艺术家除了别求新路以外,更无依循旧法以图自显的可能。故以公正的态度说来,与其指巴洛 克艺术为颓废,毋宁说它是意大利十七世纪的新艺术。而且它不独是意大利的,更是自十七世纪以来的全个欧洲所风靡的艺术。

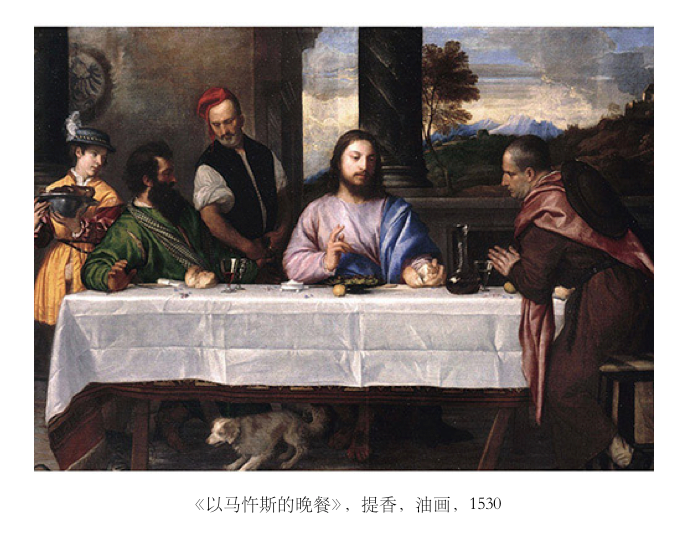

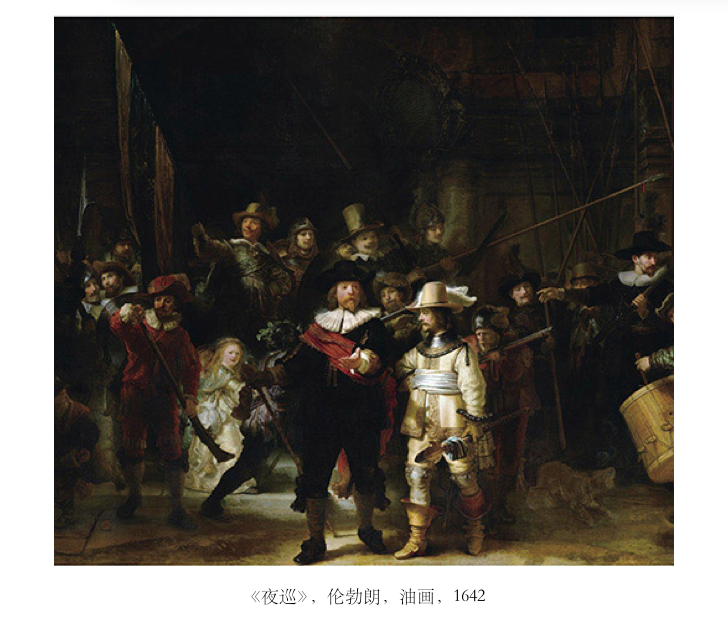

第十三讲 伦勃朗在卢浮宫——《木匠家庭》与《以马忤斯的晚餐》

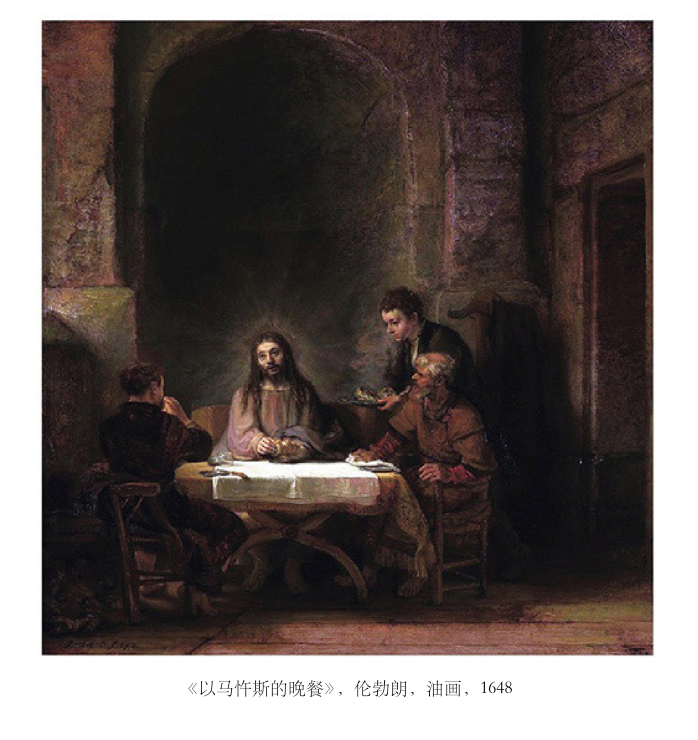

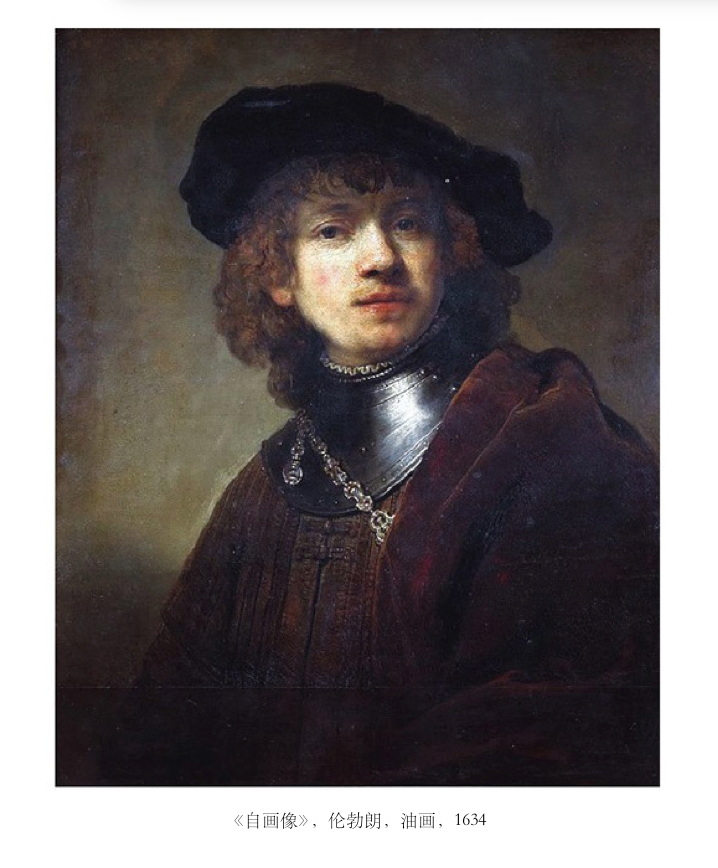

拉斐尔辈所发现阐发的是南欧的民族性,南欧的民族天才,伦勃朗所代表的却是北欧的民族性与民族天才。造成伦勃 朗的伟大的面目的,是表现他的特殊心魂的一种特殊技术:光暗。

他如小说家一般,在未曾提起他书中的英雄之前,先行描写这些英雄所处的环境,因为一个人的灵魂,当它沉浸于日常生活的亲切的景象中时,更易受人了解。

伦勃朗的最大的特点还不只在光的游戏上。有人且说伦勃朗的光的游戏实在是从荷兰的房屋建筑上感应得来的。

强烈的对照能够集中人的注意与兴趣,能够用阴暗来烘托出光明,这原是伟大的文人们和伟大的画家们同样采用的方法。它的功能在于把我们立刻远离现实而沉浸入艺术领域中,在艺术中的一切幻象原是较现实本身含有更丰富的真实性的一种综合。这是法国古典派文学家波 舒 哀( Bossuet)、浪漫派大师雨果们所惯用的手法。这亦是莎士比亚所以能使他的英雄们格外活泼动人的秘密。

所要解决的问题亦是相同的;艺术家应用姿势与面部的表情,以表达由一件事实在几个人的心魂中所引起的热情。

我们的情绪是由于它的外形、素描、构图的“庄严的和谐”所引起的。而且我们所感到的,更准确地说是一种惊佩,至于故事本身所能唤引的情绪倒是次要的。

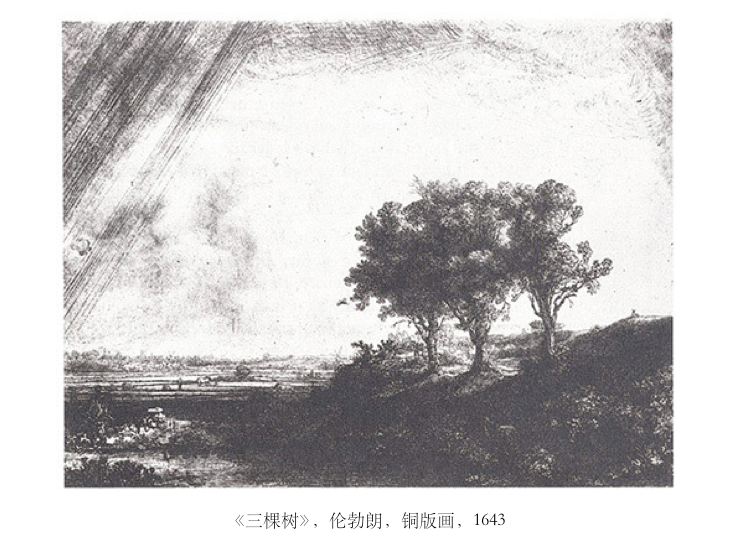

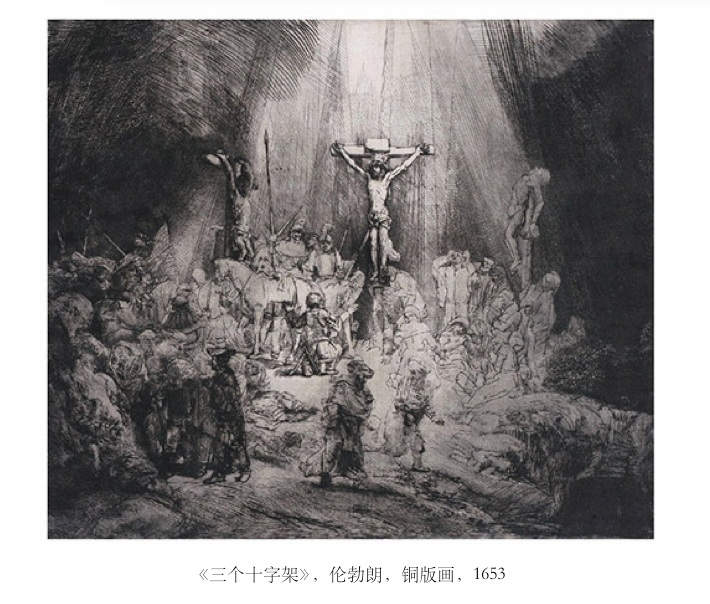

第十四讲 伦勃朗之刻版画

在一切时代最受欢迎的雕版艺术家中,伦勃朗占据了第一位。

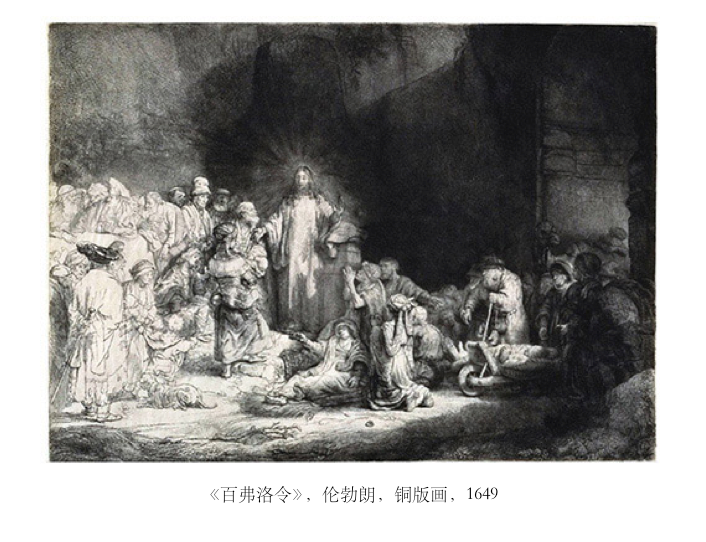

黑暗除了要使中心场面格外明显,使对照格外强烈之外更无别的作用,或别的理由。

黑暗的支配,其用意在于使局面具有一种奇特的性格。

但在这表现神奇故事的场合,伦勃朗仍保有他的写实手法。在人物的姿态、容貌,以及一切表达思想情绪的枝节上,都有严格的真实性;而其变化与力强且较他的绘画更进一层。

版画是比绘画更能令人如读书一般读尽一本从未读完的书的全部,在版画中,思想永远是深刻的,言语是准确而有力的。

伦勃朗往往爱在耶稣旁边安插若干富人,轻蔑耶稣而希望他失败的恶徒。这和环绕着他的平民与信徒形成一种精神上的对照。这是强者的虚荣心,是世上地位较高的人对于否认他们的人的憎恨与报复,是对于为平民申诉、为弱者奋斗的人的仇视。

法国十九世纪的大诗人雨果,亦是一个版画家,他亦曾运用黑白的强烈的对照以表现这等场面的伟大性与神秘性。

在伦勃朗全部版画中最完满的当推那幅巨型的《耶稣受审》。

仔细辨别起来,版画的趣味,与速写的趣味颇有相似之处。在此,线条含有最大的综合机能。艺术家在一笔中便慑住了想象力,令人在作品之外,窥到它所忽略的或含蓄的部分。在版画之前,如在速写之前一样,制作的艺术家与鉴赏的观众之间有一种合作的关系。观众可各以个人的幻想去补充艺术家所故意隐晦的区处。因为这种美感是自动的,故更为强烈。

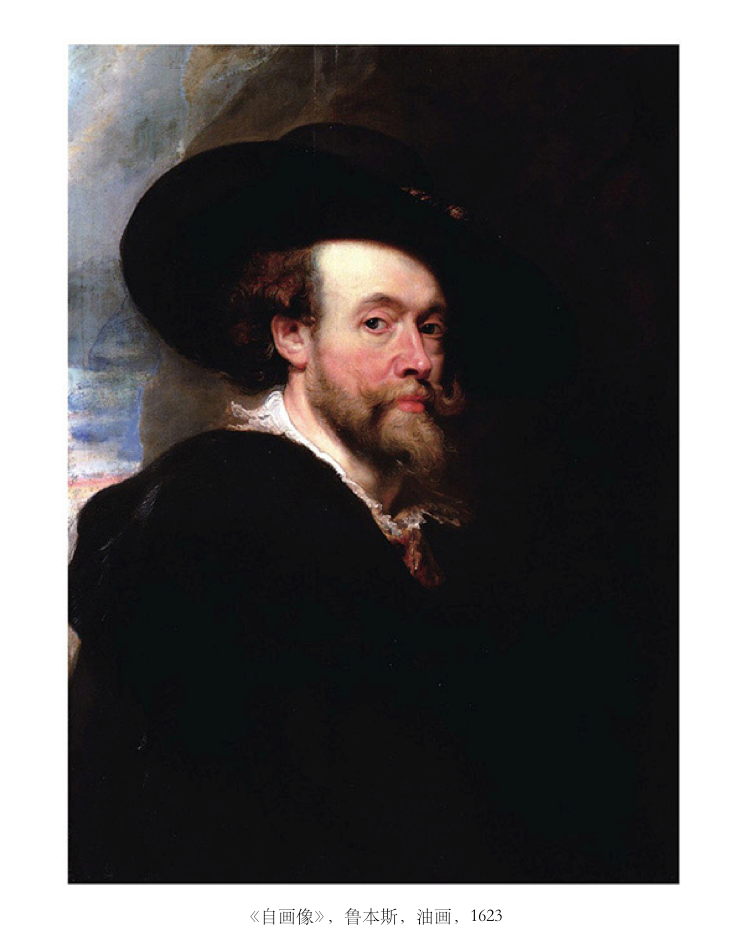

第十五讲 鲁本斯

所谓鲁本斯派与普桑派,这些在当时带有浓厚的争执色彩的名字,现在早被遗忘了。

所谓鲁本斯派与普桑派,这些在当时带有浓厚的争执色彩的名字,现在早被遗忘了。

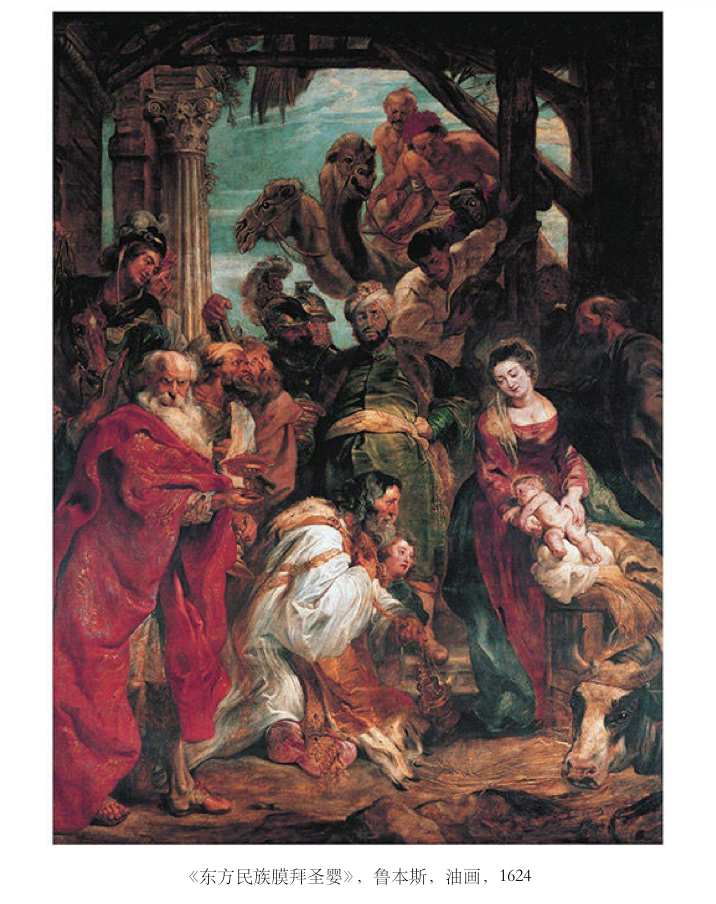

鲁本斯是色彩画家的大宗师。这位佛兰德斯画家,早年游学意大利,醉心威尼斯画派,归国以后,运用他的研究,创出独特的面目:这是承袭威尼斯派画风的艺术家中最优秀的一个天才。

鲁本斯比别人更善运用色彩,而他所获得的结果也较多少艺人为完满。

十八世纪英国画家雷诺兹(Reynolds),在他的游记中,已经把鲁本斯色彩的长处和其他的绘画上的品质,辨别得颇为明白。他说他的色彩显得超出一切,而其他的只是平常。即是上文所提及的华托、格勒兹、德拉克洛瓦等诸画家都研究他的色彩,却丝毫没有谈起他的素描。

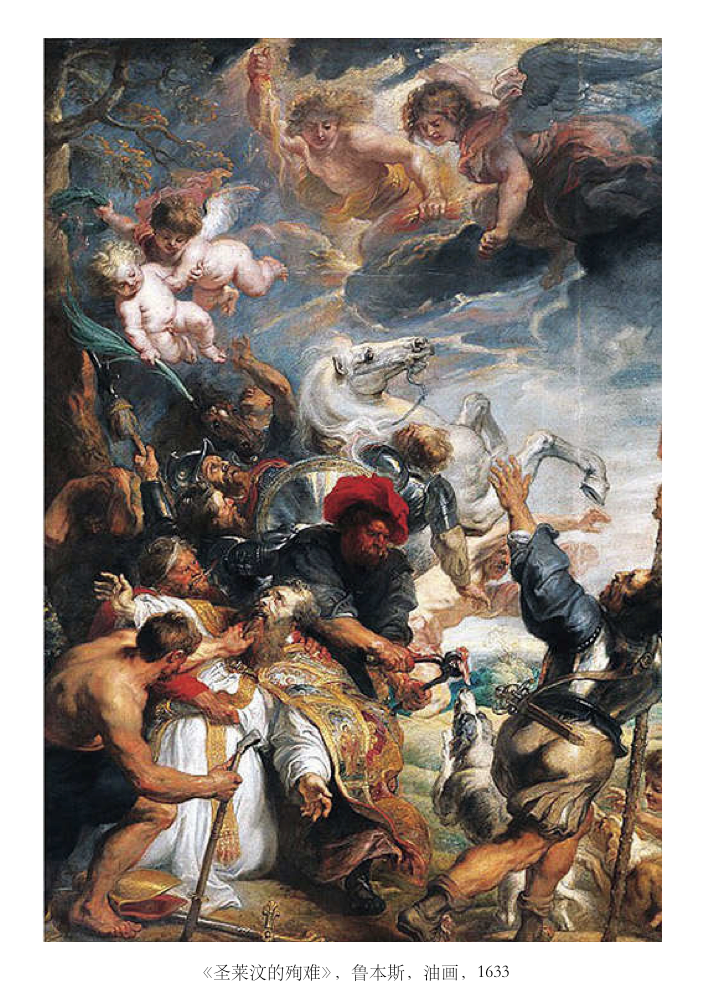

一幅鲁本斯的作品, 首先令人注意到的是他永远在英雄的情调上去了解一个题材。情操、姿态、生命的一切表显,不论在体格上或精神上,都超越普通的节度。男人、女子都较实在的人体为大; 四肢也更坚实茁壮。

鲁本斯所最令人注意的便是这一点。但如果我们承认这种风格,那么我们应当说它和以真实与自然为重的作品,同样具有美。而且,这情形不独于绘画为然,即在诗歌上亦然如此。

他的一幅画,对于他永远 是史诗中的断片,一幕伟大的景色,庄严的场面,富丽的色彩使全画发出炫目的光辉。

现藏比京布鲁塞尔美术馆的《卡尔凡山》。 这是一六三六年,在作者生平最得意的一个时期内所绘的。那时,他已什么也不用学习,他的艺术已到了登峰造极的境界。

鲁本斯所最令人注意的便是这一点。 但如果我们承认这种风格,那么我们应当说它和以真实与自然为重的作品,同样具有美。而且,这情形不独于绘画为然, 即在诗歌上亦然如此。

鲁本斯正和高乃依同时,他的《卡尔凡山》与《圣莱汶的殉难》亦是在一六三六年与高乃依的悲剧《熙德》(Cid)同时产生的作品。

他的颜色的种类是很少的,他的全部艺术只在于运用色彩的巧妙的方法上。

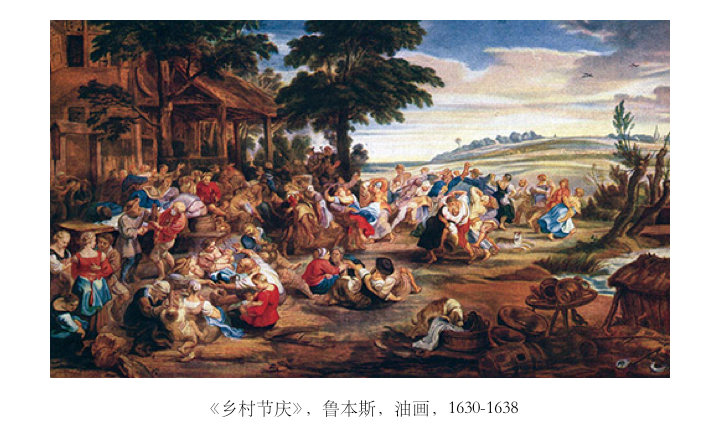

因为他的气质迫使他在一切题材中发挥热狂,故他的热色几乎永远成为他的作品中的主要基调。以上所述的《亨利四世起程赴战场》《圣母像》《乡村节庆》诸作都是明证。当主题不包含热色时,便在背景上敷陈热色。在《四哲人》《舒紫纳》《凯瑟琳》诸作中,便是由布帛的红色使全画具有欢悦的情调。

法国人是缺乏史诗意识的。法国史上没有《伊利亚特》,没有《失乐园》,也没有《神曲》。高乃依只是一个例外,雨果及其浪漫派也被目为错误。真正的法国作家是拉伯雷(Rabelais),是莫里哀,是伏尔泰。

他的表达情操是有公式的,他的肖像是缺乏个性的。法国的王后、圣母、殉难的圣女都是同样华贵的类型:像这样的作品就难免超脱平凡与庸俗了。

他的长处在于色感的敏锐,在于构图的明白单纯,在于线条的富有表现力。但他没有表达真实情操的艺术手腕。他不能以个性极强、观察准确的姿态来抓握对象的心理与情绪。