世界美术名作二十讲(1)

26 Aug 2017七月底开始每晚睡前一个小时开始阅读,历时两周,在八月初终于读完了《世界美术名作二十讲》。书中覆盖了约二十个文艺复兴时期的画家,既有介绍他们各自的背景、名作,也暗含了作者对他们的评价和其所代表的画派。就每篇文章的结构而言,除了文章的句子都是以“短句”为主之外,首尾段分别起着概括和总结主旨,使其变得鲜明,而且段与段之间也环环相扣。因此,与其说是演讲稿,不如说是科普性的短篇集更为恰当。

我在短评中写道:“After two weeks of reading, I finally finished this book. This is a wonderful introduction to western art history.”和“一本简约不简单的西方艺术史的入门书籍,它包揽了文艺复兴时期的各地名画家们(弗洛伦萨+威尼斯+法国+英国)。先介绍画家背景,再到名画细致的描写,最后小结画派的属性。在ku上借阅时,有不足之处1.批注字体小且颜色太浅 2.插图是黑白的。”

读书笔记如下:

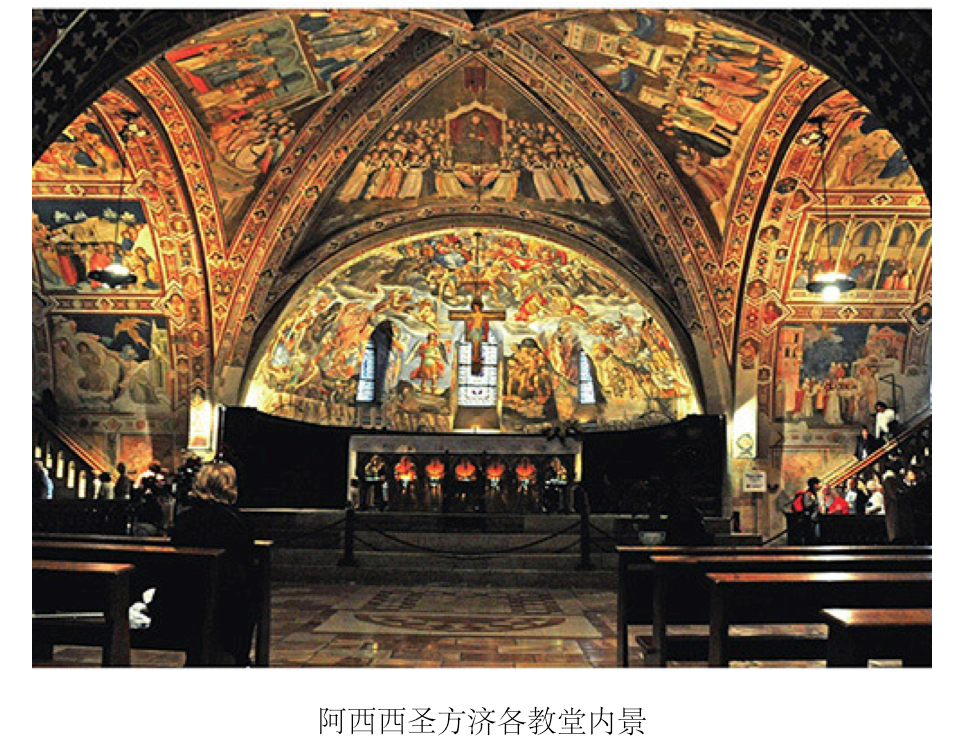

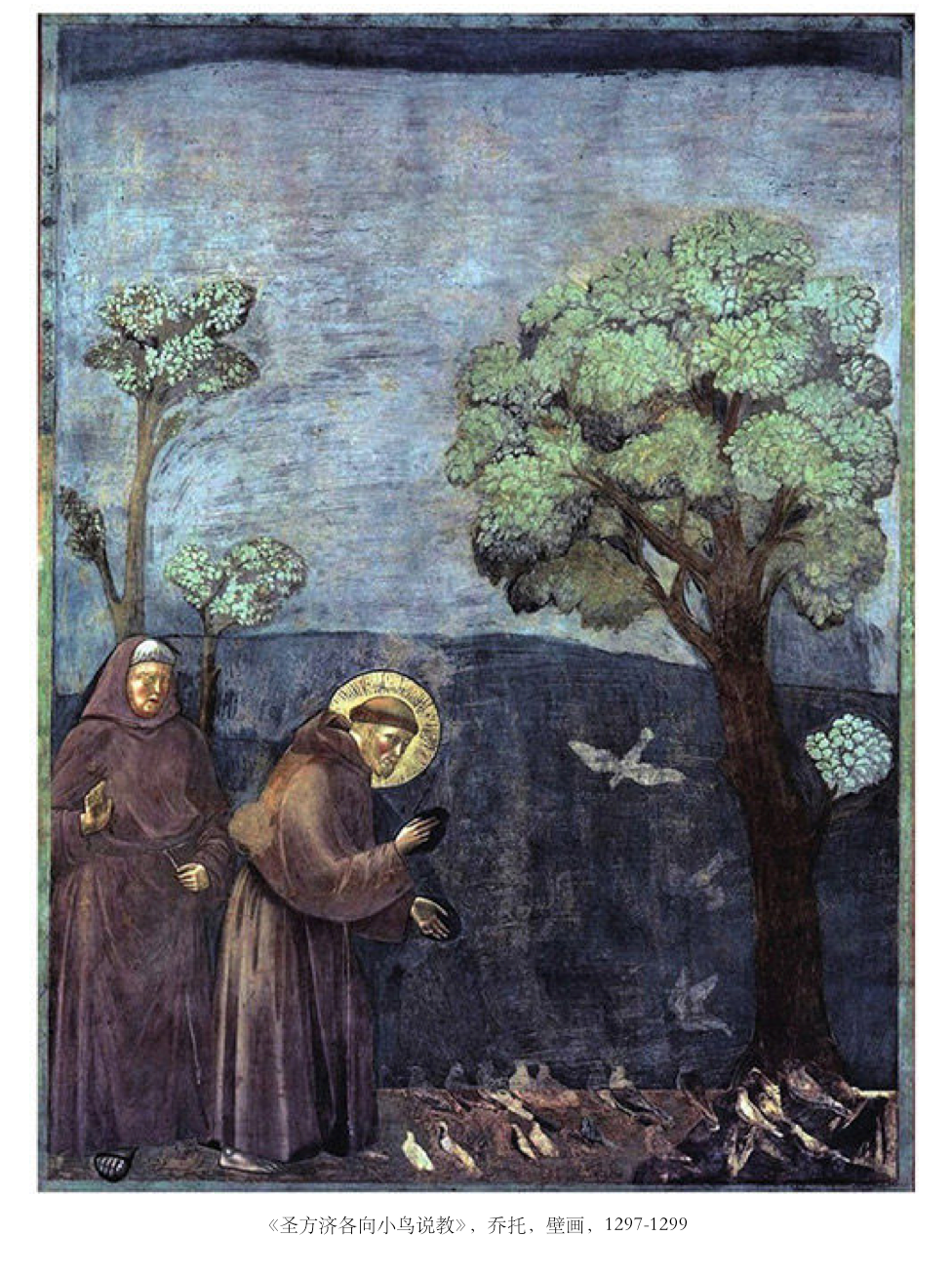

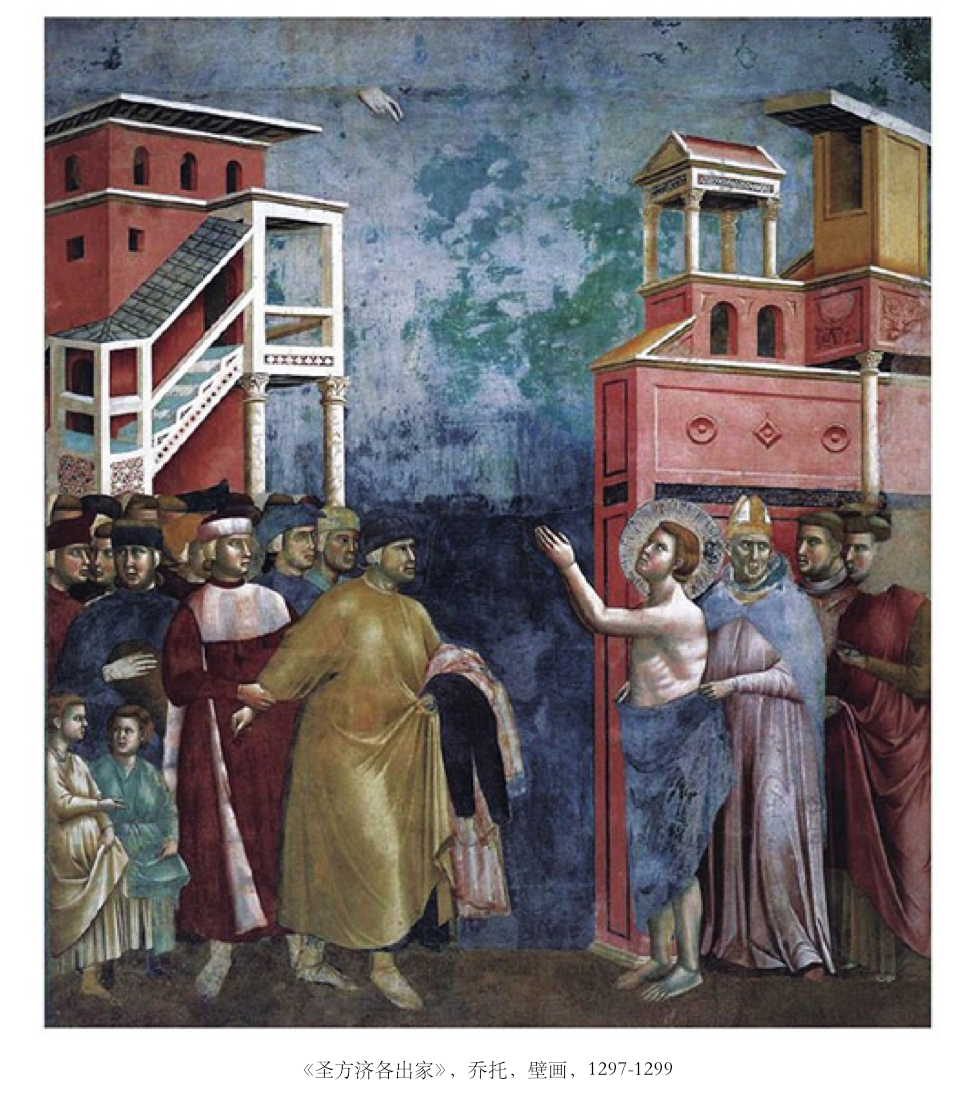

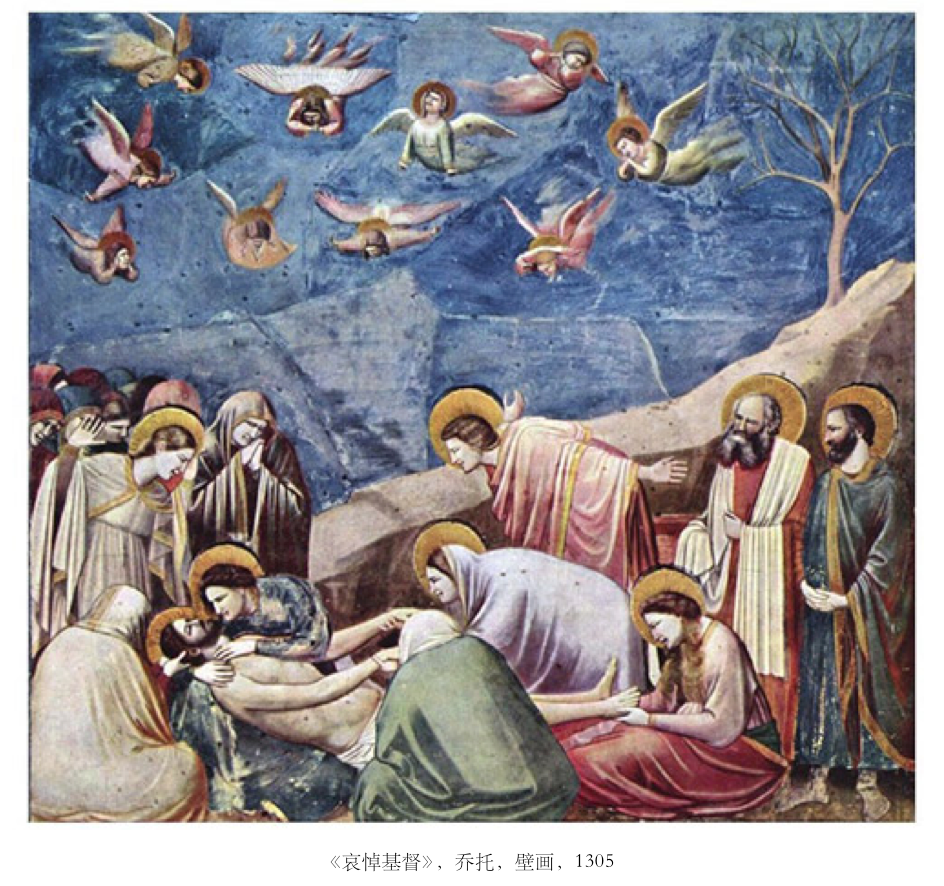

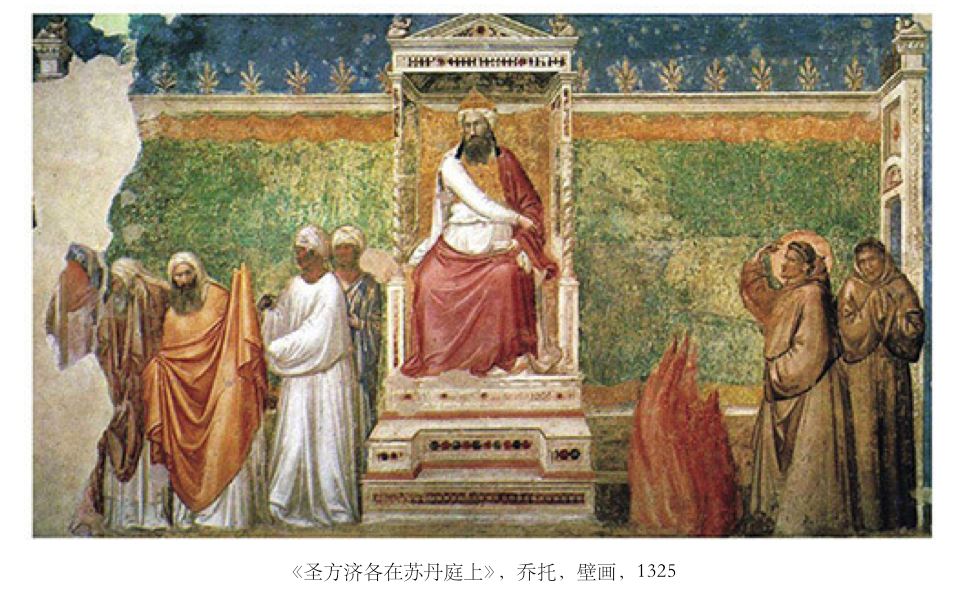

第一讲 乔托与阿西西的圣方济各

在描写历史或传说的绘画中,第一要选择能够归纳全部故事的时间。一幅历史画应该由我们去细心组织。画家应当把衬托事实使其愈益显明的小部分捜罗完备;更当把一幅画的题材,含蓄在表明一件事实的一举手一投足的那一分钟内。

如果要一幅画能够感动我们,那么还得要有准确而特殊的动作,因为动作是显示画中人物的内心境界的。

乔托全部作品,都具有单纯而严肃的美。这种美与其他的美一样,是一种和谐:是艺术的内容与外形的和谐;是传说的天真可爱,与画家的无猜及朴素的和谐;是情操与姿势及动作的和谐;是艺术品与真理的和谐;是构图、素描与合乎壁画的宽大的手法及取材的严肃的和谐。

现代美术史家贝伦森(Berenson)曾谓:“绘画之有热情的流露、生命的自白与神明之皈依者,自乔托始。”

实在,这热情的流露、生命的自白与神明之皈依,就是文艺复兴绘画所共有的精神。那么,乔托之被视为文艺复兴之先驱与翡冷翠画派之始祖,无论从精神言或形式言,都是精当不过的评语了。

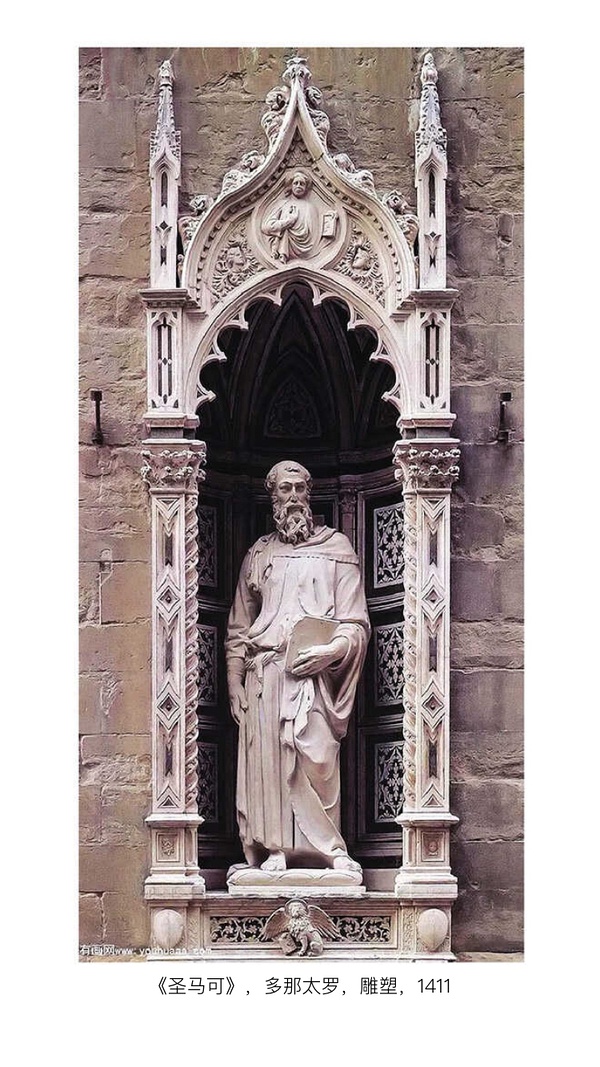

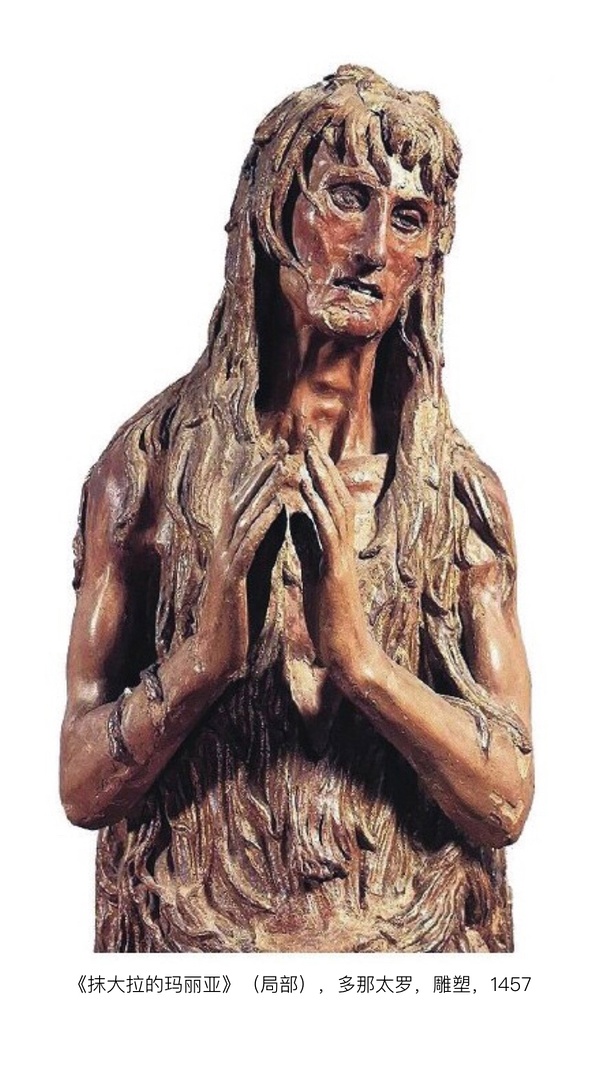

第二讲 多那太罗之雕塑

雕刻家们已经从希腊作品中学得了秘诀:衣褶必须随着身体的动作而转折。

为圣徒造像而用真人做模型,才是雕塑史上的新纪元啊!多那太罗已和传统决绝而标着革命旗帜了。

《袓孔》是一个在思索、痛苦、感动的人。

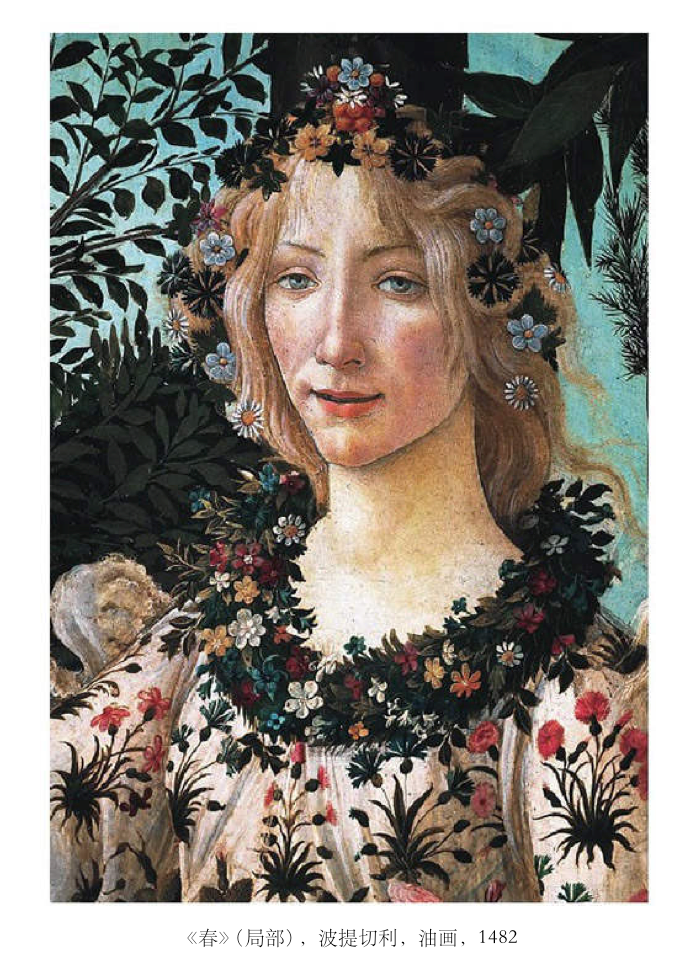

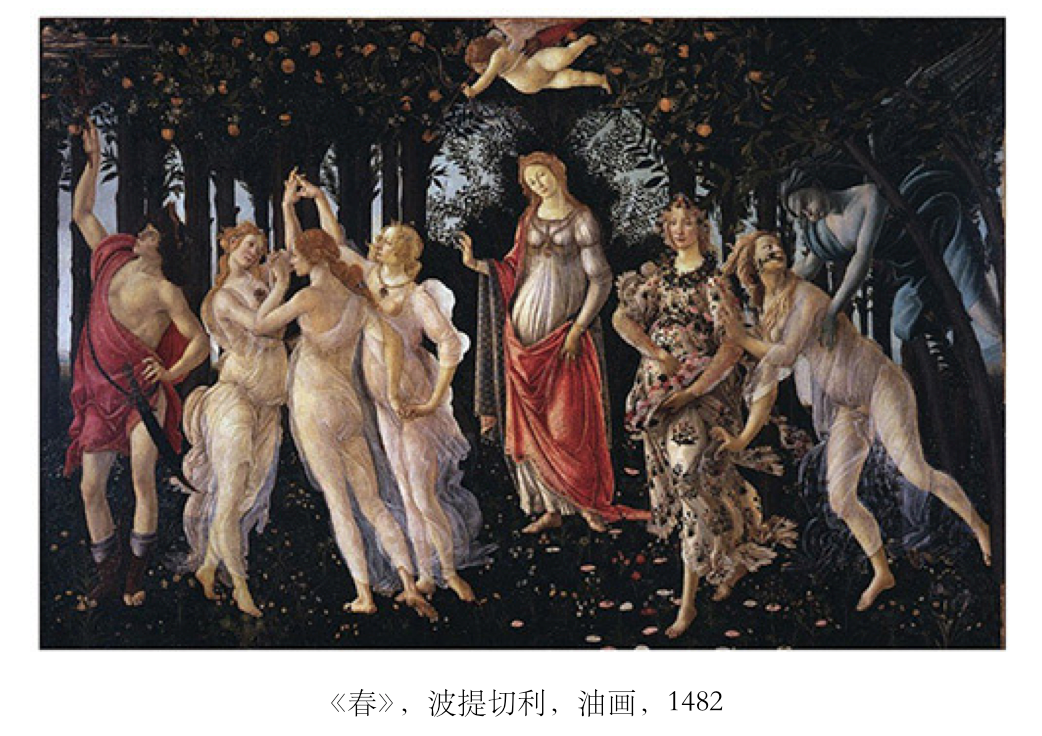

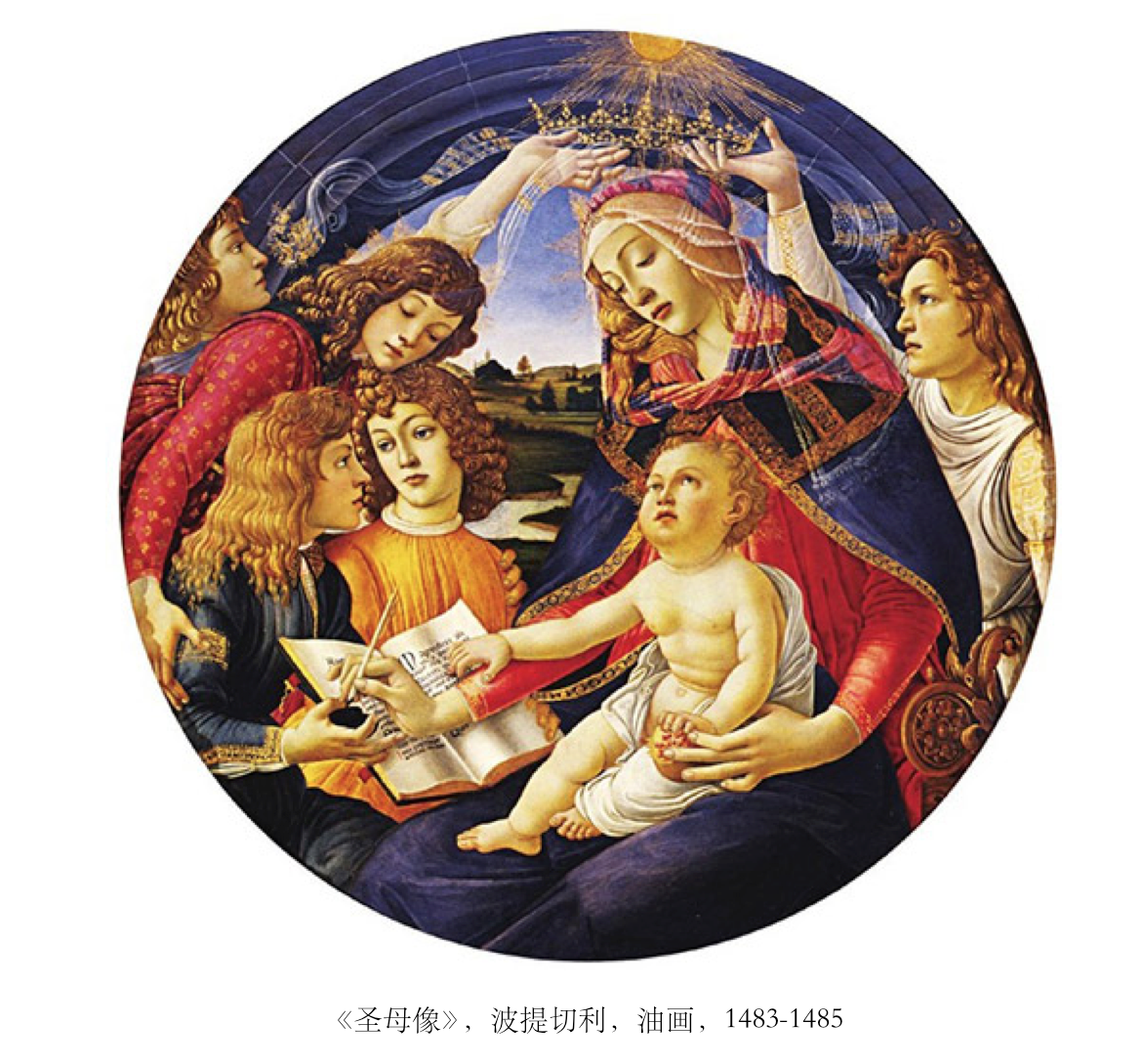

第三讲 波提切利之妩媚

怀古与复古的精神既如是充分地表现了,而追求真理、提倡理智的科学也毫不落后:这原来是文艺复兴期的两大干流,即崇拜古代与探索真理。

波氏在这副优美的面貌上的成功,并不是特殊的施色,而是纯熟的素描与巧妙的线条。女神的眼睛、微笑,以至她的姿态、步履、鲜花,都是由线条表现的。

圣母是耶稣的母亲,也是神的母亲。她的儿子注定须受人间最惨酷的极刑。耶稣是儿子,也是神,他知道自己未来的运命。因此,这个圣母与耶稣的题目,永远给予艺术家以最崇高最悲苦的情操:慈爱、痛苦、尊严、牺牲、忍受,交错地混合在一起。

在《维纳斯之诞生》中,女神的长发在微风中飘拂,天使的衣裙在空中飞舞,而涟波荡漾,更完成了全画的和谐,这已是全靠音的建筑来构成的交响乐情调,是触觉的、动的艺术,在我们的心灵上引起陶醉的快感。

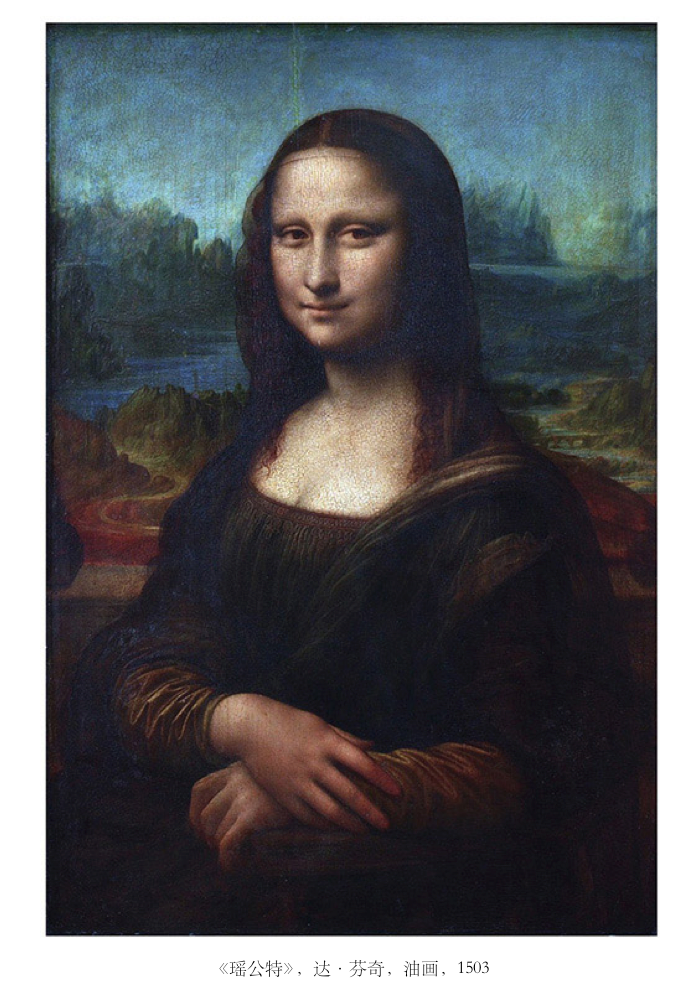

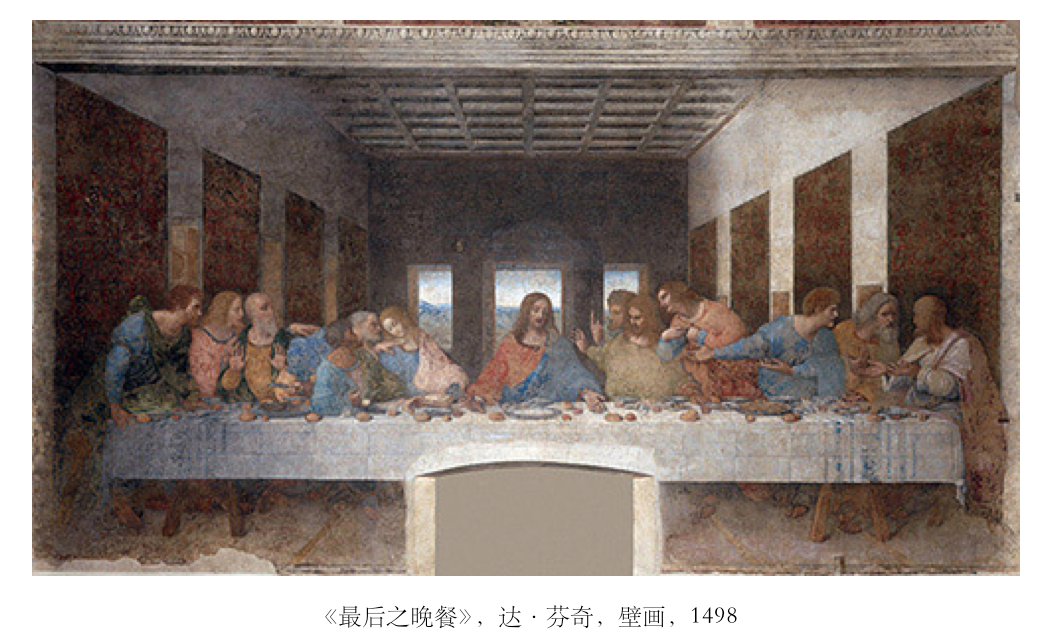

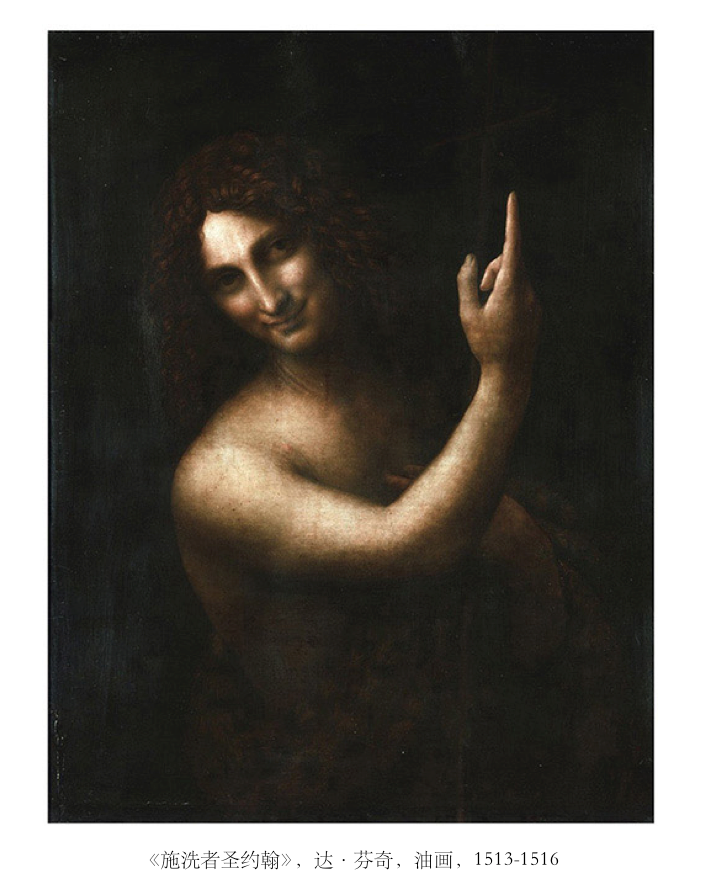

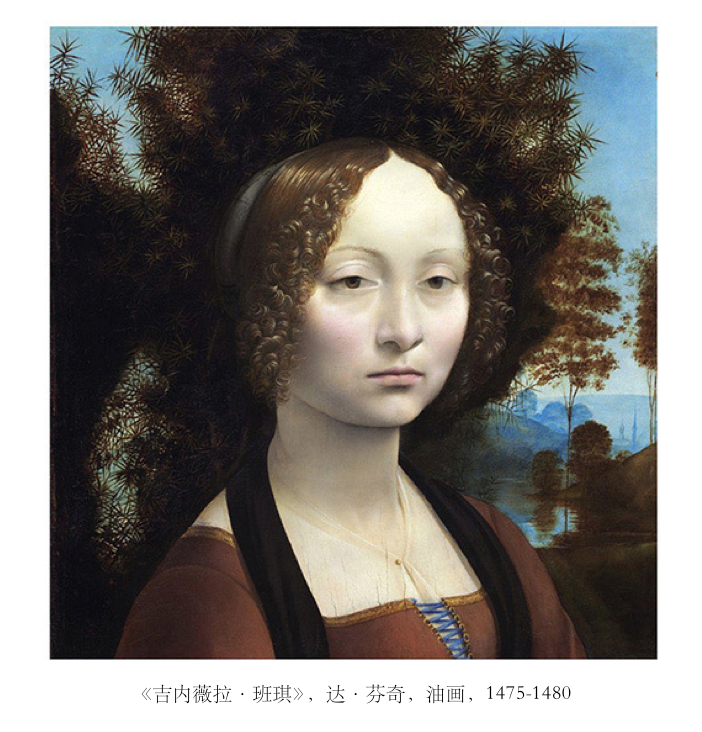

第四讲 莱奥纳多·达·芬奇(上)——《瑶公特》与《最后之晚餐》

《瑶公特》这幅画的声名、荣誉及其普遍性,几乎把达·芬奇的其他的杰作都掩蔽了。画中的主人公原是翡冷翠人焦孔多(Francesco del Giocondo)的妻子蒙娜·丽莎(Mona Lisa)。“瑶公特”则是意大利文艺复兴期诗人阿里奥斯托(Ariosto,1474—1533)所作的短篇故事中的主人翁的名字,不知由于怎样的因缘,这名字会变成达·芬奇名画的俗称。

莱奥纳多·达·芬奇是发现真切的肉感与皮肤的颤动的第一人。在他之前,画家只注意脸部的轮廓,这可以由达·芬奇与波提切利或吉兰达约等的比较研究而断定。达·芬奇的轮廓是浮动的,沐浴在雾雰似的空气中,他只有体积;波提切利的轮廓则是以果敢有力的笔致标明的,体积只是略加勾勒罢了。

至于在表情上最占重要的眼睛,那是一对没有瞳子的全无光彩的眼睛。

在人像中,手是很重要的部分,它们能够表露性格。

《最后之晚餐》是和《瑶公特》同样著名的杰作。这幅壁画宽八公尺半,高四公尺三寸,现存意大利米兰(Milan)城圣马利亚大寺的食堂中。制作时期约在一四九九年前后。

壁画完成不久,寺院中因为要在食堂与厨房中间开一扇门,就把画中耶稣及其他的三个使徒的脚截去了。以后曾有画家把这几双脚重画过两次,可都是“佛头着粪”,不高妙得很。等到拿破仑攻入意大利的时光,又把这食堂做了马厩,兵士们更向使徒们的头部掷石为戏。

这敏捷的手段,却是为壁画的素材所必需的。

在技术方面,表现这幕情景有很大的困难。一般虔诚的教徒热望看到全部人物。乔托把他们画成有的是背影有的是正面,因为他更注意于当时的实地情景。安吉利科则画了几个侧影。而犹大,那个在耶稣以外的第一个主角,大半都画成独立的人物,站在很显著的地位。

莱奥纳多的构图则大异于是。他好像写古典剧一般把许多小枝节省略了。

读者只要懂得故事的精神,再去体验画家的手腕,从各个人物的脸上看出各个人物的心事。他们的姿态举止更与全部人物形成对称或排比。 这种研究之于艺术家的修养,尤其是在心理表现与组织技能方面,实有无穷的裨益。

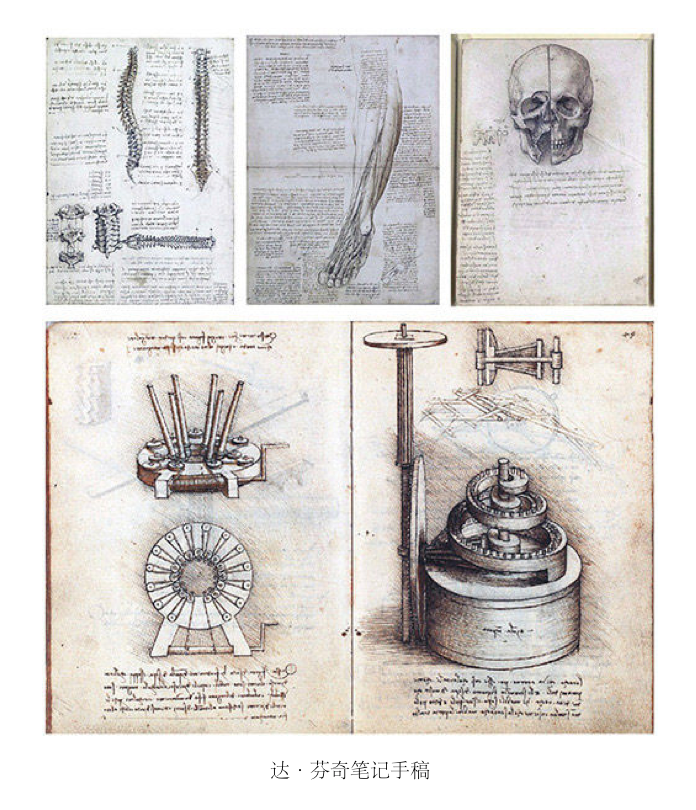

第五讲 莱奥纳多·达·芬奇(下)人品与学问

法国十六世纪有一个大文学家,叫做拉伯雷(Francois Rabelais),在他的名著《伽尔刚蒂亚与邦太葛吕哀》(Gargantua et Pantagruel,又译《巨人传》)。

卢梭的《爱弥儿》;在二十世纪,亦有罗曼·罗兰的《约翰·克利斯朵夫》的典型的表现。

芬奇相信美的目标、美的终极就在“美”本身。

《绘画论》即是其中最著名的一部。全书共分十九章,包括远近、透视、素描、模塑、解剖,以及当时艺术上的全部问题。这本书对于我们有两重意味:第一教我们明了绘画上的许多实际问题,第二使我们懂得芬奇对于艺术的观念。

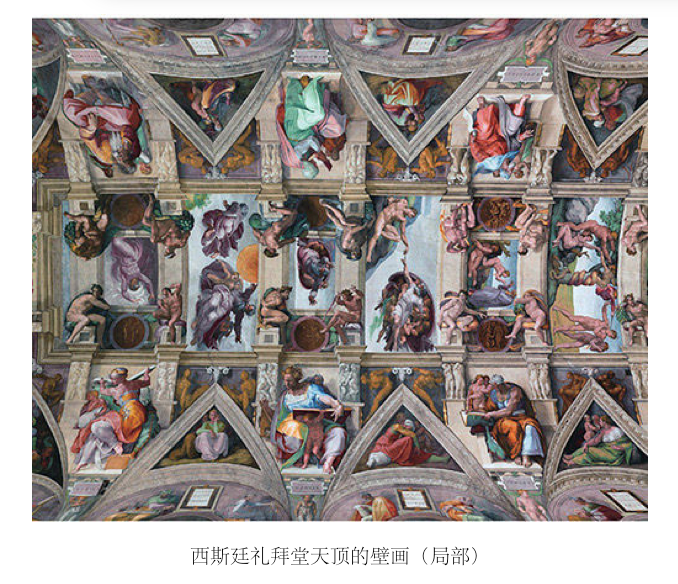

第六讲 米开朗琪罗(上)——西斯廷礼拜堂

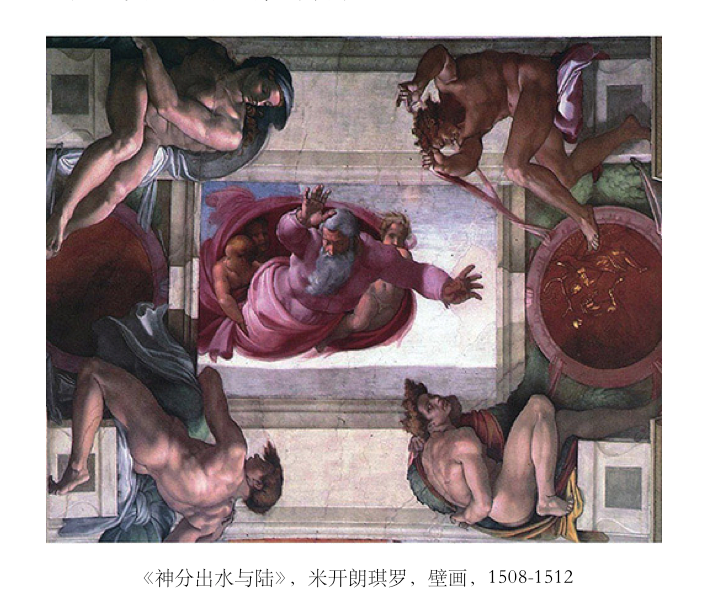

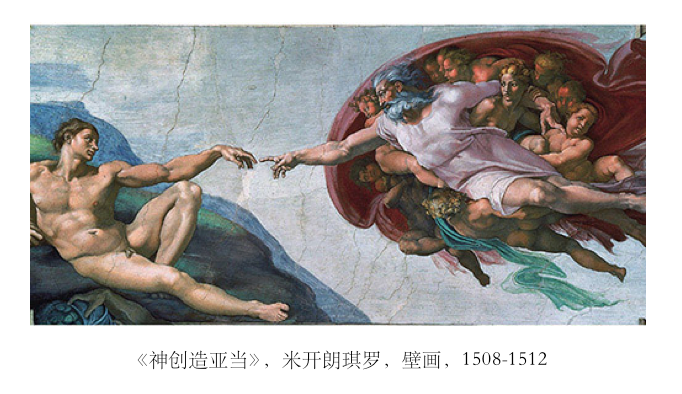

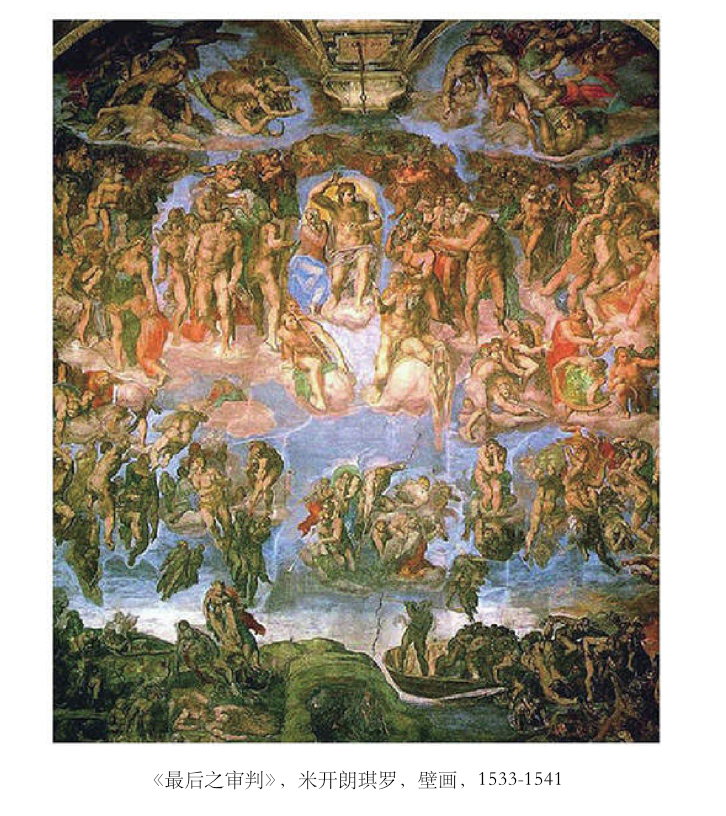

圣彼得大教堂是整个基督教的教堂,西斯廷礼拜堂则是教皇个人的祈祷之所。

但是西斯廷礼拜堂之成为西斯廷礼拜堂,只因为有了米开朗琪罗的天顶画及神龛后面的大壁画之故。只有研究过美术史的人,才知道在西斯廷礼拜堂内,除了米氏的大作之外,尚有其他名家的遗迹。

二百年来意大利全体的学者与艺术家,发现了绘画,乔托以前只有枯索呆滞的宝石镶嵌马赛克(mosaique),而希腊时代的庞贝的画派早已绝迹了千余年。发现了素描,以及一切艺术上的法则以后,已经获得一个结论——艺术的最高的目标并不是艺术本身,而是表现或心灵的意境,或伟大的思想,或人类的热情的使命。

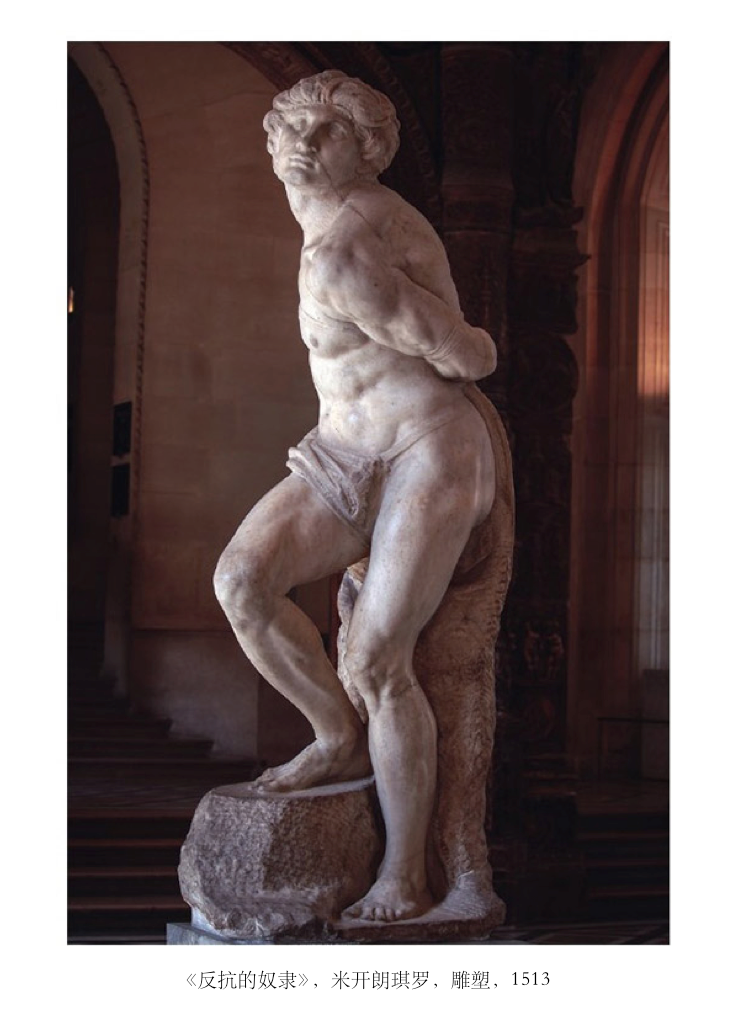

裸体,在西方艺术上——尤其在古典艺术上——是代表宇宙间最理想的美。

因为希腊的宇宙观是人的中心的宇宙观;文艺复兴最高峰的精神是如此,因为自但丁至米开朗琪罗,整个的时代思潮往回复古代人生观、自我发现、人的自觉的路上去。米氏以前的艺术家,只是努力表白宗教的神秘与虔敬;在思想上,那时的艺术还没有完全摆脱出世精神的束缚;到了米开朗琪罗,才使宗教题材变成人的热情的激发。在这一点上,米开朗琪罗把整个的时代思潮具体地表现了。

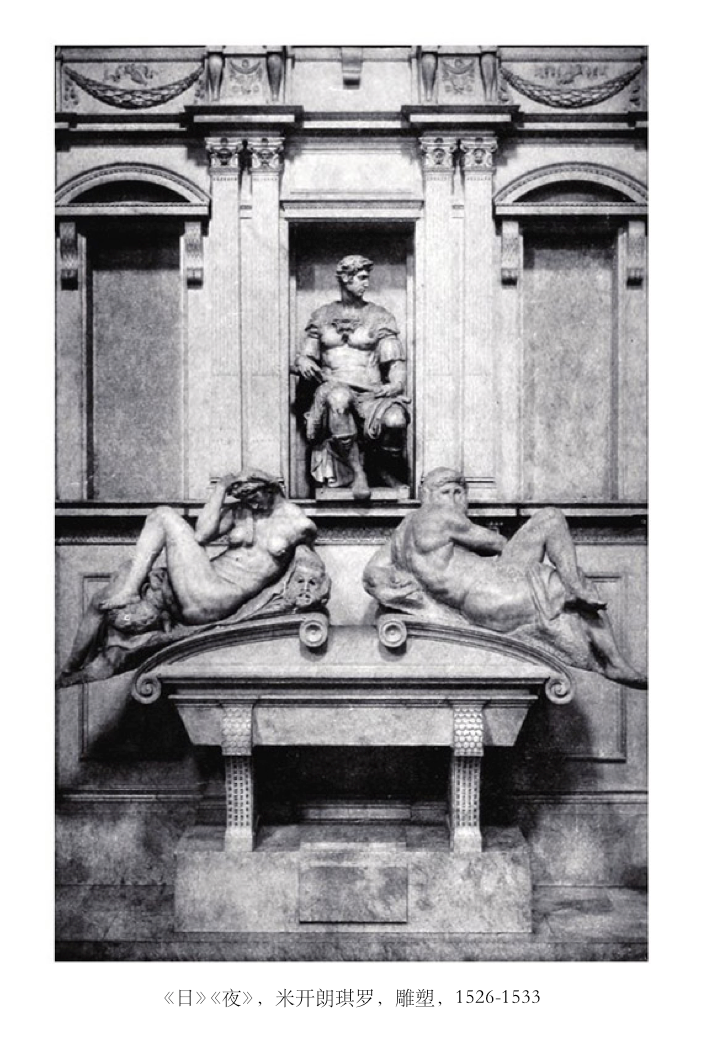

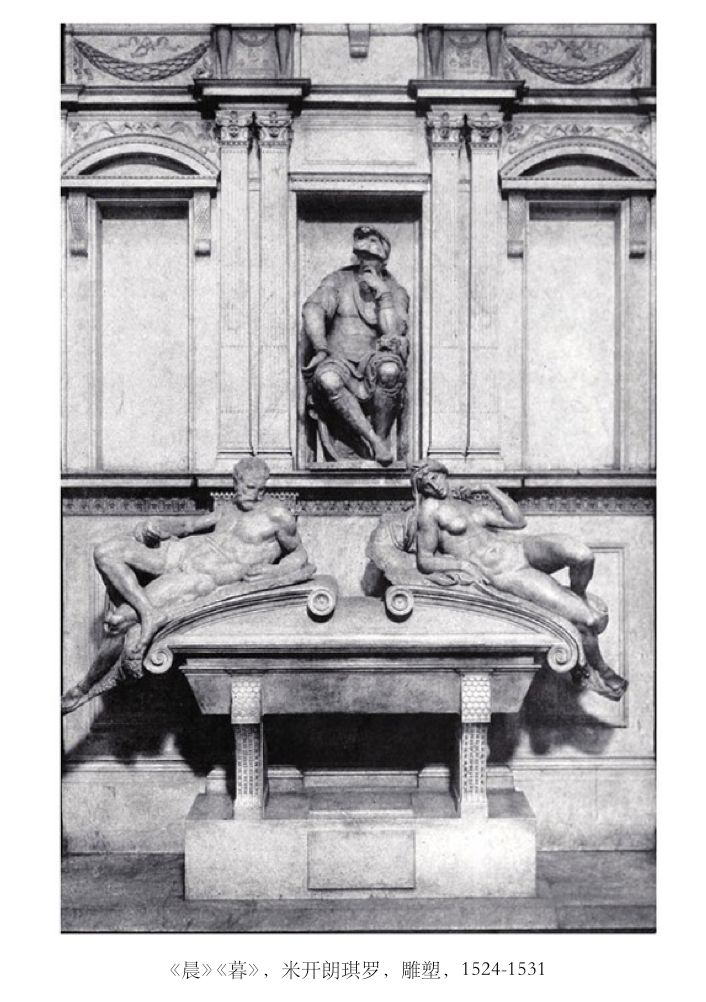

第七讲 米开朗琪罗(中)——圣洛伦佐教堂与梅迪契墓

在翡冷翠的圣洛伦佐(San Lorenzo)教堂中,有两座祭司更衣所(Sacristies,一译圣器室),是由当地的诸侯梅迪契出资建造的。老的那一所,建于约翰·梅迪契及其儿子科西莫·梅迪契的时代十四世纪。,里面陈列着多那太罗的雕塑、有名的铜门和约翰·梅迪契的坟墓。

《思想者》与《夜》的头部都在阴影中这一点便可明白。

坟墓上面放着两座人像,他们巨大的裸体倾斜地倚卧着,仿佛要堕下地去。他们似乎都十二分渴睡,沉浸在那种险恶的噩梦中一般。全部予人以烦躁的印象。这是人类痛苦的象征。米氏有一段名言,便是这两座像的最好的注解: 睡眠是甜蜜的,成了顽石更是幸福,只要世上还有羞耻与罪恶存在着的时候。不见不闻,无知无觉,便是我最大的幸福;不要来惊醒我!啊,讲得轻些罢!

米开朗琪罗除了雕刻家与画家之外,还是一个抒情诗人。在长久的痛苦生涯之后,他把个人的烦闷、时代的黑暗具体地宣泄了。这梅迪契墓便是最好的凭证。

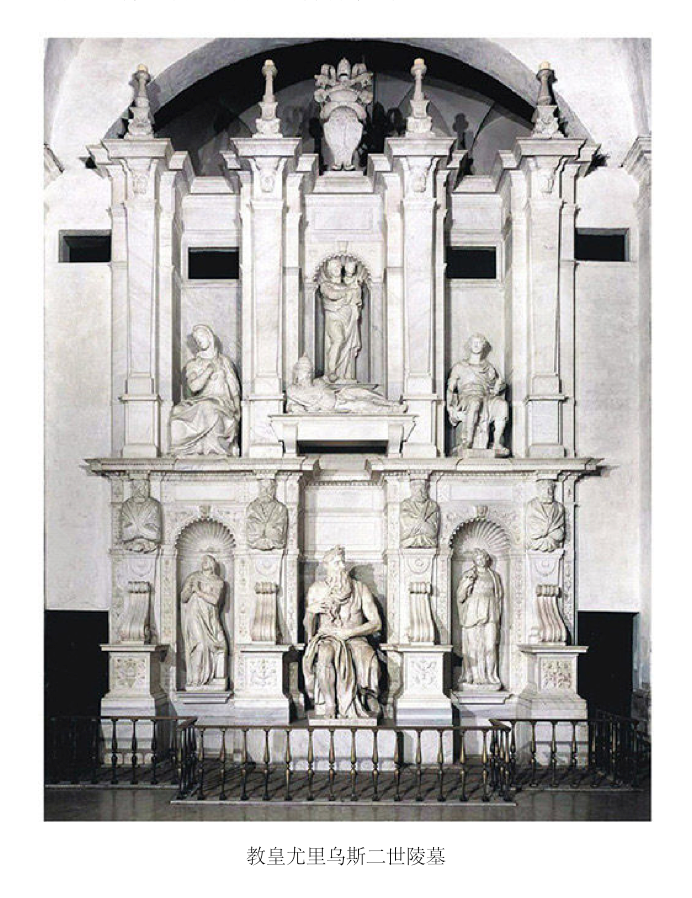

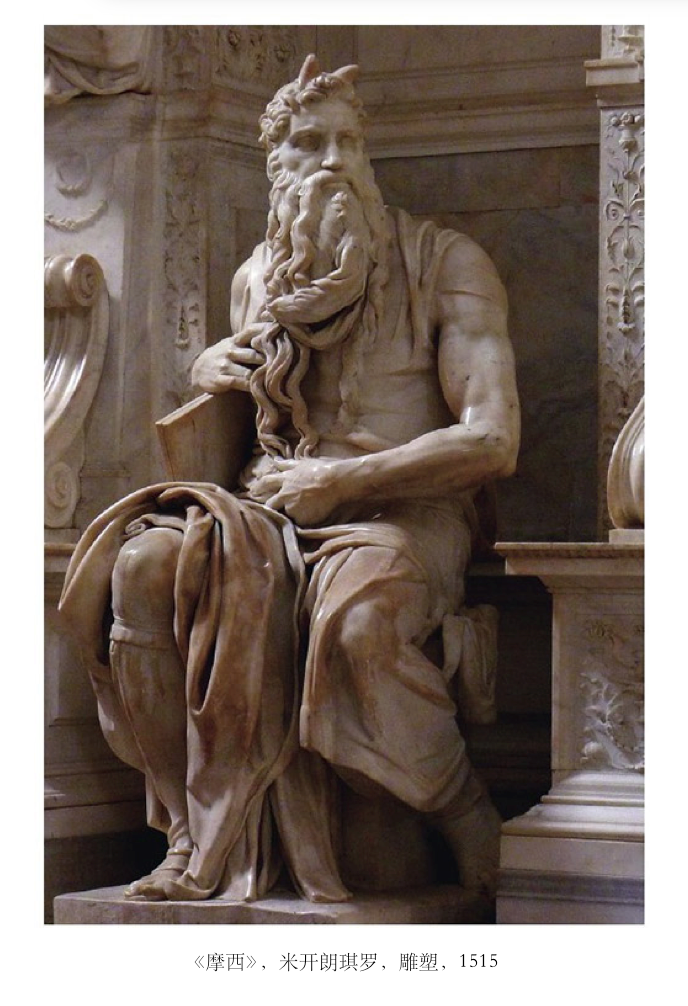

第八讲 米开朗琪罗(下)——教皇尤里乌斯二世墓与《摩西》

多那太罗所认为美的,只是个人表情的美。 然而米开朗琪罗的美的观念全然不同。多少年来,自西斯廷天顶画起,他一直在幻想那把神明的意志融合在人体中间的工作。他所憧憬的,是超人的力,无边的广大,他在白石与画布上做他的史诗。多那太罗觉得传统足以妨害他的天才,他要表白个人;米开朗琪罗却正要抓住传统,撷取传统中最深奥的意义,用自己的内心去体验,再在雕塑上唱出他的《神曲》。