26 Aug 2017

第十六讲 委拉斯开兹——西班牙王室画像

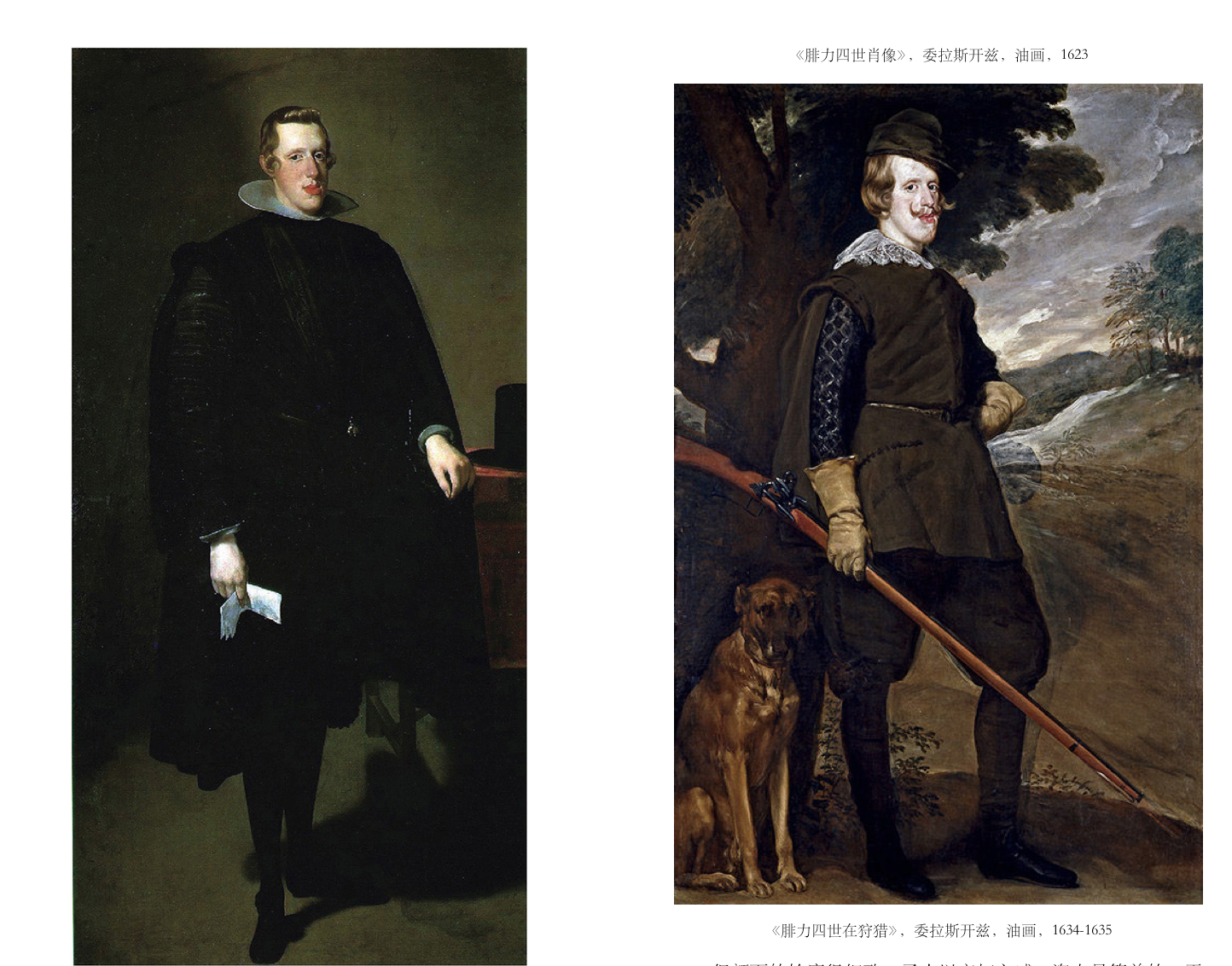

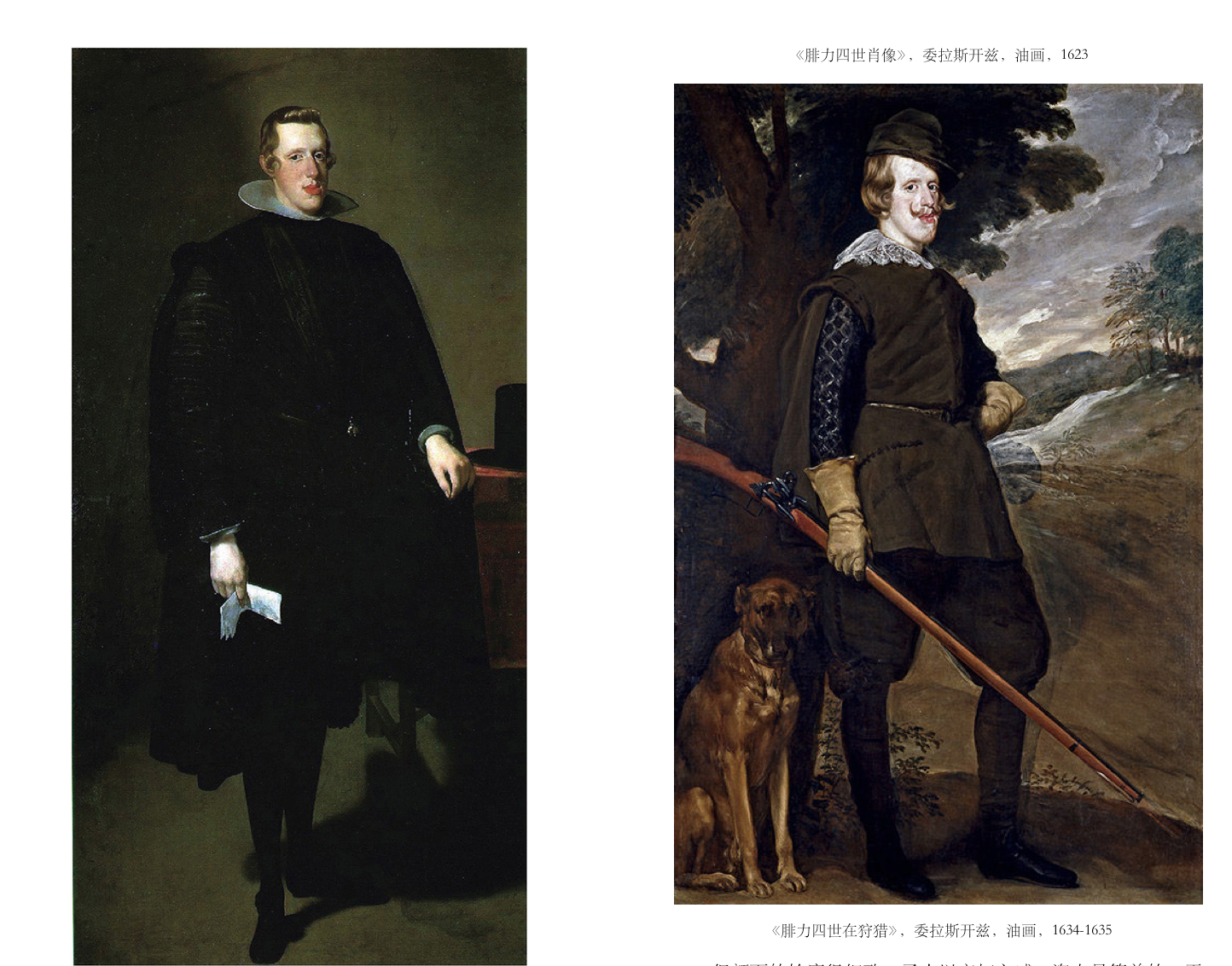

委拉斯开兹(Velásquez)是西班牙王腓力四世的宫廷画家。一六二三年,在二十四岁上,他离别了故乡塞维利亚(Séville),带了给奥利瓦雷斯大公(duc d’Olivares)的介绍信到马德里(Madrid)。君王十八岁;首相即上述的大公。三十六岁。他获得了这两人的欢心。自从他为君王画了第一幅肖像之后,腓力四世就非常宠幸他,说他永远不要别的画家了,的确,他终身实践了这诺言。

腓力四世是一个可怜的君主。

他统治西班牙的时期也是一个悲惨的时期。他陆续失去了好几个行省。加泰罗尼亚(Catalonia)反叛,葡萄牙独立。他没有统治这巨大的王国的威力。

法国文学家拉·布吕耶尔(La Bruyere)写了一部《性格论》,把当时的宫廷与贵族讽刺得淋漓尽致。委拉斯开兹却以另一种方式应用这材料。既不谄媚,亦不中伤,他只把他所接触到的人物留下一幅真切的形象。

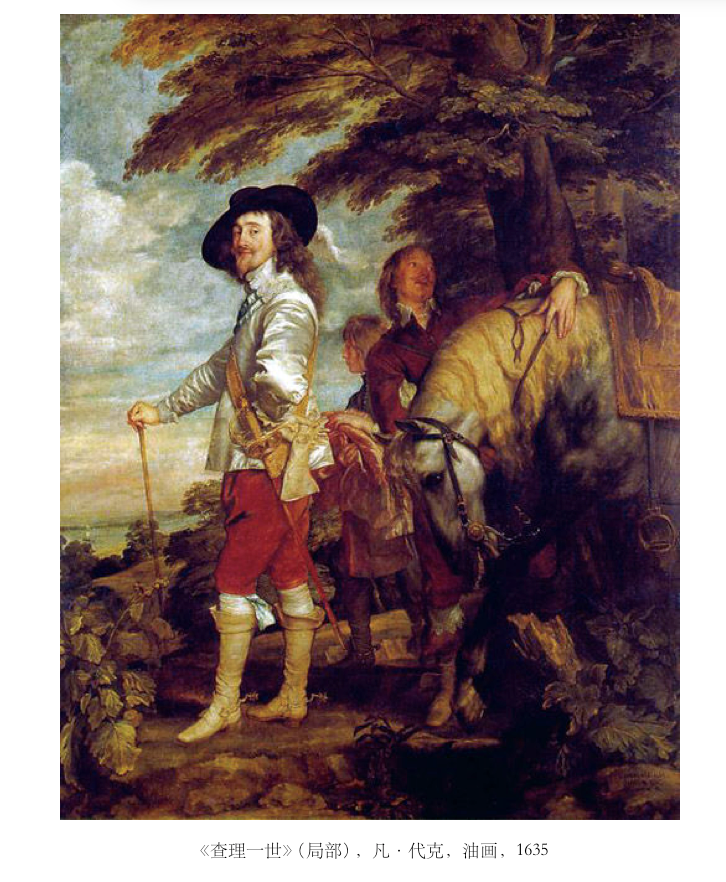

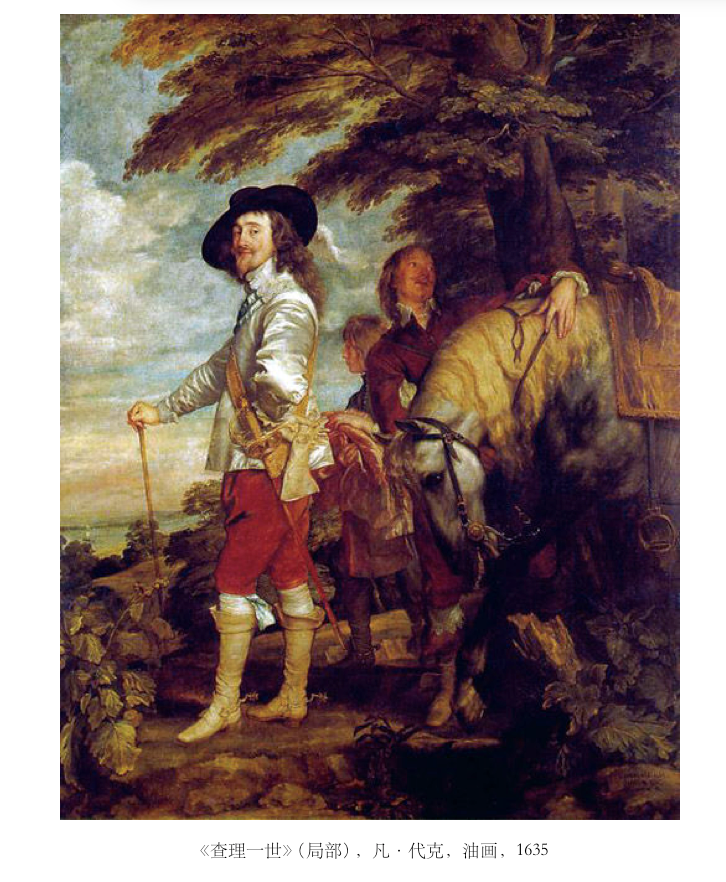

数年以前,那个睥睨一世的鲁本斯,以大使的资格到马德里来住了一年。委拉斯开兹被命去和他做伴,为他做向导。这段史实似乎并未使委拉斯开兹受到佛兰德斯大师的艺术影响,但他对于野外肖像的感应,确是从鲁本斯那里得来的。鲁本斯的腓力二世与五世的骑像即是在这时期,而且是在委拉斯开兹目前画成的。

当著名的霍尔拜因(Hans Holbein,1460—1524)留下那些肖像杰作时,他并未自命“透入他们内心,把他们整个 地带走”,他只居心做一个诚实的画家,务求准确而已。

在所谓色彩画家中,委拉斯开兹最先懂得色彩的价值是随了在对象与我们的眼目中间的空气的密度而变化的,他首先懂得在一幅画中有多少不同的位置,便有多少种不同的气氛。为了必须要工作得很快,他终于懂得他幼年时下了多少苦功的素描并无一般人所说的那么重要。在宫廷画家这身份上,这个发现特别令人敬佩。

在西班牙的宫廷习惯上,《宫女群》一译《宫娥》。一画是一件全然特殊的作品。这是王室日常生活的瞬间的景色,这是一幅小品画,经过了画家的思虑而跻登于正宗的绘画之作。

所有的肖像画家,我们可以分作两类。一是自命为揭破对象的心魂而成为绘画上的史家或道德家的。这是法国十八世纪的德·拉图尔(de La Tour),他在描绘当时的贵族与富翁时说:“这般人以为我不懂得他们!其实我透入他们内心,把他们整个地带走了。”这是为教皇保罗三世画像的提香。这是描写洛尔的拉丁诗人彼特拉克(Petrarch),或是歌咏贝婀德丽斯的但丁。

另一种肖像画家是以竭尽他们的技能与艺术意识为满足的。他们的心,他们的思想,绝对不干预他们的作品。如果他们的观察是准确的,如果他们的手能够尽情表现他所目击的现象,那么作品定是成功的了。心理的观察是不重要的,这种画家可说是:如何看便如何画。 当著名的霍尔拜因(Hans Holbein,1460—1524)留下那些肖像杰作时,他并未自命“透入他们内心,把他们整个地带走”,他只居心做一个诚实的画家,务求准确而已。

但委拉斯开兹的肖像画所以具有更特殊的性格者,因为它不独予精神以快感,而且使眼目亦觉得愉快。至于造成这双重快感的因素,则是可惊的素描,隐蔽在壮阔的笔触下的无形的素描,宛如藏在屋顶内部的梁木;亦是色彩的和谐,在他全部作品中令人更了解人物及其环境。

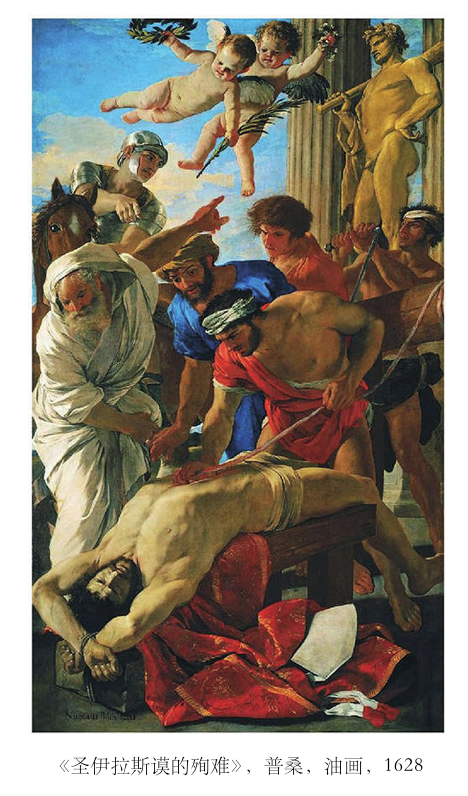

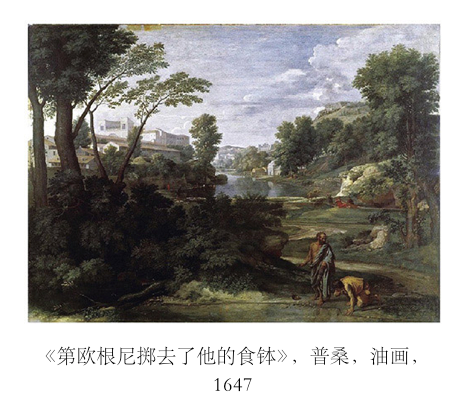

第十七讲 普桑

西班牙画家里贝拉(Ribera,1588—1656)在十六岁上,因为要到意大利而没有钱,便自愿当船上的水手以抵应付的旅费。到了那里,他把故国完全忘记了,卜居于拿波里,终老异乡。佛兰德斯画家菲利普·特·尚帕涅(Philippe de Champaigne,1602—1674),法国风景画家洛兰(Claude Lorrain,1600—1682)差不多是一路行乞着到意大利去的。鲁本斯为求艺术上的深造起见,答应在意大利贵族贡扎加(Gonzaga)家中服役十年。

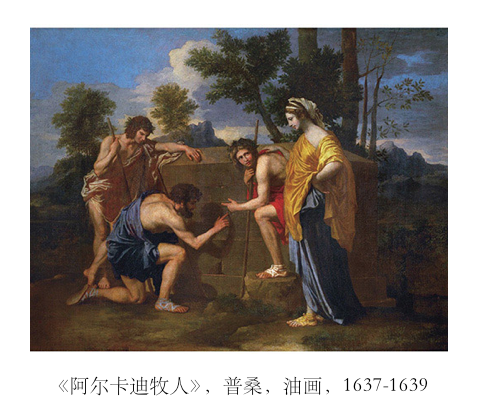

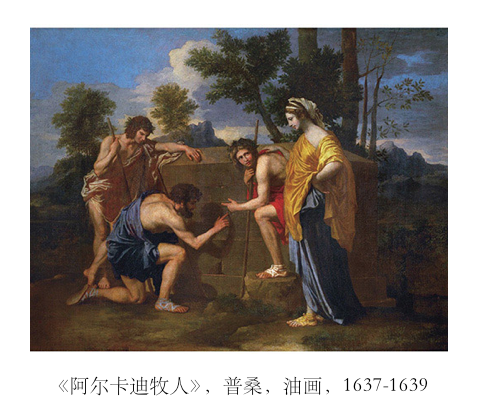

普桑作品中最知名的当推《阿尔卡迪牧人》一画。

十八世纪初,著名的费奈隆(Fénelon)在他的《死者对话》中对于普桑的《福基翁城之埋没》一画有长篇的描写。他假想普桑在地狱中遇到古希腊画家帕拉修斯(Parrhasius)公元前5世纪。,普桑向他解释该画的意义。一草一木在其中都有重大的作用。说远处的城市便是雅典,而且为表示他对于古代具有深切的认识起见,他的或方或圆的建筑物都有历史根据。他自命为把希腊共和国的各时代都表显出来了。以后,狄德罗(Diderot)亦曾做过类似的诠注。

在他的时代,什么都被表现完了,艺术家的独特的面目惟有在表现的方法中求之。人们已经绘过、塑过狄安娜与阿波罗,且将永远描绘或塑造狄安娜与阿波罗。造型艺术将永远把人体作为研究对象,而人体的种类是有限的。

普桑的美是一种严肃的美,是由明显、简洁、单纯、准确组成的美,所以这美亦可称为古典的美。

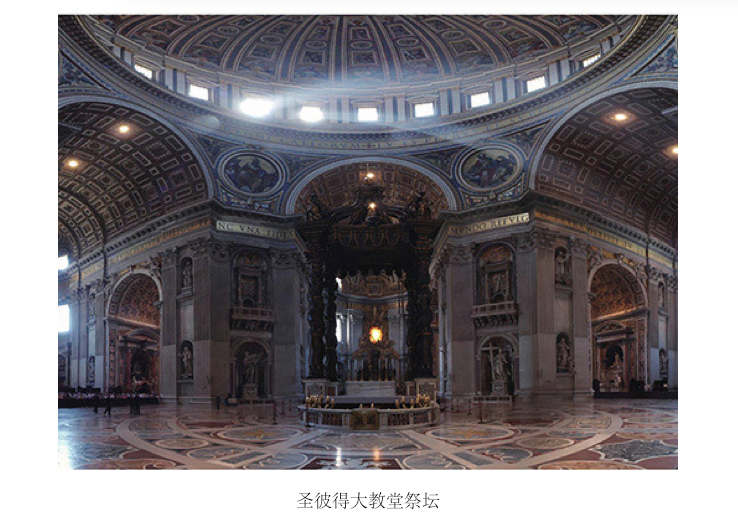

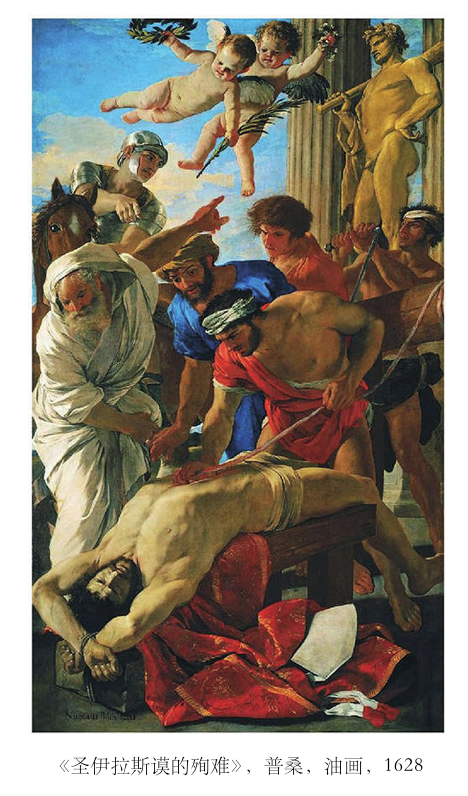

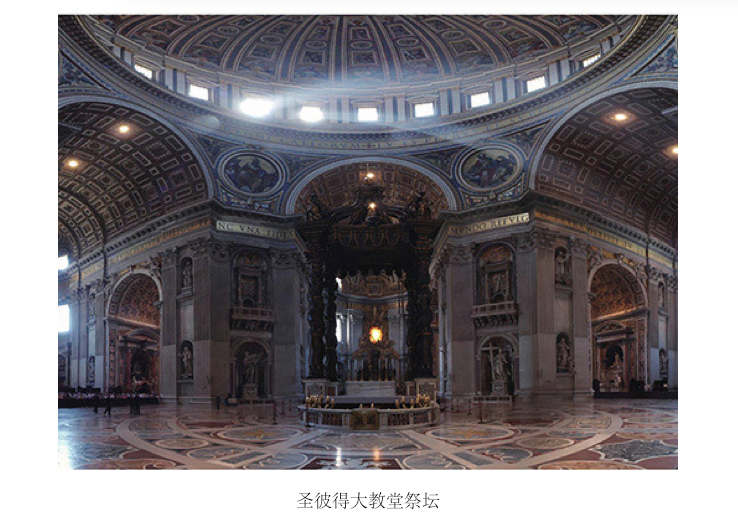

可贵的是普桑所处的时代是巴洛克艺术风靡罗马的时代,是圣彼得大教堂受人赞赏的时代,是卡拉瓦乔(Caravaggio,1573—1610)粗犷的画风盛行的时代,而普桑竟能始终维持着他的爱戴单纯简洁的趣味。

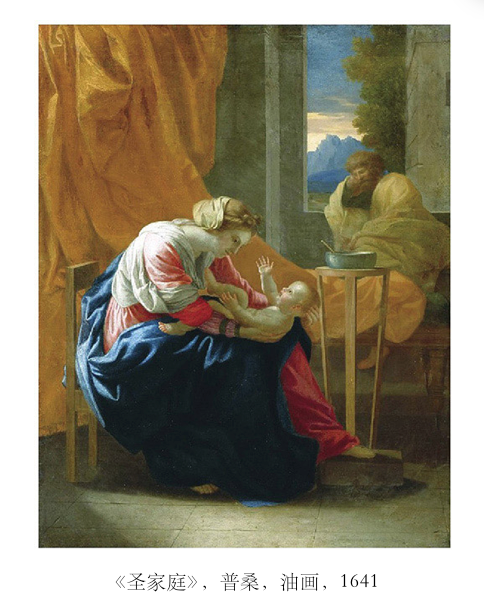

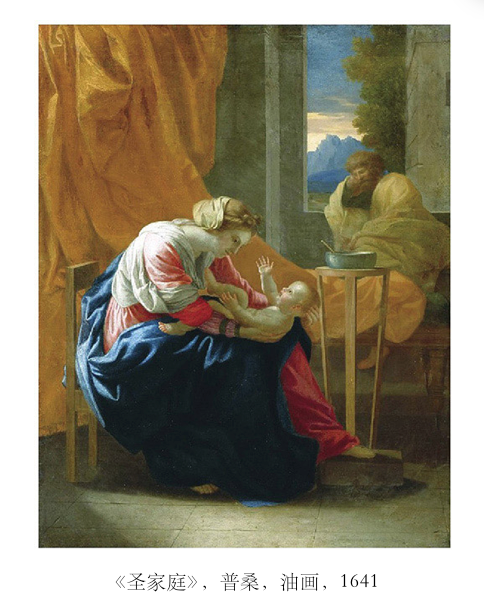

如在《杰里科之盲人》一画中,所谓杰里科(Jéricho)的郊野者,全不是叙利亚的景色,而是意大利的风光,画中房屋亦是意大利式的。又如《水中逃生的摩西》一画,亦不见有埃及的风景。普桑只在丛树中安插一座金字塔。而《圣家庭》所处的环境亦即是一座意大利屋舍,周围是意大利的原野。

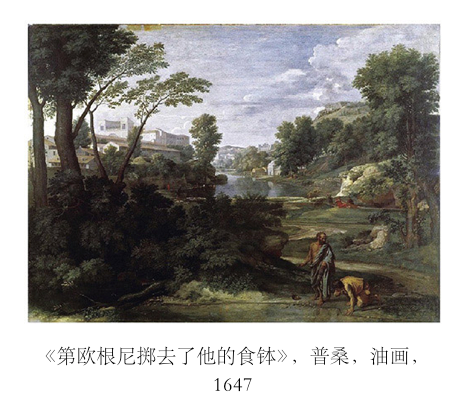

在文艺复兴及古代艺术的承继人心目中,惟有“人”才是真正的艺术对象。再现自然的“风景”不是一种高贵的画品。故在风景画中必须穿插人物以补足风景画所缺少的高贵性。于是,历史的风景便成为一种奇特的折衷画品,用若干历史的或传统中的人物的穿插以抬高风景画的品格。在这类画中,“人”固然可以成为一个角色,具有某种作用,但决非是重要角色重要作用。

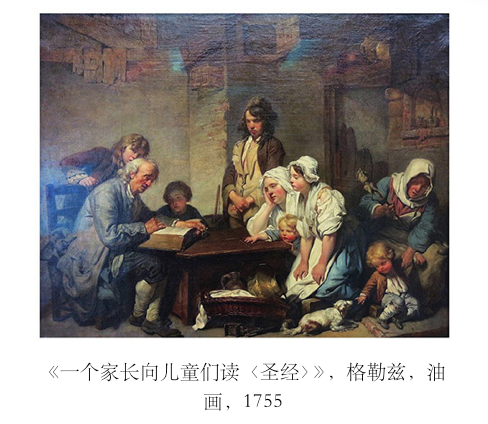

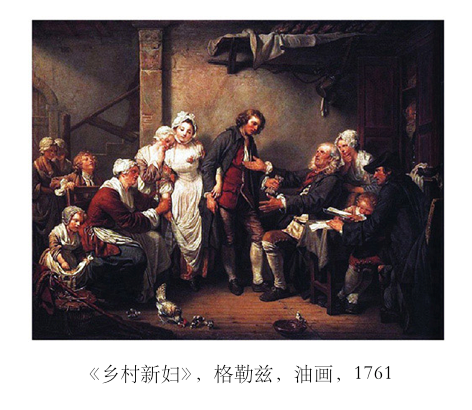

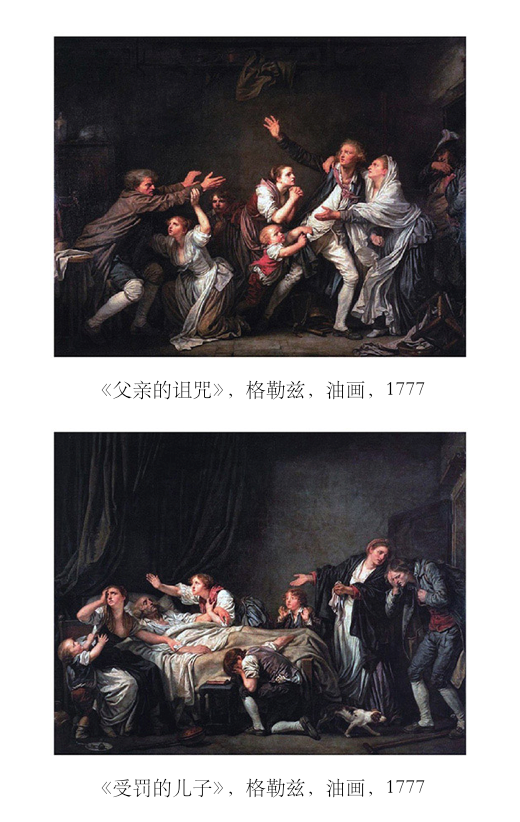

第十八讲 格勒兹与狄德罗

十八世纪,在欧洲,尤其在法国,是有名的一个颓废堕落的世纪。伏尔泰的尖利的讥讽与丰特内勒(Fontenelle)的锐敏的观察即是映现这个世纪真面目的最好的镜子。

他的《画论》中的这种论调,且亦见之于他的《戏剧艺术论》,见之于卢梭的《致阿朗贝论剧书》,见之于伏尔泰的《悲剧集序文》。这种以艺术服役道德的思想,从没有比在十八世纪,当布歇(Boucher)与弗拉戈纳尔(Fragonard)画着最放浪的作品的时代表现得更鲜明更彻底的了。

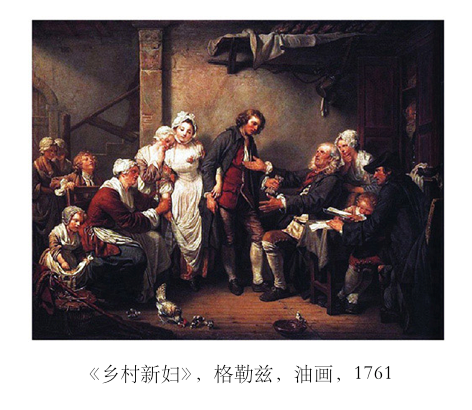

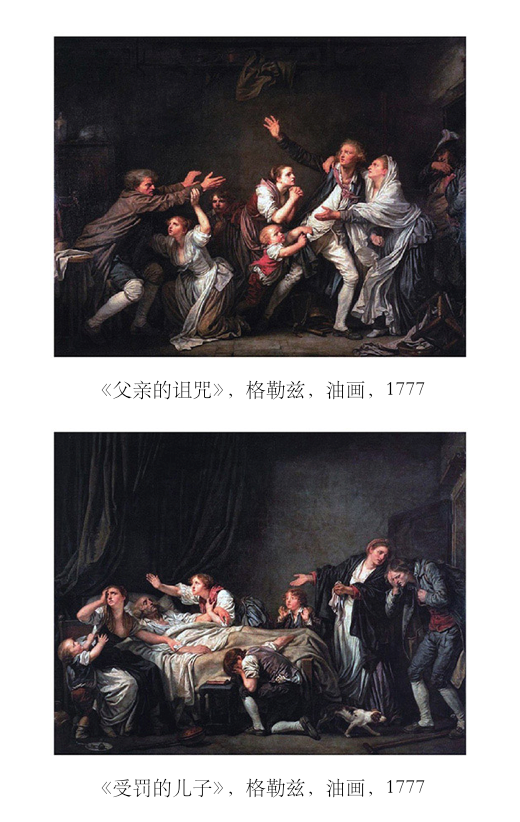

如果说是狄德罗定下这种艺术的公式,那么当以格勒兹为实行者了。

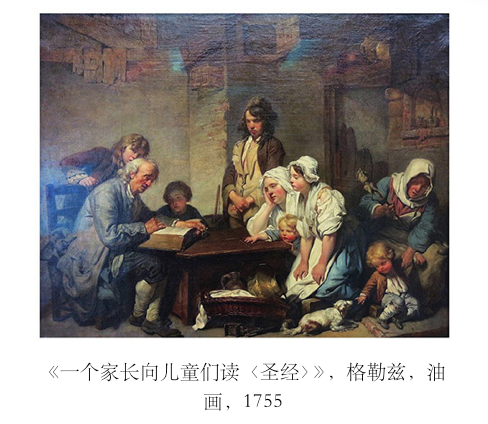

一七五五年,格勒兹(Greuze,1725—1805)三十岁。

他制作了一张题材颇为奇特的画:《一个家长向儿童们读〈圣经〉》。

一个富有而知名的鉴赏家到画室去,看见了这幅画,买了去,在他私邸中开了一个展览会。群众都去参观,那张画的声名于焉大盛。大家被它感动得下泪。

格勒兹似乎对我们说:“孩子们,永远不要离弃你们的父母!你们应该为他们暮年时代的倚靠,好似他们曾为你们童年时的倚靠一样。如果你忘记了对于他们的责任,他们将痛苦而死,而你亦将因了后悔而心碎。”

这是因为美的情操是一种十分嫉妒的情操。只要一幅画自命为在观众心中激引起并非属于美学范围的情操时,美的情操便被掩蔽了,因此是减弱了。这差不多是律令。

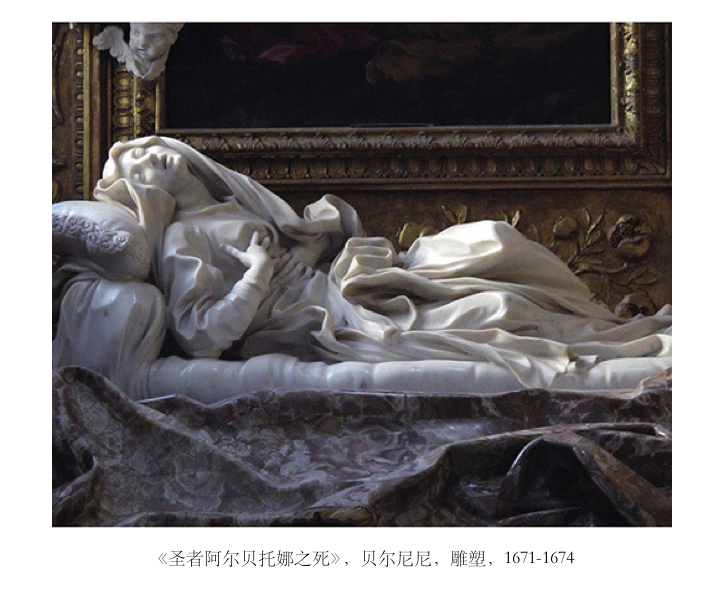

在这条律令之外,还有一条更普通的律令。每种艺术,无论是绘画或雕刻,音乐或诗歌,都自有其特殊的领域与方法,它要摆脱它的领域与方法,总不会有何良好的结果。各种艺术可以互助,可以合作,但不能互相从属。如果有人想把一座雕像塑造得如绘画一般柔和、一般自由,那么,这雕像一定是失败的了。

第十九讲 雷诺兹与庚斯勃罗

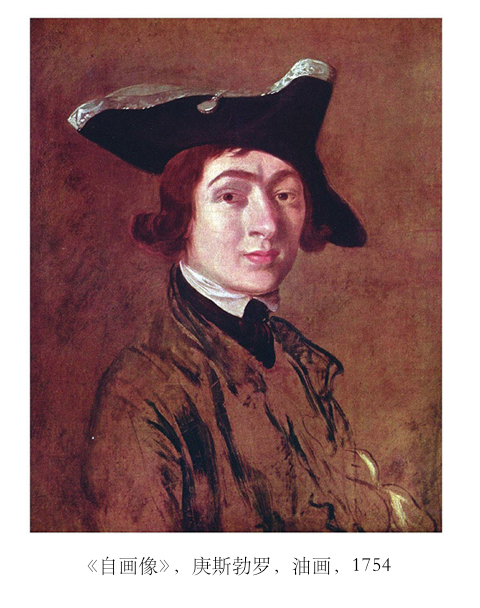

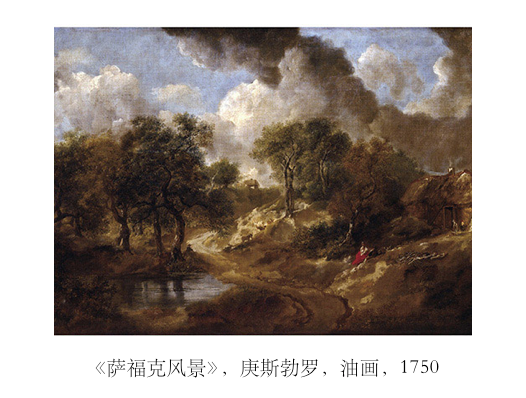

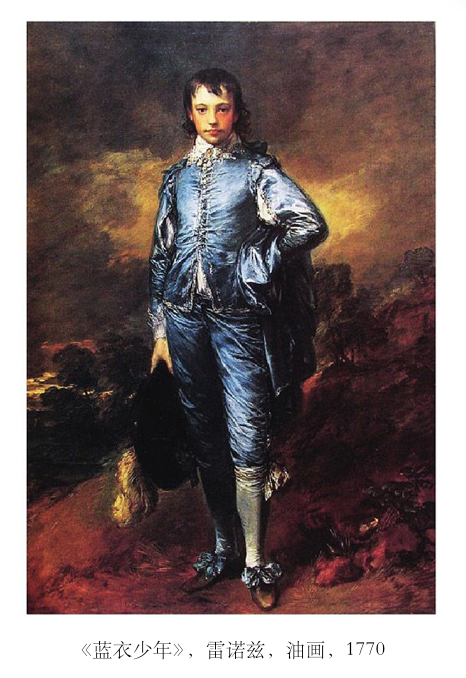

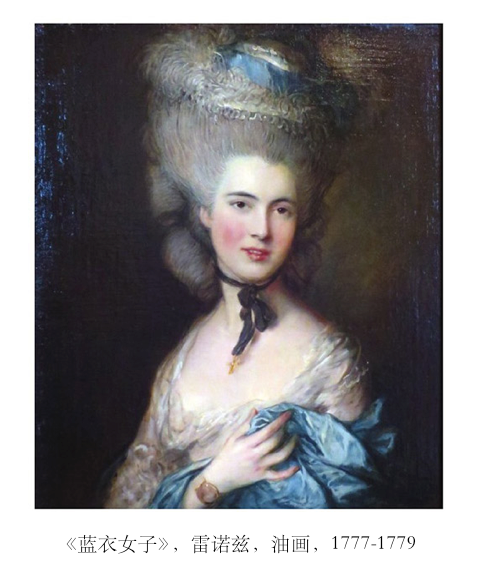

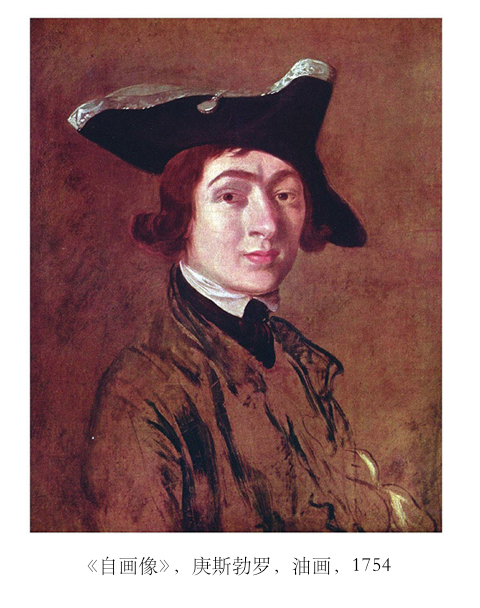

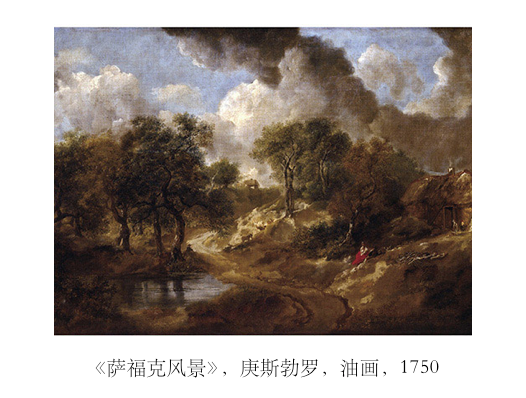

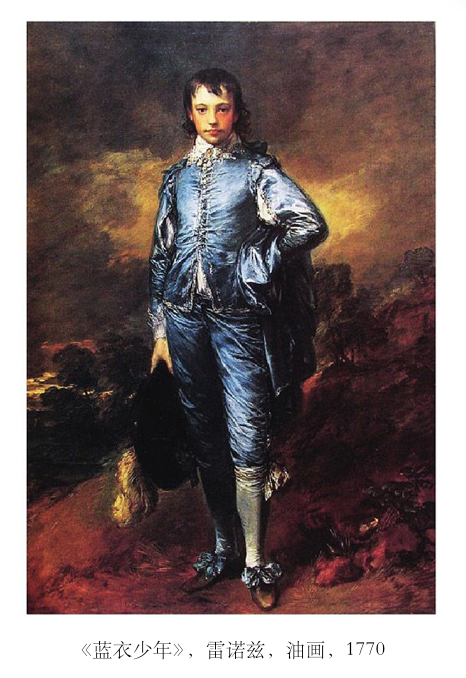

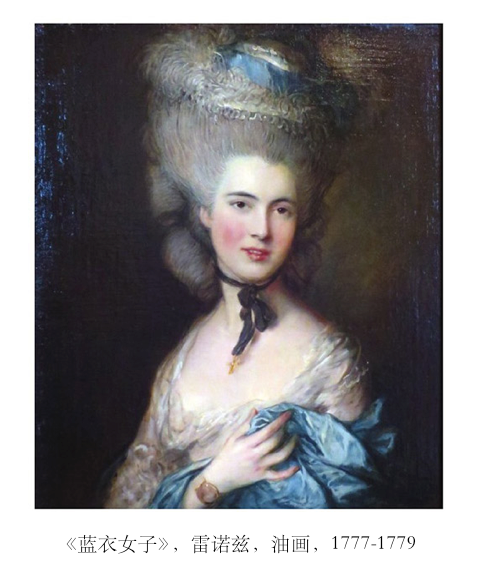

雷诺兹(Reynolds)生于一七二三年,死于一七九二年;庚斯勃罗(Gainsborough)生于一七二七年,死于一七八八年;这是英国十八世纪两个同时代的画家,亦是奠定英国画派基业的两位大师。

虽然庚斯勃罗留下不少风景制作,虽然雷诺兹曾从事于历史画宗教画,但他们的不朽之作,同是肖像画,他们是英国最大的肖像画家。

两人的作品竟那么相似,除了各人特殊的工作方法之外,只有细微的差别,而这差别还得要细心的观众方能辨认出来。

但他虽然因为生意旺盛而过着奢华的生活,声名与光荣却永远不能诱惑他,自始至终他是一个最纯粹最彻底的艺术家。雷诺兹便不然了,他有不少草率从事的作品,虽然喧传一时,不久即被遗忘了。

雷诺兹因为学识渊博,因为他对于意大利画派——尤其是威尼斯派——的深切的认识,自然而然要追求新奇的效果。庚斯勃罗则因为淳朴浑厚,以天真的艺术家心灵去服从他的模特儿。前者是用尽艺术材料以表现艺术能力的最大限度;后者是抉发诗情梦意以表达艺术素材的灵魂。如果用我们中国的论画法来说,雷诺兹心中有画,故极尽铺张以作画;庚斯勃罗心中无画,故以无邪的态度表白心魂。

第二十讲 浪漫派风景画家

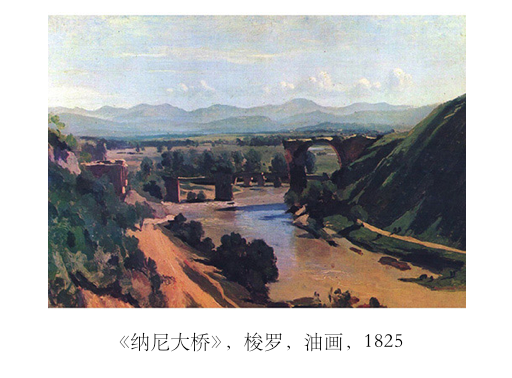

普桑所定的历史风景画的公式,在两世纪中,一直是为法国风景画家尊崇的规律。

当时一个入时的艺术批评家,佩尔特斯(Perthes),于一八一七年时为历史风景画下了一个定义,说:“历史风格是一种组合景色的艺术,组合的标准是要选择自然界中最美、最伟大的景致以安插人物,而这种人物的行动或是具有历史性质,或是代表一种思想。在这个场合中,风景必须能帮助人物,使其行为更为动人,更能刺激观众的想象。”这差不多是悲剧的定义了,风景无异是舞台上的布景。

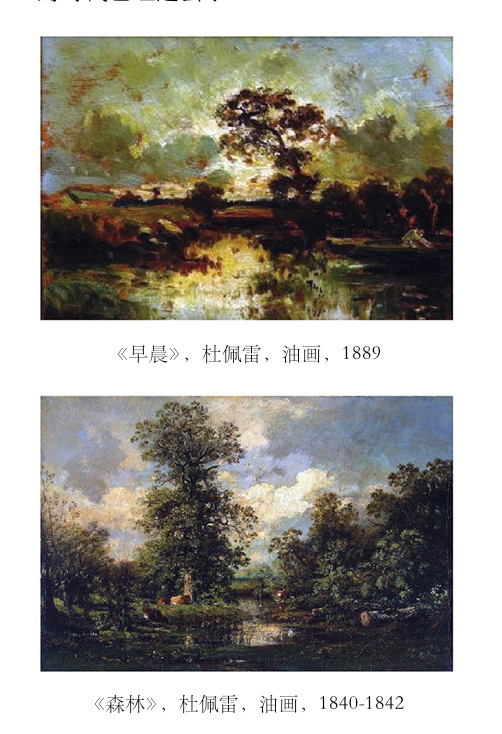

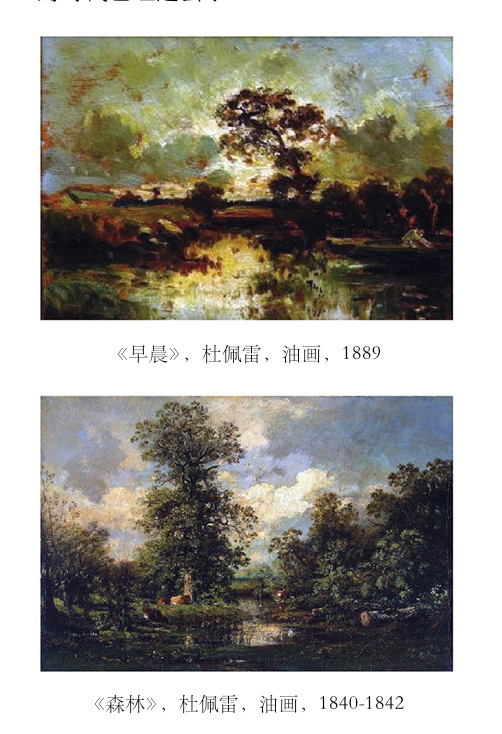

杜佩雷被称为“第一个浪漫派画家”。

他的作品一部分存于卢浮宫,最知名的一幅是题为《早晨》的风景画。它不独在他个人作品中是件特殊之作,即在全体浪漫派绘画中亦是富于特征的。

浪漫派把所有的素描法则全部废弃了,其中颇有为任何画派所不能轻忽的基本原则。

给一种不可思议的情绪抓住了,而忘记一切它所包涵的新奇的构图与技术。

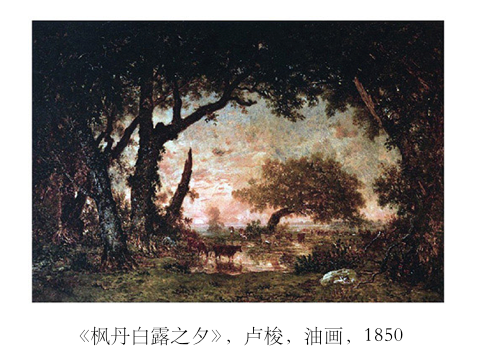

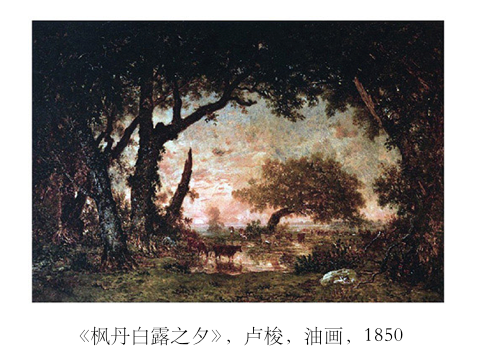

卢梭的作品比较更伟大更奇特。

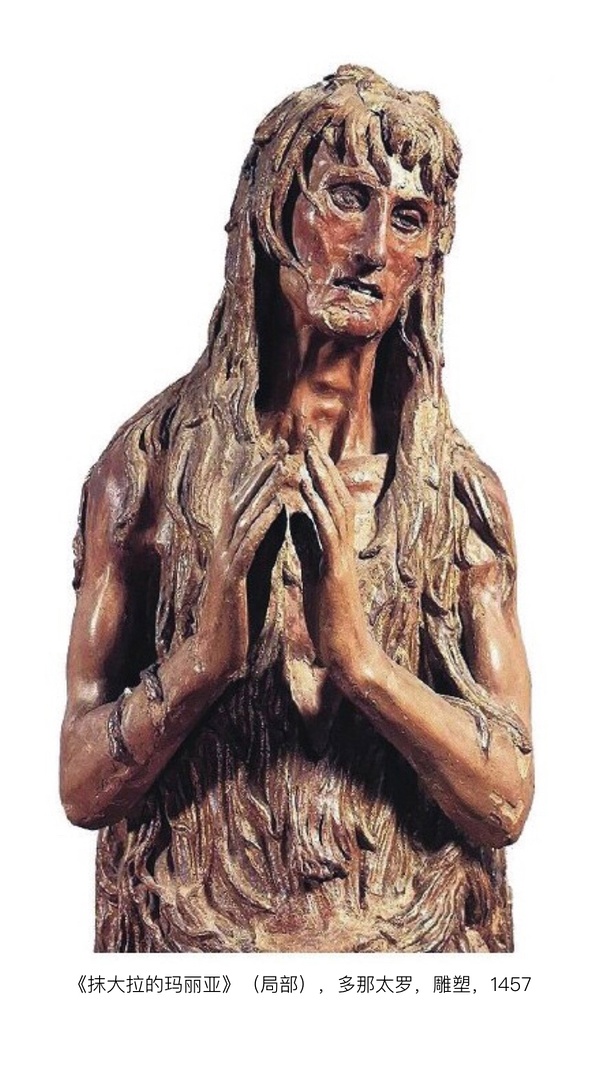

他秉有诗人的气质。他可不是表现晨光暮色时的幽密的梦境,而是抉发大自然要蕴藏的生气。文艺复兴期的多那太罗早曾发过这种宏愿,他为要追求体质的与精神的生命印象,曾陷于极度的苦恼。然而卢梭所欲阐发的,并非是人类的生命,而是自然界的生命。他的感觉,他的想象,使他能够容易地抓握最微贱的生物的性灵。他自言听到树木的声音。它们的动作,它们的不同的形式,教他懂得森林中的喁语。他猜测到花的姿态所含的意义与热情。

他的代表作中,有《枫丹白露之夕》。这幅风景表现得如同一座美妙的建筑物。

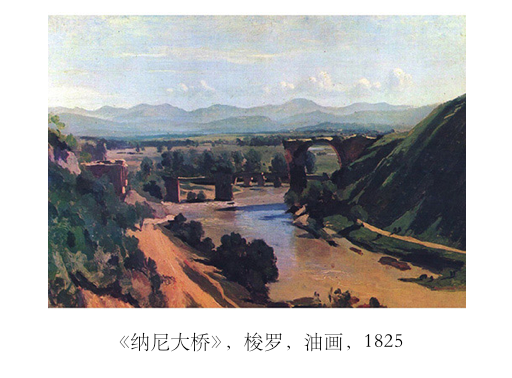

柯罗比起卢梭来已是一个幸福儿。他比卢梭长十六岁,寿命也长八年。浪漫派的兴起与衰落,都是他亲历的。

以艺术本身言,柯罗的作品比卢梭的不知多出几许。他的环境使他能安心工作,他的艺术天才如流水一般地泻滑出来。

卢梭所见的自然,是风景中各部分的关联,是树木与土地的轮廓。

但他不知在树木与岩石之外,更有包裹着它们的大气(atmosphére),光的变幻于他也只是不重要的枝节。他描绘的阳光,总是沉着的晚霞,与树木处在迎面反光的地位,因为这样更能显示树木的雄姿。

柯罗,却把这些纯粹属于视觉性的自然景物,演成一首牧歌式的抒情诗。

近世风景画不独由柯罗而达到顶点,且由他而开展出一个新的阶段。他关于气氛的发现,引起印象派分析外光的研究。他把气氛作为一幅画的主要基调,而把各种色彩归纳在这一个和音中。

风景画简直带着音乐的意味,因为这气氛不独是统制一切的基调,同时还是调和其他色彩的一种中间色。

在绘画史的系统上着眼,浪漫派风景画只是使这种画格摆脱往昔的从属于人物画历史画的地位,而成为一种自由的抒情画。然而除了这精确的意义外,更产生了技术上的革命。

现在,浪漫派画家在外光中作画,群集于巴黎近郊的枫丹白露森林中,他们看遍了晨、夕、午、夜诸景之不同,又看到了花草木石在这时间内各有不同的色彩。不到半世纪,便产生了极大的影响,启示了后来画家创立印象派的极端自然主义的风格。

其他:

世界美术名作二十讲(1)(第一讲~第八讲)

世界美术名作二十讲(2)(第九讲~第十五讲)

26 Aug 2017

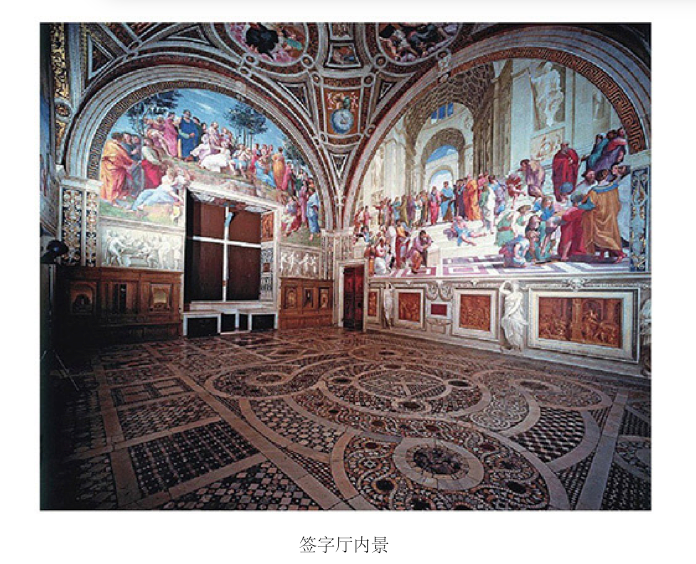

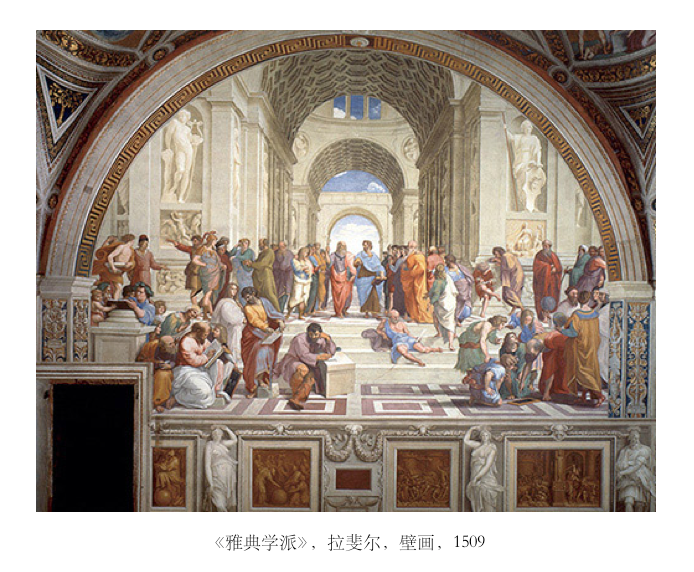

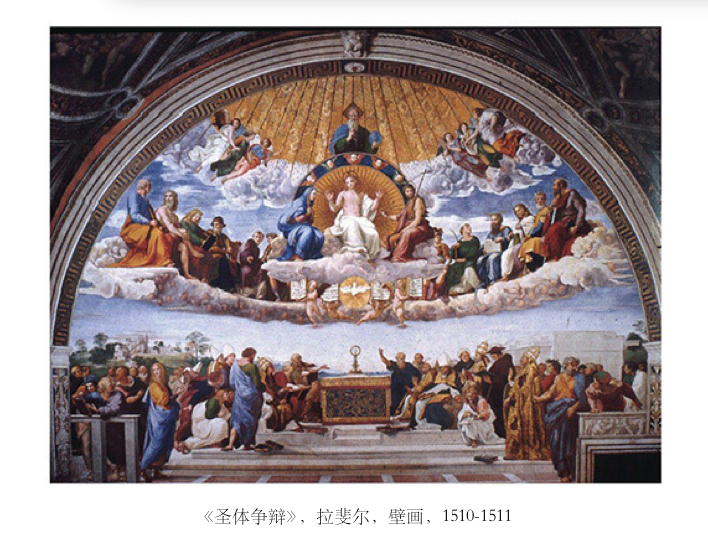

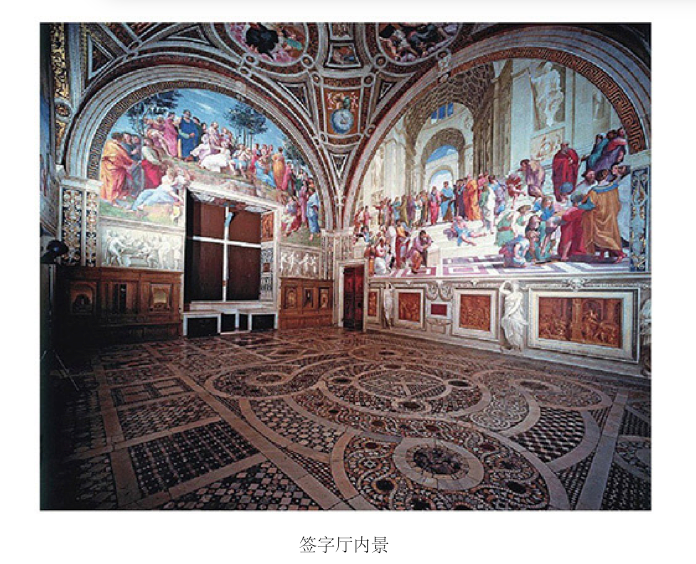

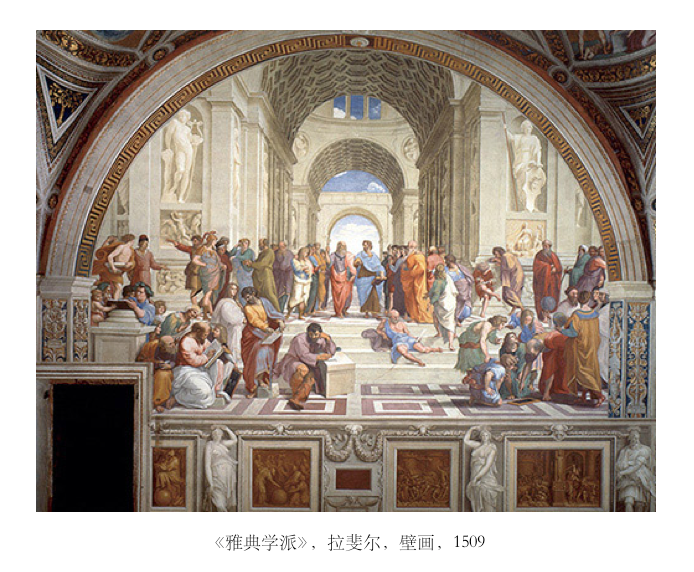

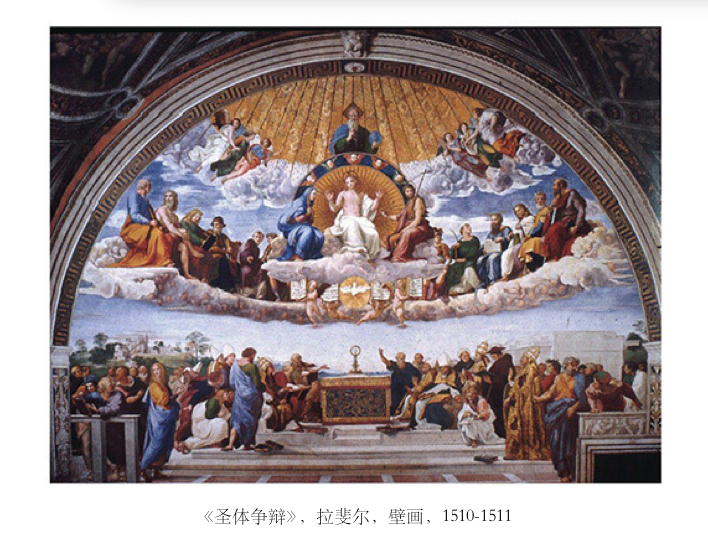

第九讲至第十一讲 拉斐尔

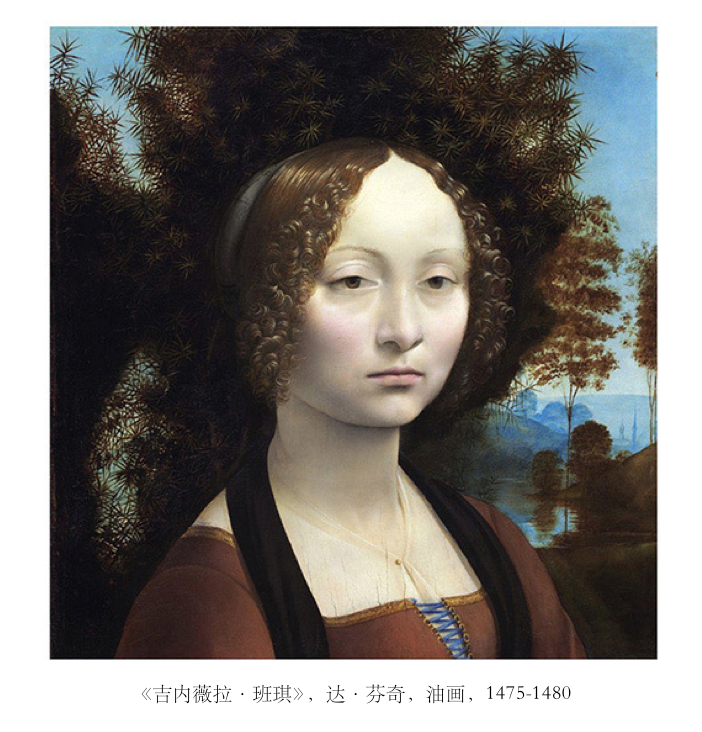

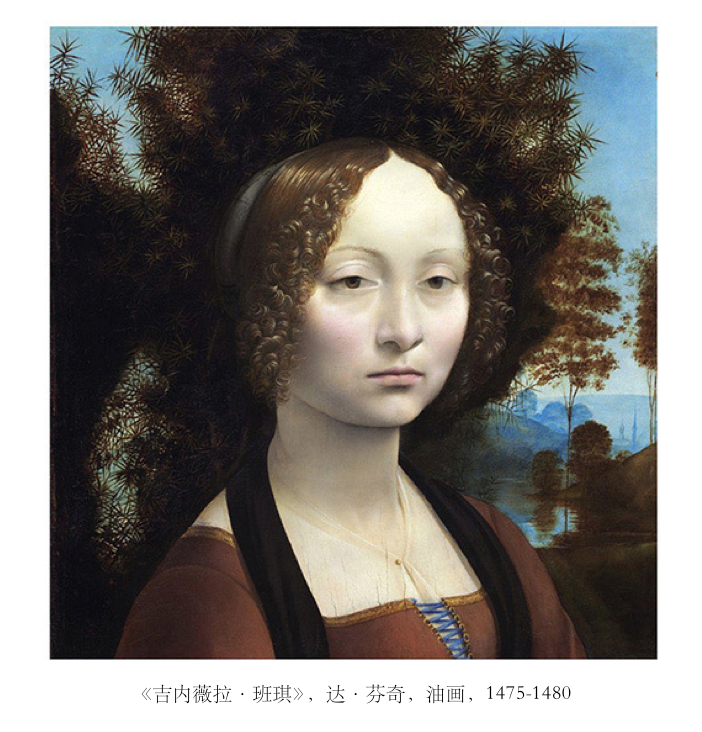

莱奥纳多·达·芬奇、米开朗琪罗、拉斐尔,原是文艺复兴期鼎足而立的三杰。他们三个各有各的面目与精神,各自实现文艺复兴这个光华璀燦的时代的繁复多边的精神之一部。

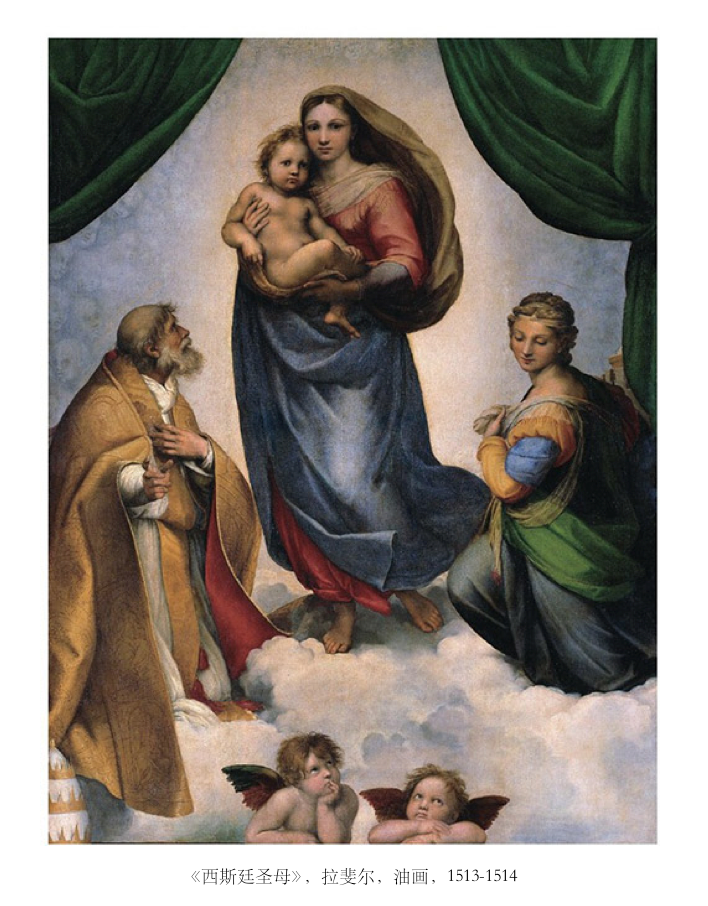

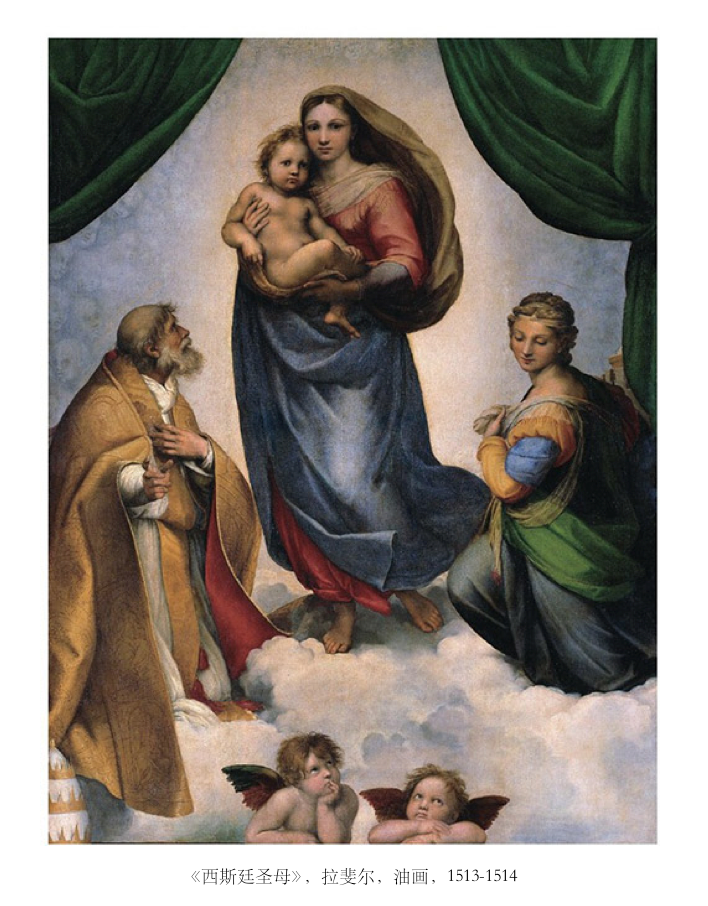

我们知道从浪漫派起,风景才成为人类心境的表白;在拉斐尔,风景乃是配合画面的和谐的背景罢了。

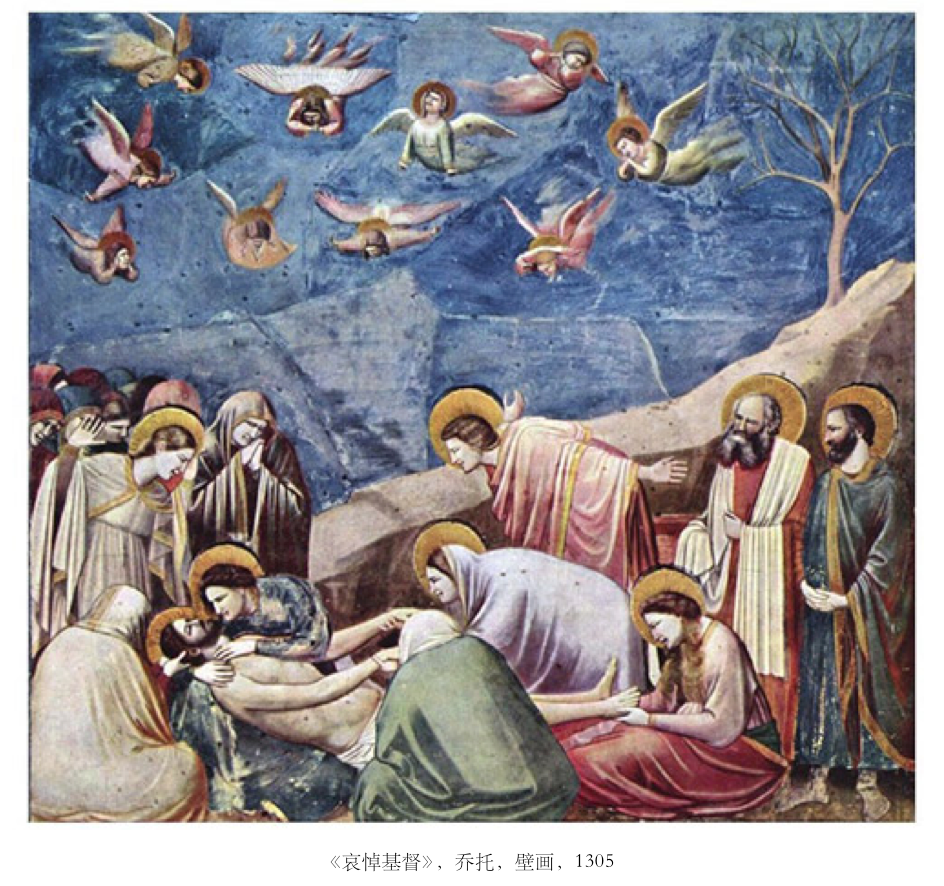

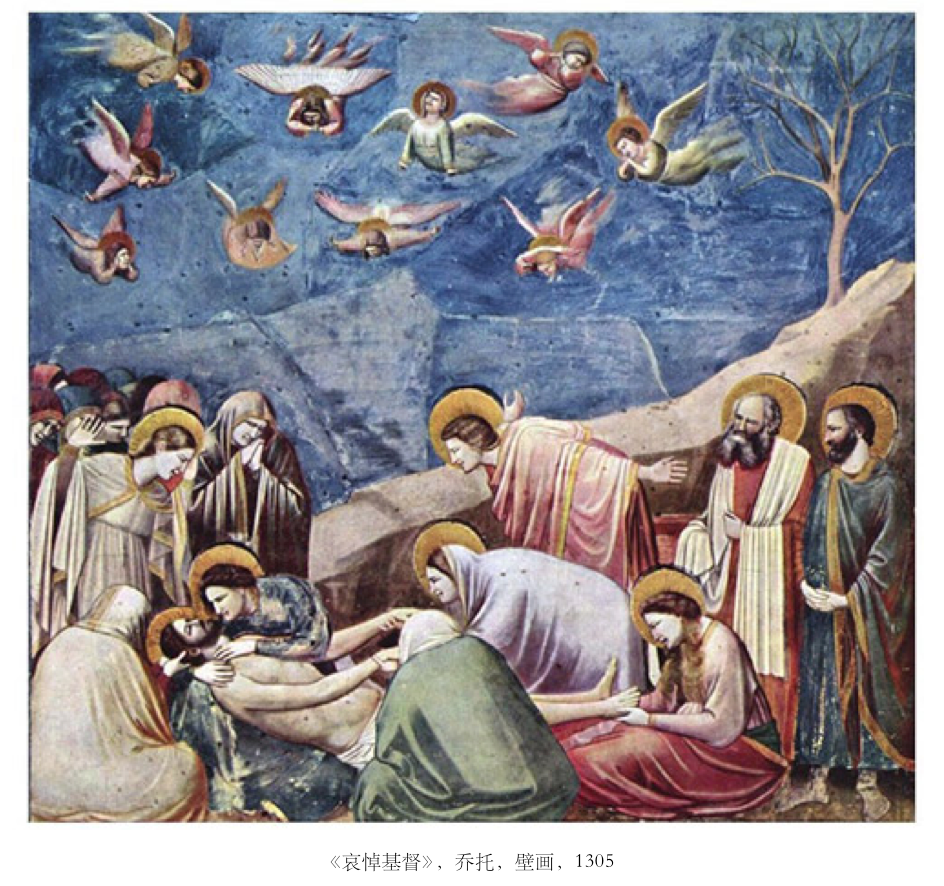

人物全部组成一个三角形,而且是一个等腰三角形。

用这个方法支配的人物,不特给予整个画面以统一的感觉,亦且使它更加稳固。再没有比一幅画中的人物好像要倾倒下去的形象更难堪的了。在圣彼得大教堂中的《哀悼基督》(Pieta)上,米开朗琪罗把圣母的右手,故意塑成那姿势,目的就在于压平全体的重量,维持它的均衡;因为在白石上,均衡,比绘画上尤其显得重要。在《美丽的女园丁》中,拉斐尔很细心地画出圣母右背的衣裾,耶稣身体上的线条与圣约翰的成为对称:这样一个二等边三角形便使全部人物站在一个非常稳固的基础上。

他曾经从乌尔比诺与佩鲁贾带着一个女人脸相的素描,为他永远没有忘记的。这是他早年的圣母像的脸庞:是过于呆滞的鹅蛋脸,微嫌细小的嘴的乡女。但为取悦见过波提切利的圣母的人们,他把这副相貌变了一下,改成更加细腻。只要把《美丽的女园丁》和稍微前几年画的《索莉圣母》作一比较,便可看出《美丽的女园丁》的鹅蛋脸拉长了,口也描得更好,眼睛,虽然低垂着,但射出较为强烈的光彩。

可是《西斯廷圣母》(La Vierge de Saint Sixte)一画——现存德国萨克森邦(Sachsen)首府德累斯顿(Dresden)——是他亲手描绘的最后的作品。

可是拉斐尔的功绩却在于把感应得来的外来思想,给它一个形式,使它得以从抽象的理论成为具体的造型美。

我们应当想到那时节距离弗拉·安吉利科的死还不过五十年。弗拉·安吉利科的人物的稚拙,证明在他那时代,一切技巧上的问题还未解决。马萨乔虽然在壁画的衣褶的装饰意味上获得极大的进步,但他二十七岁就夭折了,不能有更高深的造就。由此可见拉斐尔在素描上的天才实在足以惊人了。

至于大部分人物都以肖像画成,那是当时很普遍的风尚。多数艺术家都把个人的朋友或保护人画入历史画。固然,这些人物往往是不配列入这般伟大的场合,获得极荣誉的地位。然而在今日我们全不注意这些,我们所称颂所赞叹的名作,全因为它的造型美,而并非为了它所代表的人物的社会的或政治的地位。相反,在许多超人的圣者、使徒、神明、天使中间,遇到若干实在人物的肖像,反予我们以亲切的感觉,因为他是凡人,曾和我们一样地生活思想过。

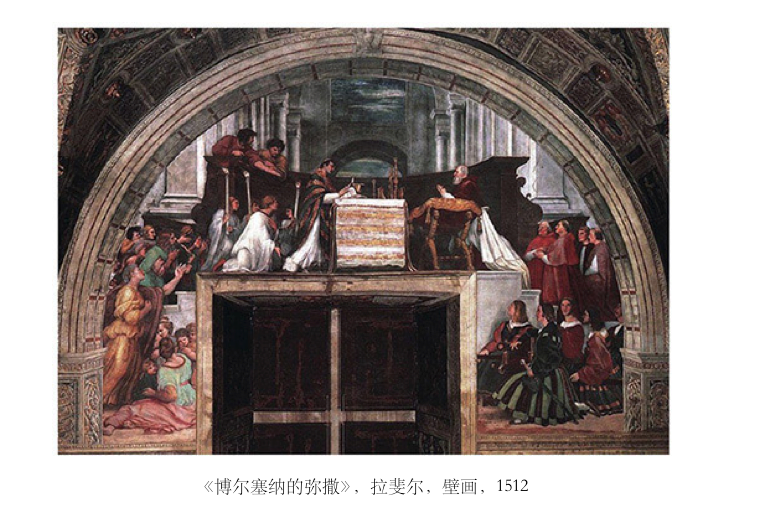

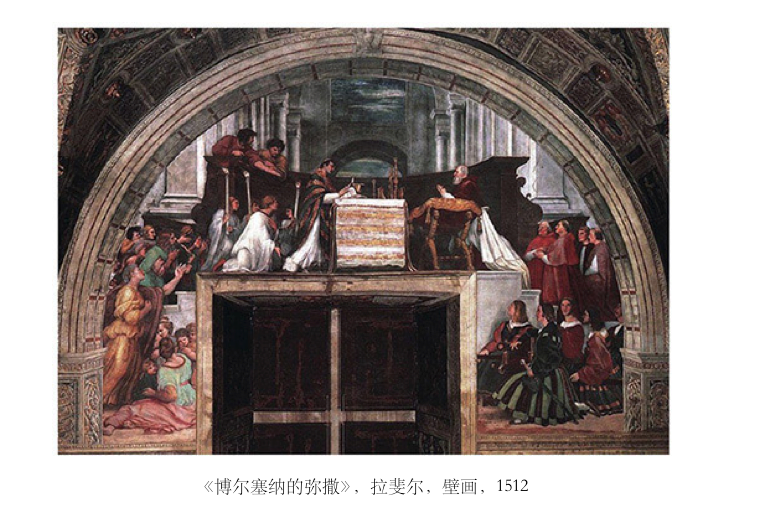

在拉斐尔所作的多数的尤里乌斯二世的肖像中,无疑的,要推在《博尔塞纳的弥撒》(Messe de Bolgéte)壁画中跪着的那幅最为特色。

尤里乌斯二世的长须,使他在老年时候,被称为“老熊”,好似一九一九年前后的克里孟梭被称为“老虎”一般。他的目光,定定的,凶狠的,嘴巴咬得很紧地,一切都表现他的专横的性格。这固然是尤里乌斯二世的本来面目,但在拉斐尔的作品中,因为壁画需要特别的综合的缘故,使尤里乌斯二世的性格更为强烈地表现出来,而肖像本身亦因之愈益生动。

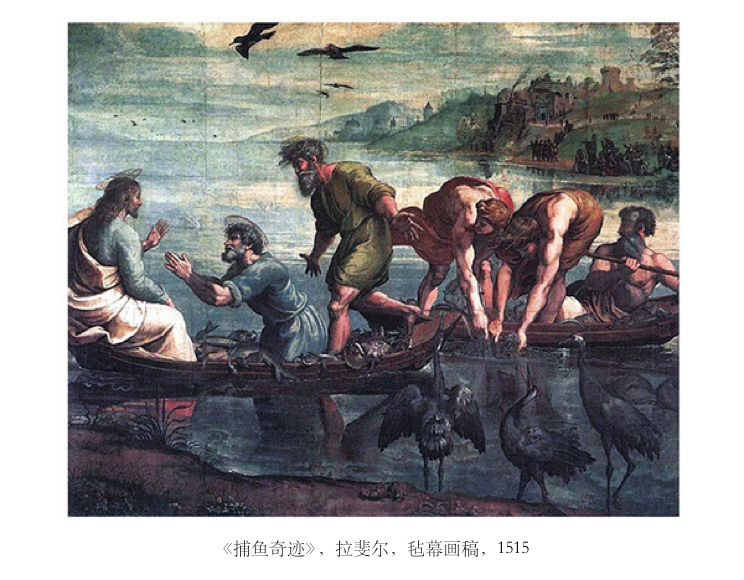

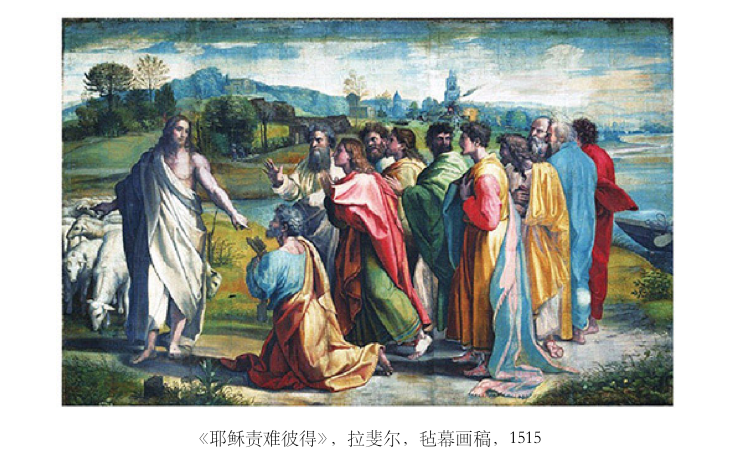

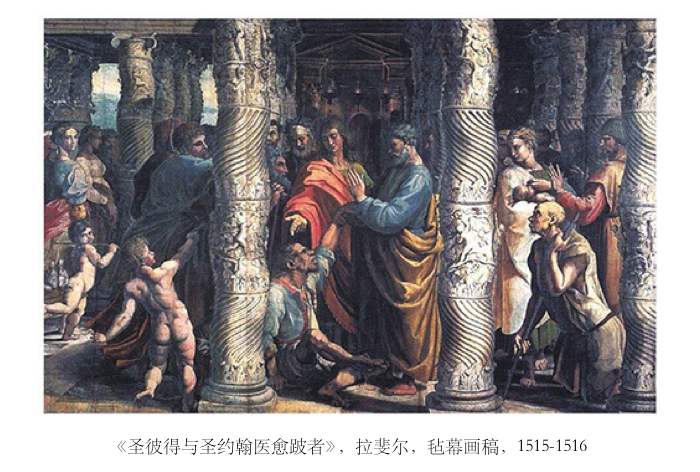

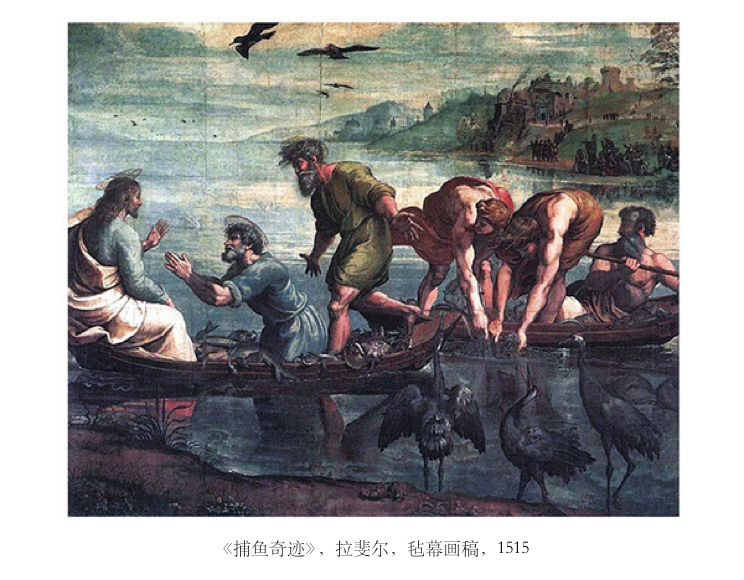

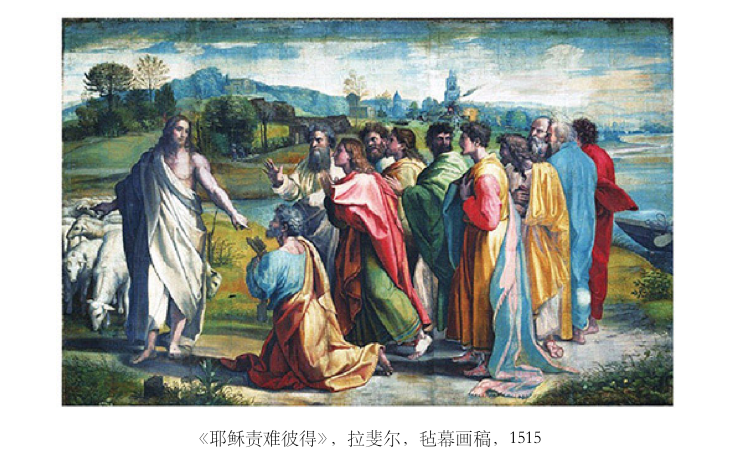

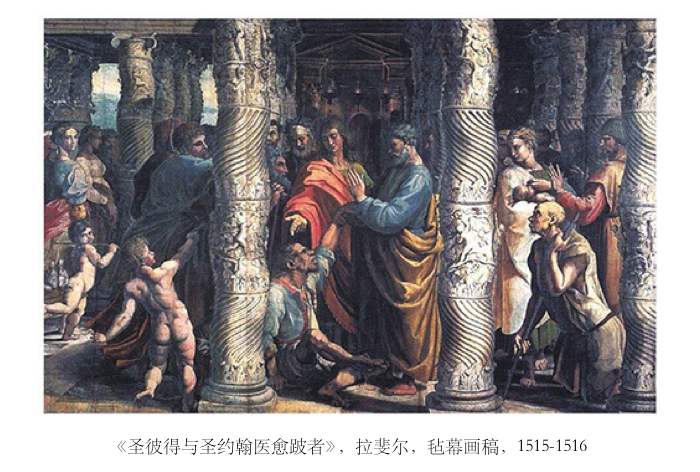

在西斯廷礼拜堂内,一般翡冷翠画家,如波提切利、吉兰达约、佩鲁吉诺们的壁画下面,留着一方空白的墙壁,上面描着一幅很单纯的素描,形象是衣褶。一五一五年左右,教皇利奥十世曾想用比这更美的图案去垫补。

拉斐尔那时就被委托描绘毡幕装饰的图稿。织毡的工作却请布鲁塞尔的工人担任。

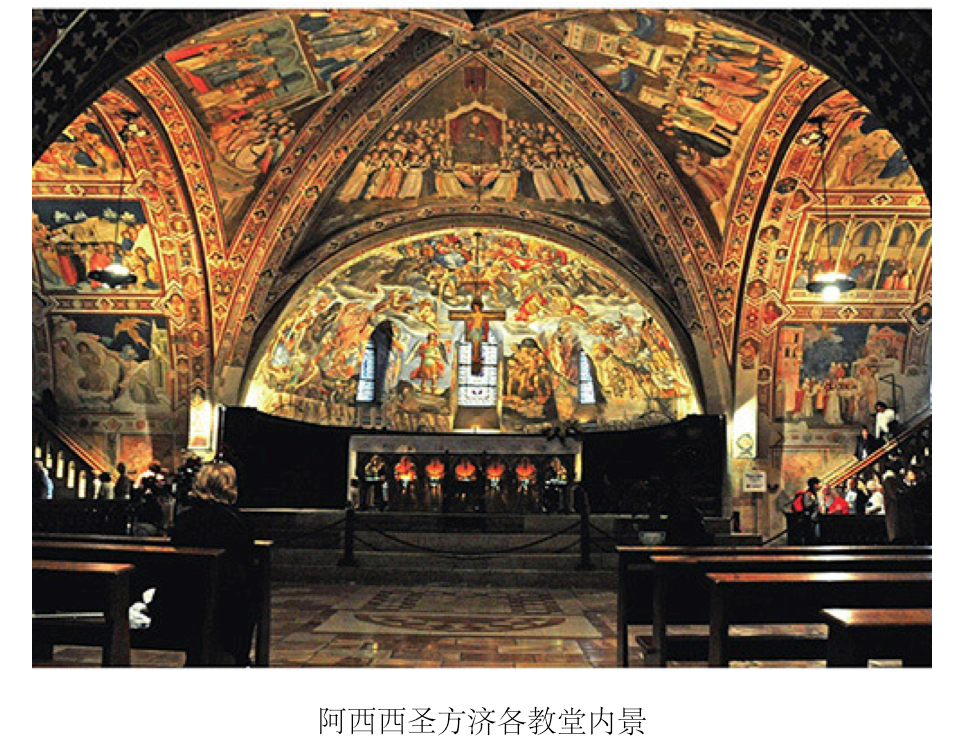

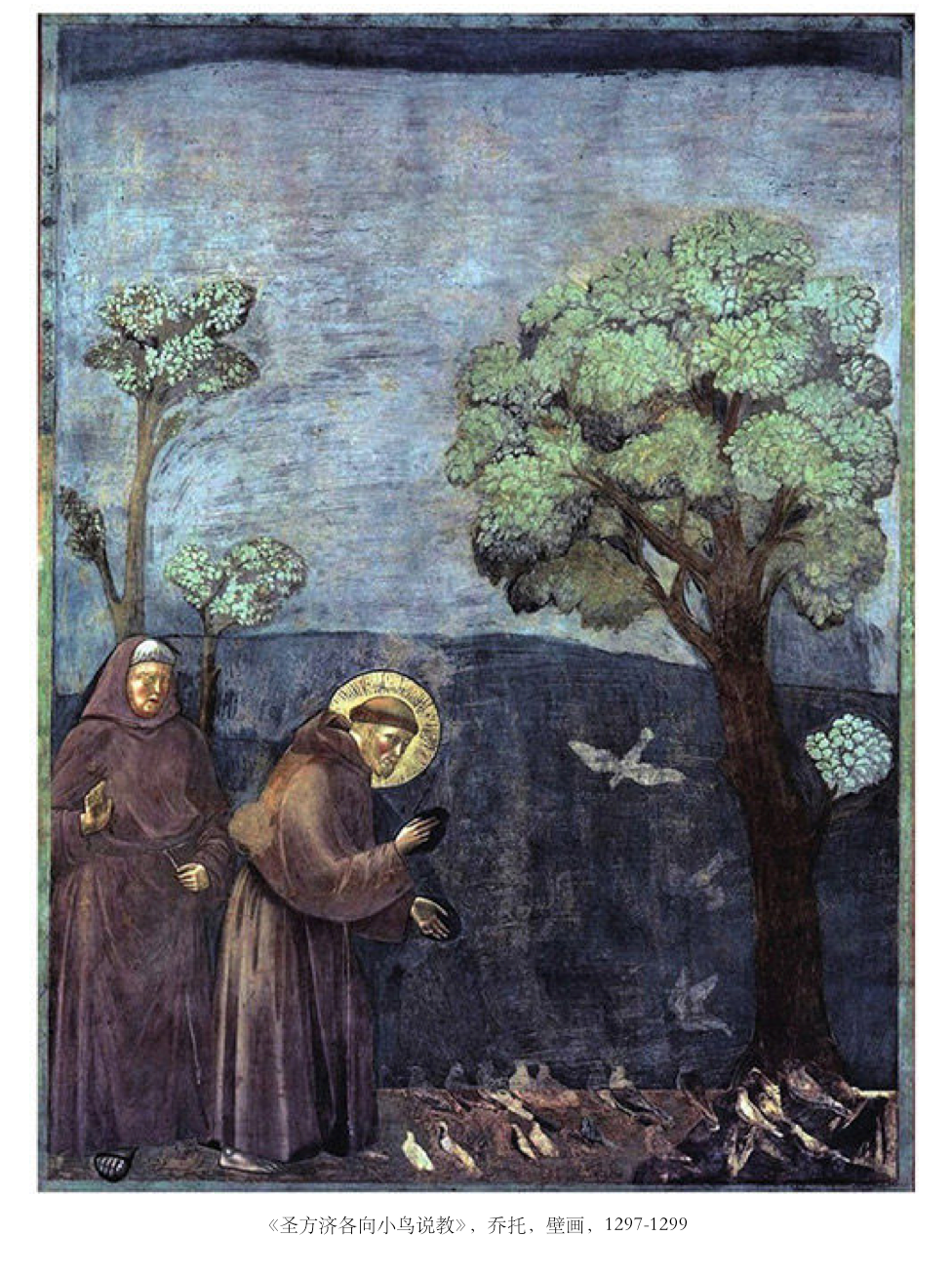

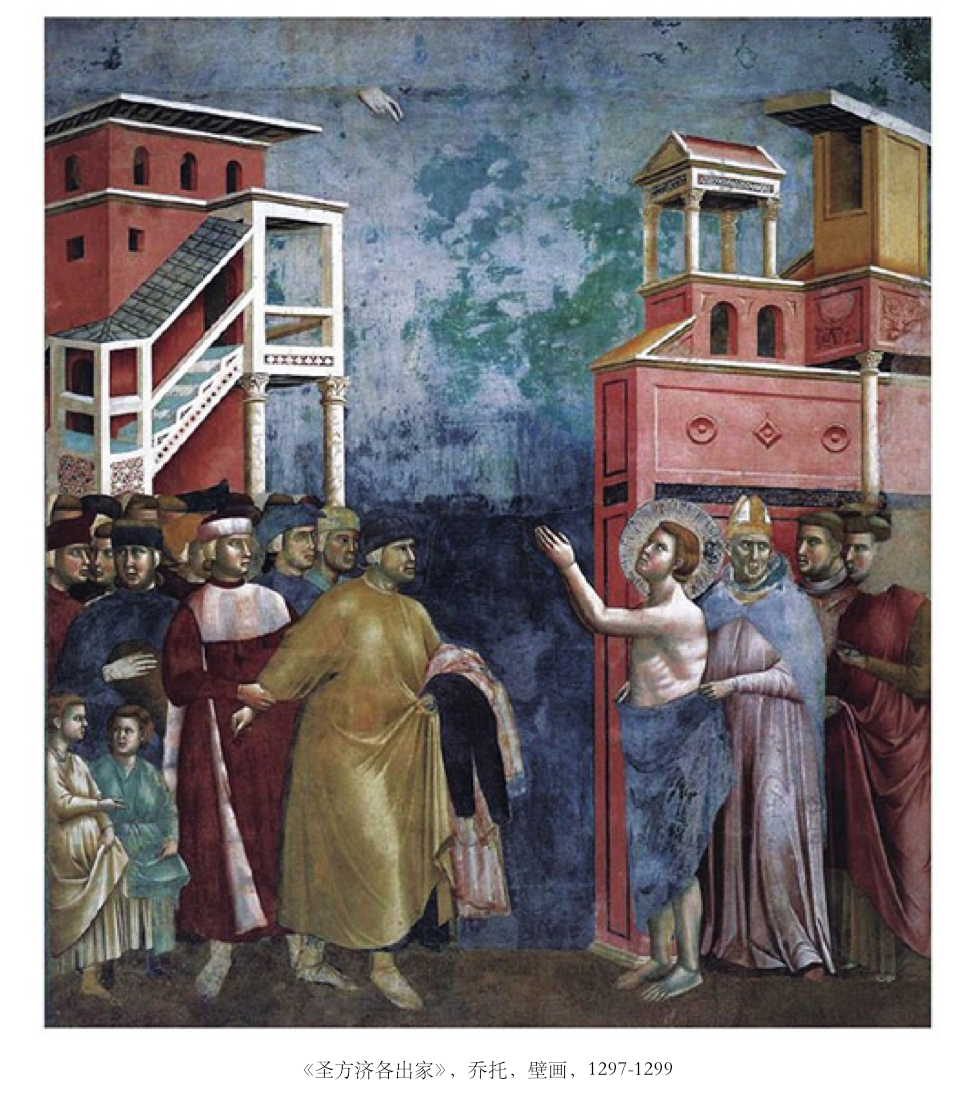

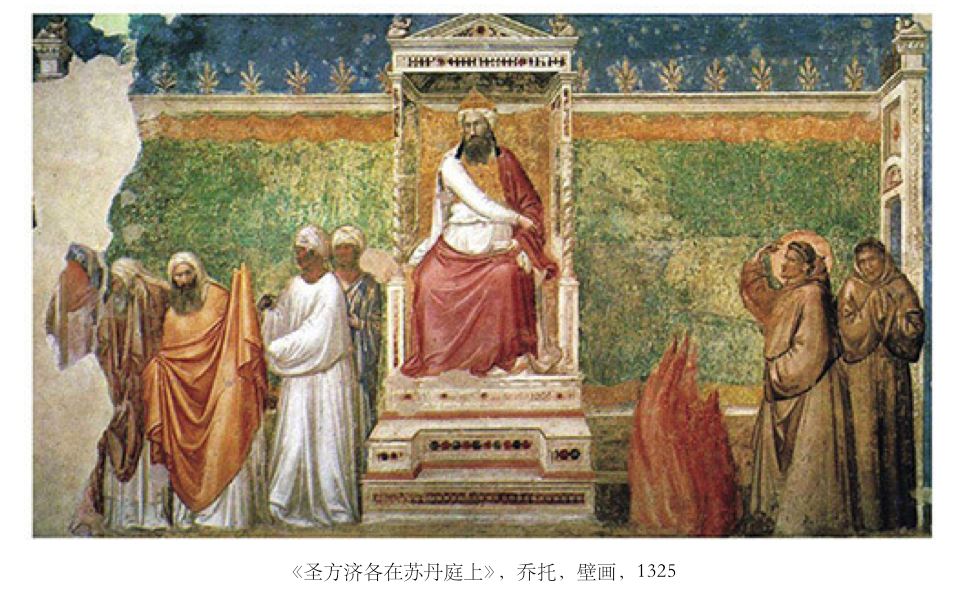

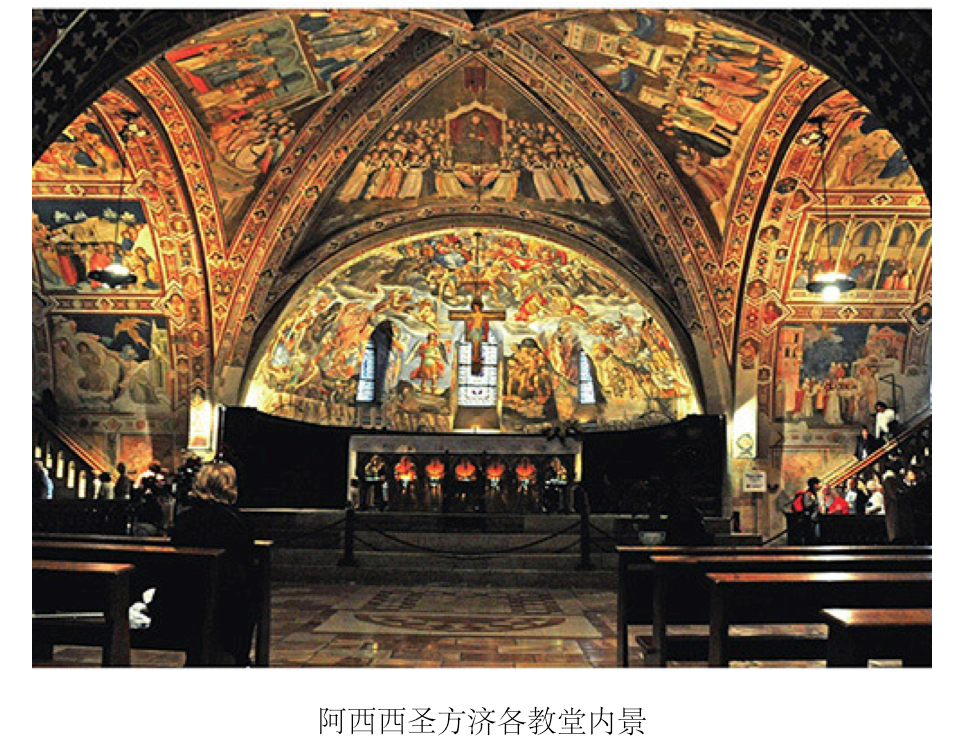

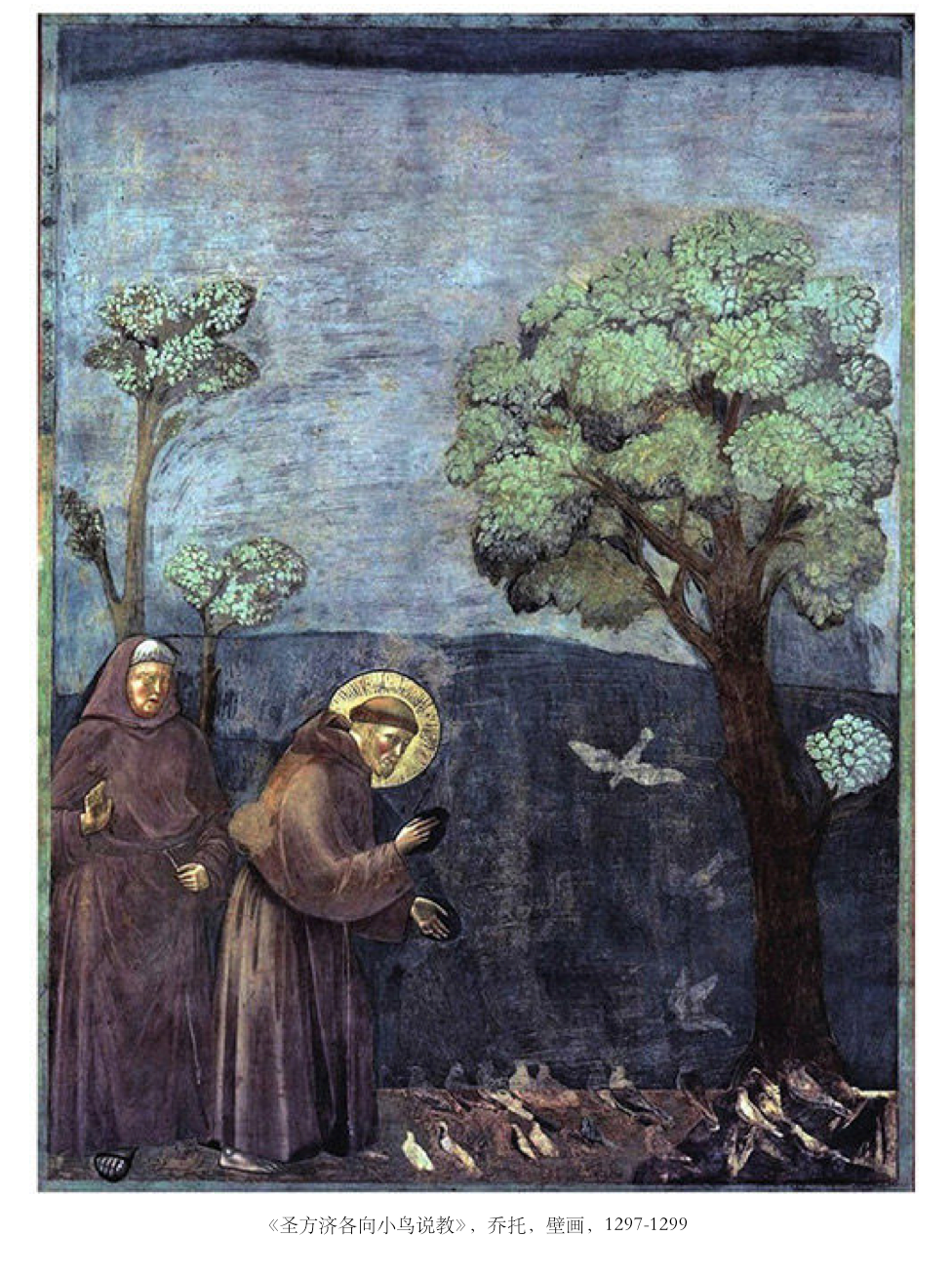

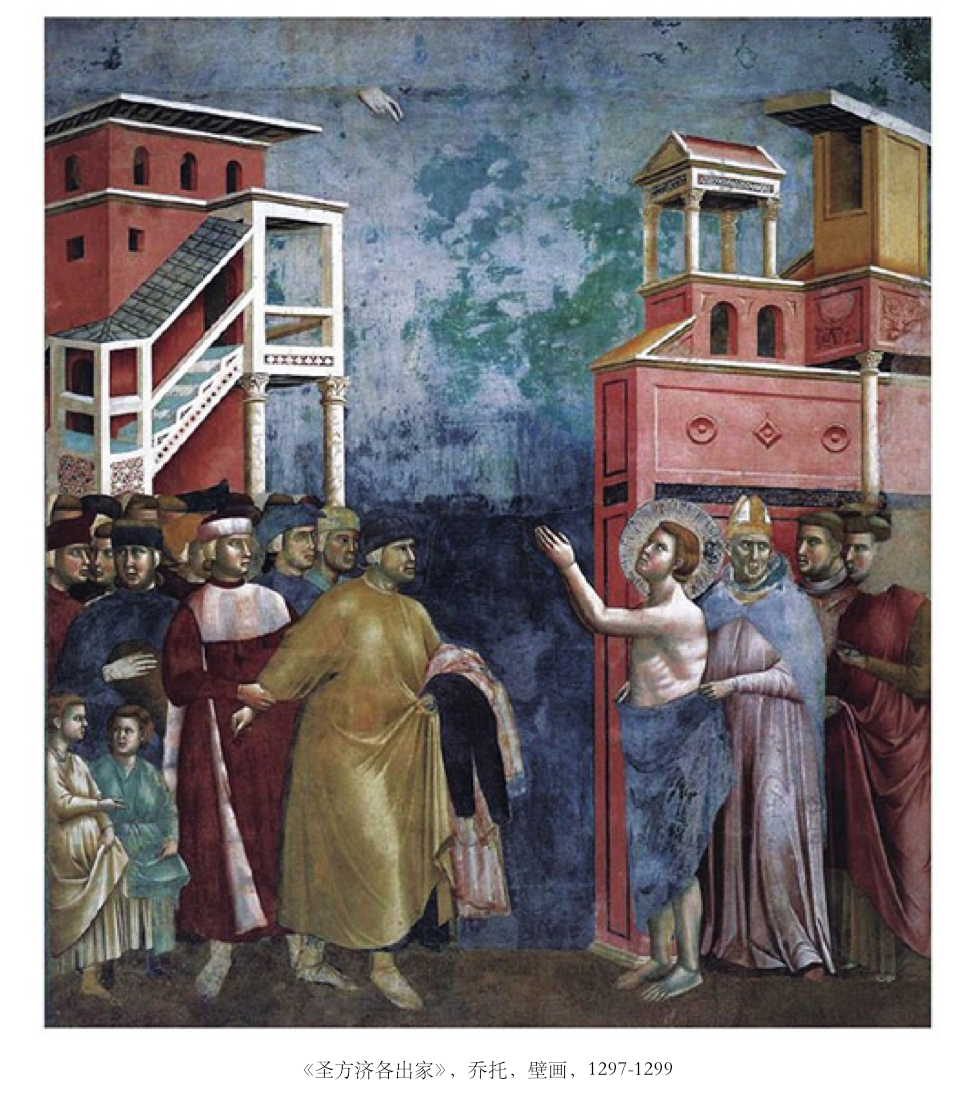

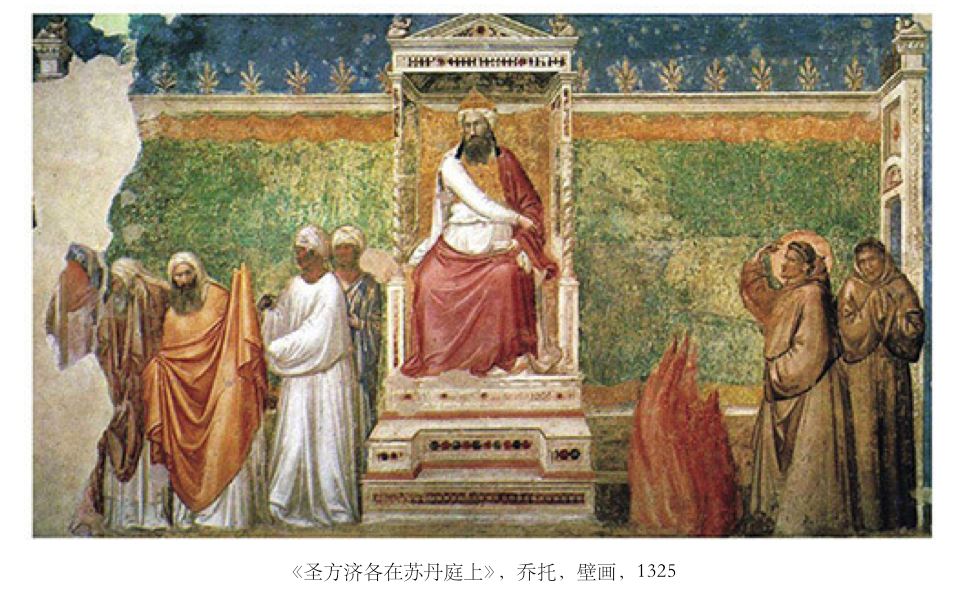

乔托尤其注意在一件事变中抓住一个为全部故事关键的时间,用一个姿势、一个动作来表现整个史实的经过。

同一问句的重复三次,更可使彼得深切感觉他的使命之严重与神圣,所谓“牧我的群羊”,即是保护全世界基督徒的意思,故实际上彼得是基督教的第一任教皇。

素描是很灵活,很谨严,可是很自然,毫无着力的气概。拉斐尔不再想起他青年时的夸耀本领。它是素朴、豪阔、减节到只是最关紧要的大体的线条。壁画的教训使他懂得综合的力量与可爱。这还是从古代艺术上拉斐尔学得这经济的秘诀。也是古代艺术使他懂得包裹肉体的布帛可以形成一片和谐。

在描写人类的疾苦残废的时候,并不会在我们的精神上引起不健全、不道德的影响。例如两个世纪后西班牙画家委拉斯开兹(Velásquez)所描绘的西班牙历代君主像,客观地写出他们精神的颓废和人生地位的冲突与苦闷。拉斐尔则把那残废者画得鼻歪、口斜,目光完全是白痴式的呆钝;然而这等身体极端残缺的人往往藏有更深刻的内生命。

历史画在拉斐尔的时代已经达到成功的顶点,十六世纪以后的艺术家在这方面都受拉斐尔之赐。

现实的暴露往往会令人明白日常所认为不近实际的事态实在是可能存在的。

既无拉斐尔之高越伟大,更无拉斐尔之构图的动人的和谐:这便是十八世纪末期的法国艺坛的现象,也就是世称为官学派的内容。

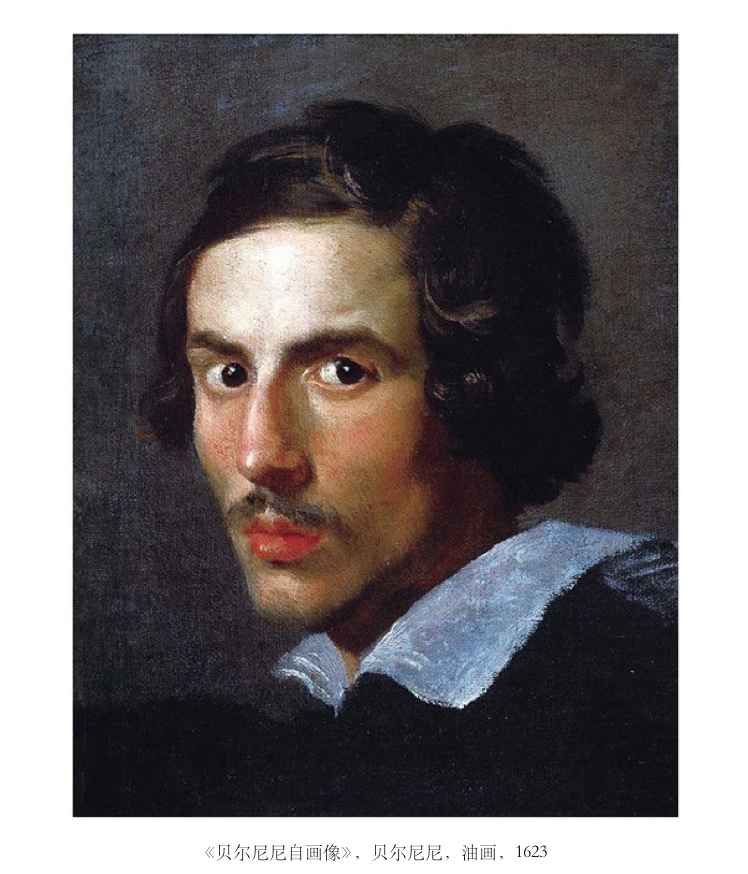

第十二讲 贝尔尼尼——巴洛克艺术与圣彼得大教堂

“巴洛克”艺术(I’art Baroque),往常是指十七世纪流行于意大利、从意大利更传布全欧的一种艺术风格。

“巴洛克”艺术(I’art Baroque),往常是指十七世纪流行于意大利、从意大利更传布全欧的一种艺术风格。在法国,家具、雕塑、铸铜、宫邸装饰、庭园设计,有所谓路易十四式或路易十五式者,即系巴洛克艺术式的别称。巴洛克一字源出西班牙文“barrueco”,意为不规则的珠子,移用于此的原因无可考稽,但并非贬责之意,则可断言。

巴洛克一字源出西班牙文“barrueco”,意为不规则的珠子,移用于此的原因无可考稽,但并非贬责之意,则可断言。

这种艺术与文艺复兴艺术的分别,在建筑与雕塑上,都是由于它的更自由、更放纵的精神,更荒诞、更富丽、更纤巧的调子。希腊建筑流传下来的正大巍峨的方柱的线条至此改变了,或竟如螺旋般的弯曲,破风的三角形在此变成圆形,作为装饰用的雕像渐次增多。艺术家所专心致意的,不复是逻辑问题,而是装饰效果,而是对于眼睛的眩惑。

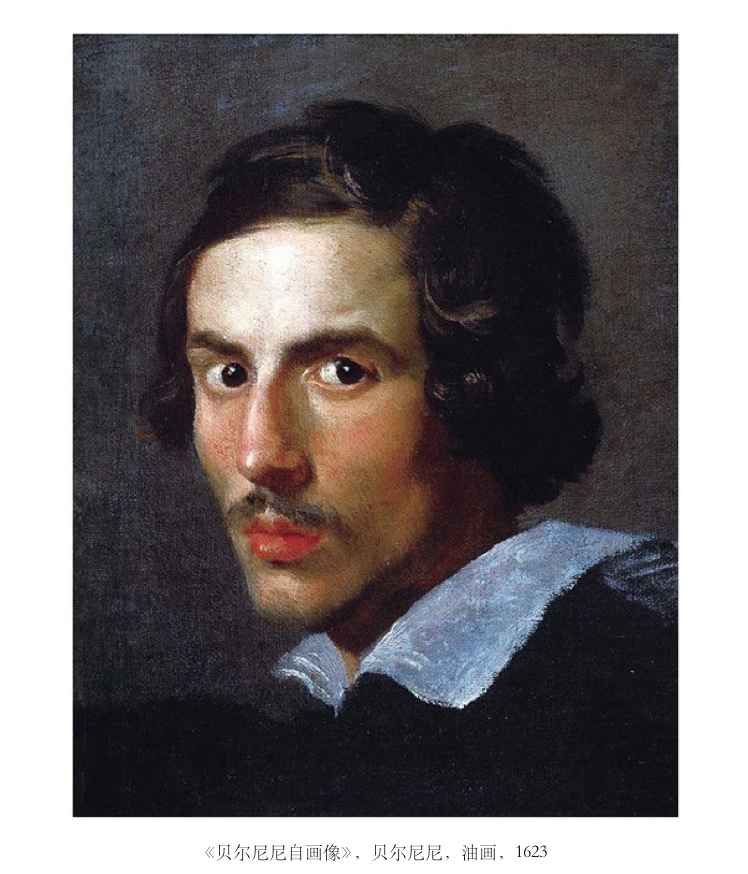

贝尔尼尼(Giovanni Lorenzo Bernini,1598—1680)是巴洛克艺术的最早最完满的代表,亦可说是巴洛克艺术的创造者。

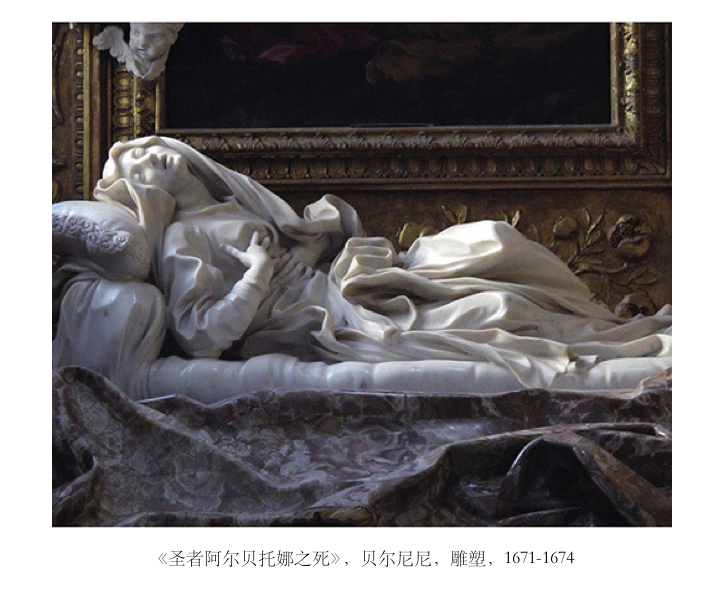

作为这种强烈的、富有表情的艺术的代表。即是贝尔尼尼在暮年时所作的《圣者阿尔贝托娜之死》(La Bienheureuse Albertona)。

梵蒂冈教皇宫内的一座皇家石梯亦是贝尔尼尼之作。 此外,在罗马城内,除了宗教的纪念物与教皇的陵墓以外,还有不少官邸都出之于这位艺人的匠心。

这种艺术, 承继了文艺复兴的流风余韵,更进一步寻求巧妙的技术表现,直接感奋观众的神经。一般史家认为这种娱悦视觉的艺术是颓废的艺术。其实,这是在一个伟大文艺复兴的艺术时代以后所必不可免的现象。前人在艺术上的表现已经是登峰造极了,后来的艺术家除了别求新路以外,更无依循旧法以图自显的可能。故以公正的态度说来,与其指巴洛 克艺术为颓废,毋宁说它是意大利十七世纪的新艺术。而且它不独是意大利的,更是自十七世纪以来的全个欧洲所风靡的艺术。

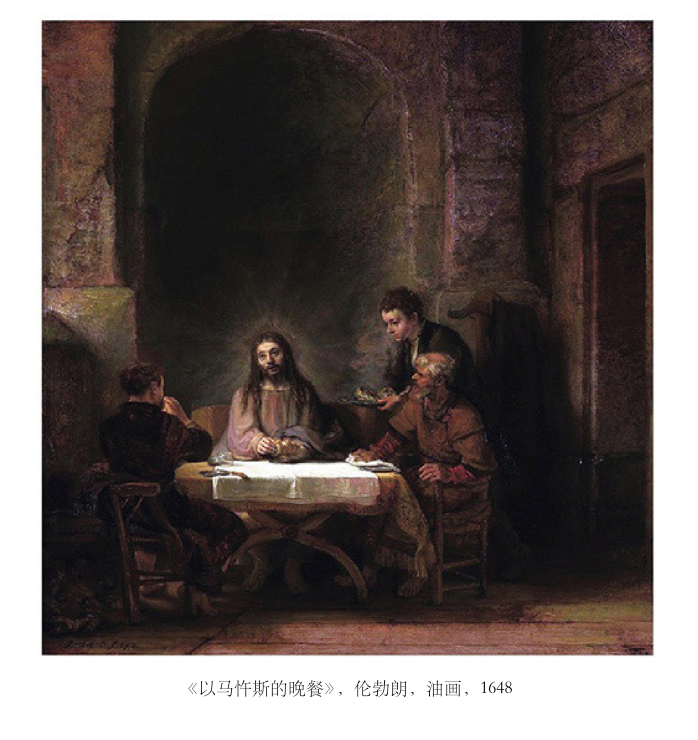

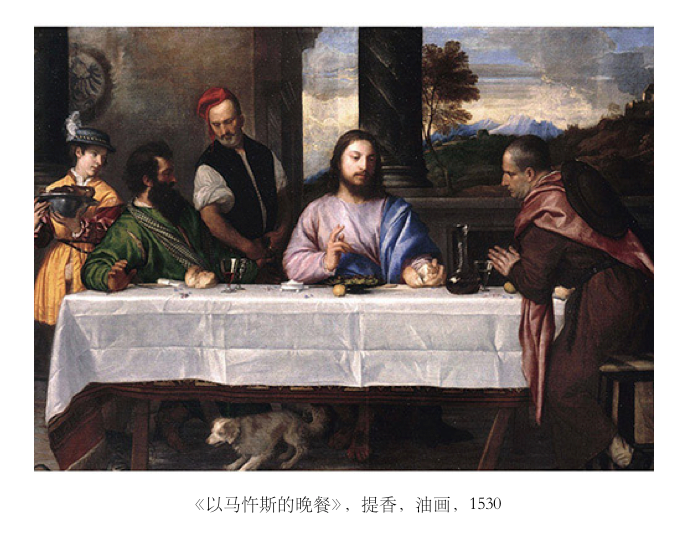

第十三讲 伦勃朗在卢浮宫——《木匠家庭》与《以马忤斯的晚餐》

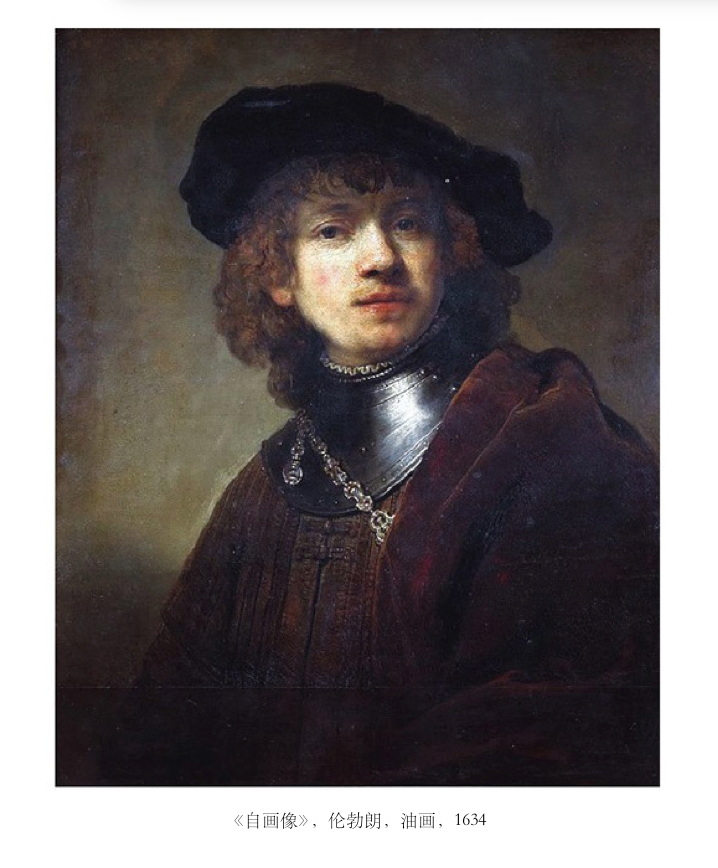

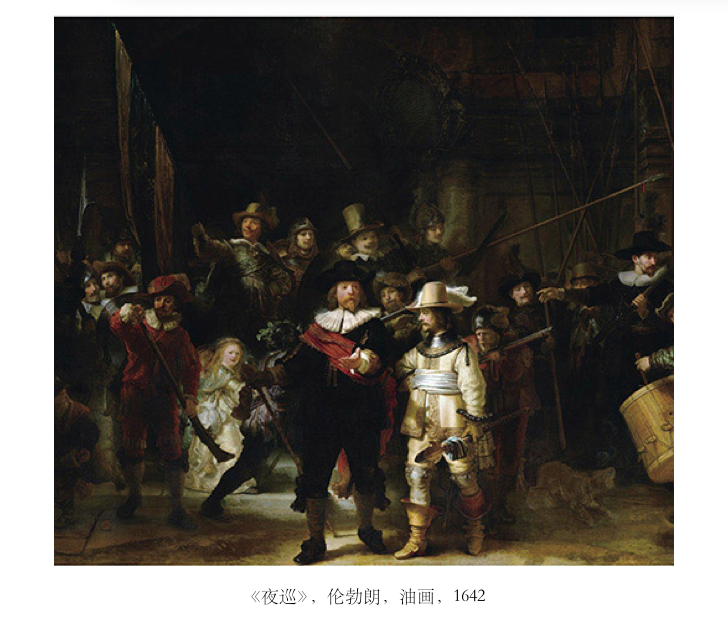

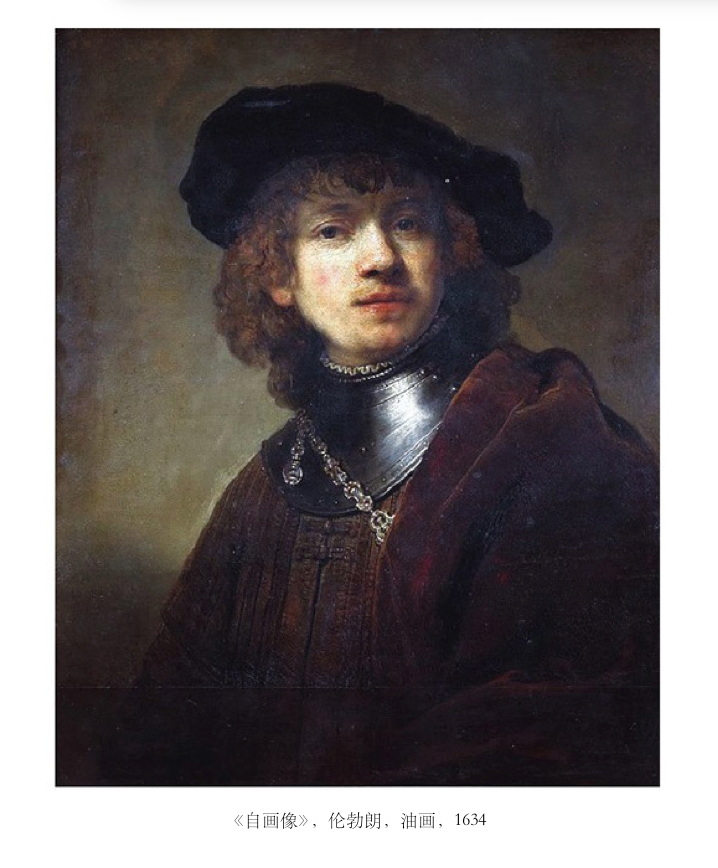

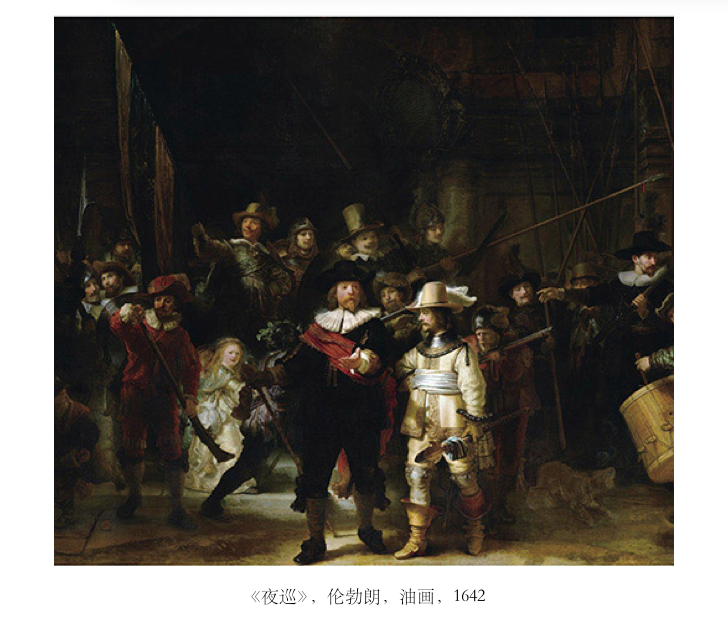

拉斐尔辈所发现阐发的是南欧的民族性,南欧的民族天才,伦勃朗所代表的却是北欧的民族性与民族天才。造成伦勃 朗的伟大的面目的,是表现他的特殊心魂的一种特殊技术:光暗。

他如小说家一般,在未曾提起他书中的英雄之前,先行描写这些英雄所处的环境,因为一个人的灵魂,当它沉浸于日常生活的亲切的景象中时,更易受人了解。

伦勃朗的最大的特点还不只在光的游戏上。有人且说伦勃朗的光的游戏实在是从荷兰的房屋建筑上感应得来的。

强烈的对照能够集中人的注意与兴趣,能够用阴暗来烘托出光明,这原是伟大的文人们和伟大的画家们同样采用的方法。它的功能在于把我们立刻远离现实而沉浸入艺术领域中,在艺术中的一切幻象原是较现实本身含有更丰富的真实性的一种综合。这是法国古典派文学家波 舒 哀( Bossuet)、浪漫派大师雨果们所惯用的手法。这亦是莎士比亚所以能使他的英雄们格外活泼动人的秘密。

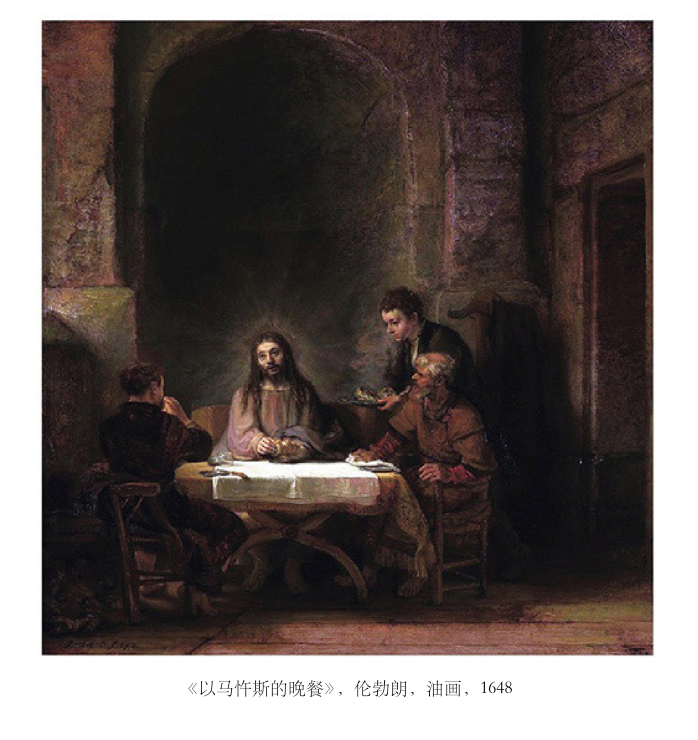

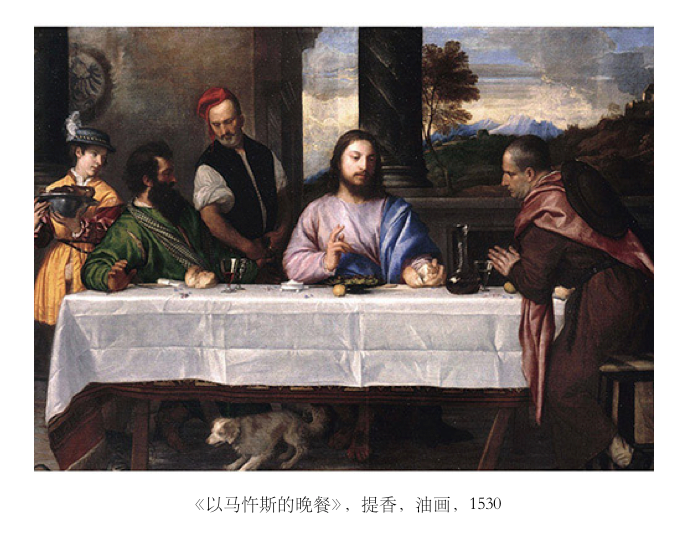

所要解决的问题亦是相同的;艺术家应用姿势与面部的表情,以表达由一件事实在几个人的心魂中所引起的热情。

我们的情绪是由于它的外形、素描、构图的“庄严的和谐”所引起的。而且我们所感到的,更准确地说是一种惊佩,至于故事本身所能唤引的情绪倒是次要的。

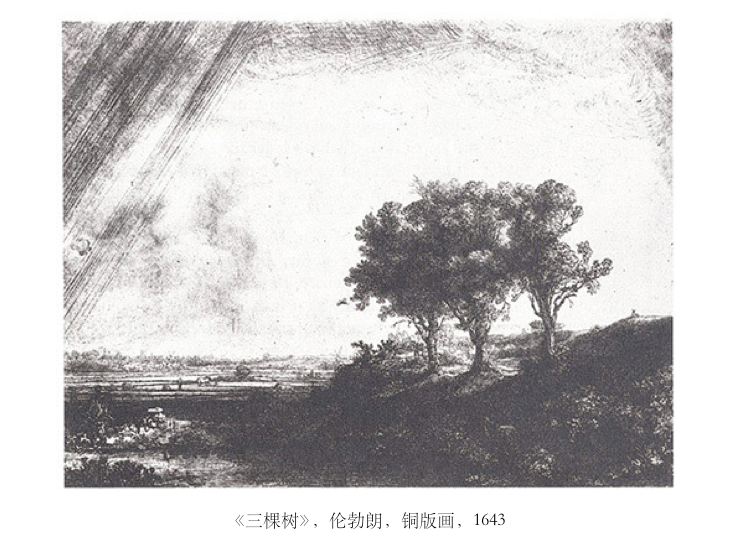

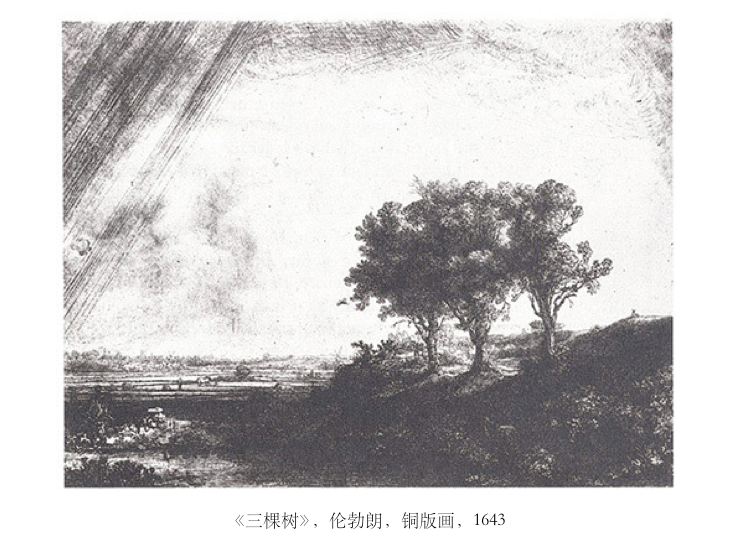

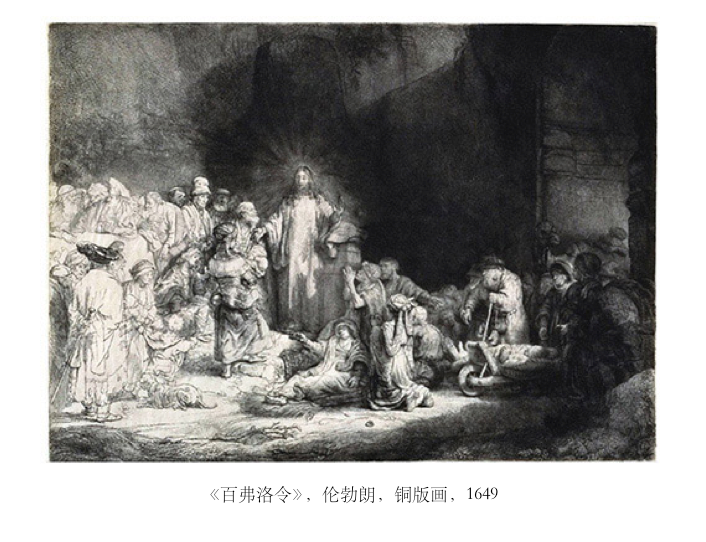

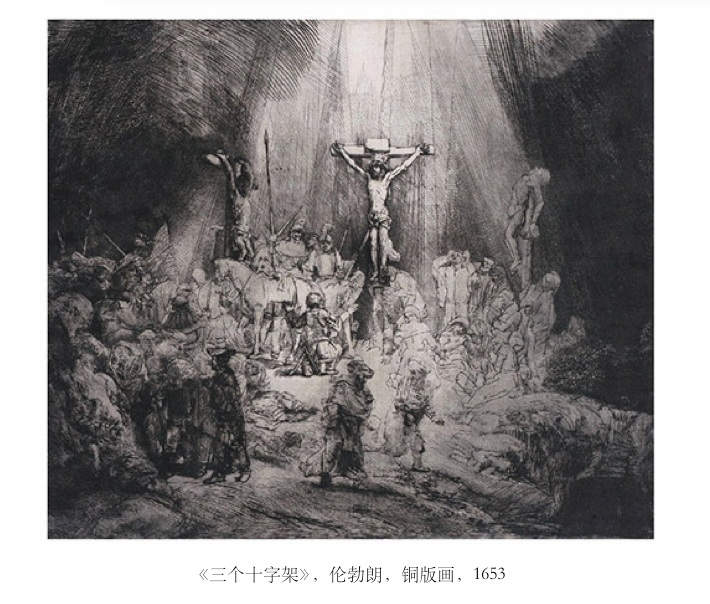

第十四讲 伦勃朗之刻版画

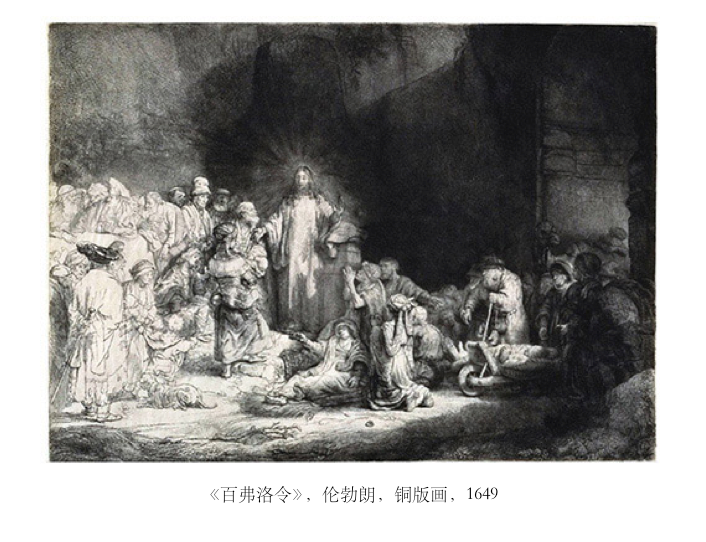

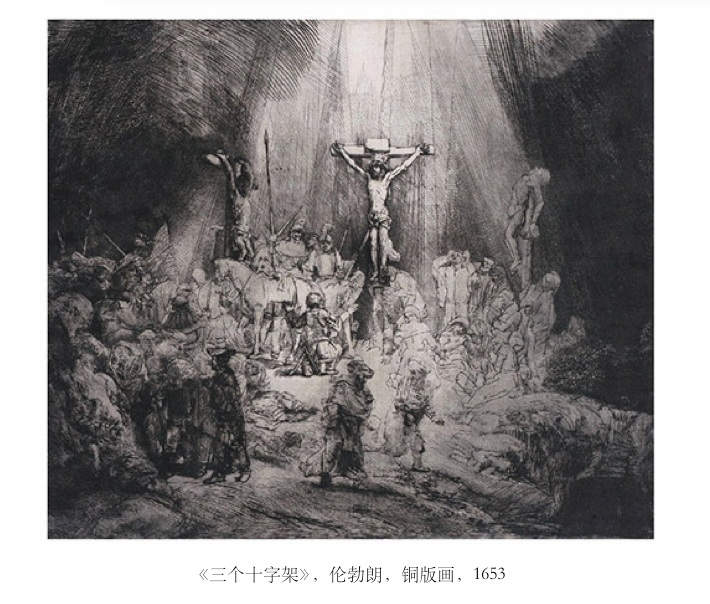

在一切时代最受欢迎的雕版艺术家中,伦勃朗占据了第一位。

黑暗除了要使中心场面格外明显,使对照格外强烈之外更无别的作用,或别的理由。

黑暗的支配,其用意在于使局面具有一种奇特的性格。

但在这表现神奇故事的场合,伦勃朗仍保有他的写实手法。在人物的姿态、容貌,以及一切表达思想情绪的枝节上,都有严格的真实性;而其变化与力强且较他的绘画更进一层。

版画是比绘画更能令人如读书一般读尽一本从未读完的书的全部,在版画中,思想永远是深刻的,言语是准确而有力的。

伦勃朗往往爱在耶稣旁边安插若干富人,轻蔑耶稣而希望他失败的恶徒。这和环绕着他的平民与信徒形成一种精神上的对照。这是强者的虚荣心,是世上地位较高的人对于否认他们的人的憎恨与报复,是对于为平民申诉、为弱者奋斗的人的仇视。

法国十九世纪的大诗人雨果,亦是一个版画家,他亦曾运用黑白的强烈的对照以表现这等场面的伟大性与神秘性。

在伦勃朗全部版画中最完满的当推那幅巨型的《耶稣受审》。

仔细辨别起来,版画的趣味,与速写的趣味颇有相似之处。在此,线条含有最大的综合机能。艺术家在一笔中便慑住了想象力,令人在作品之外,窥到它所忽略的或含蓄的部分。在版画之前,如在速写之前一样,制作的艺术家与鉴赏的观众之间有一种合作的关系。观众可各以个人的幻想去补充艺术家所故意隐晦的区处。因为这种美感是自动的,故更为强烈。

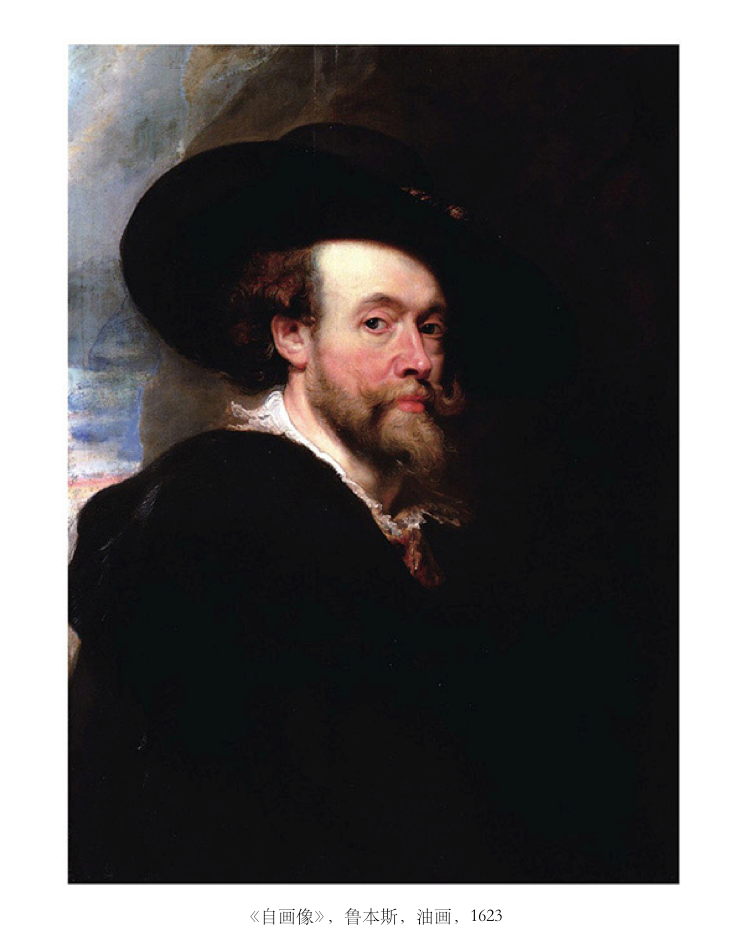

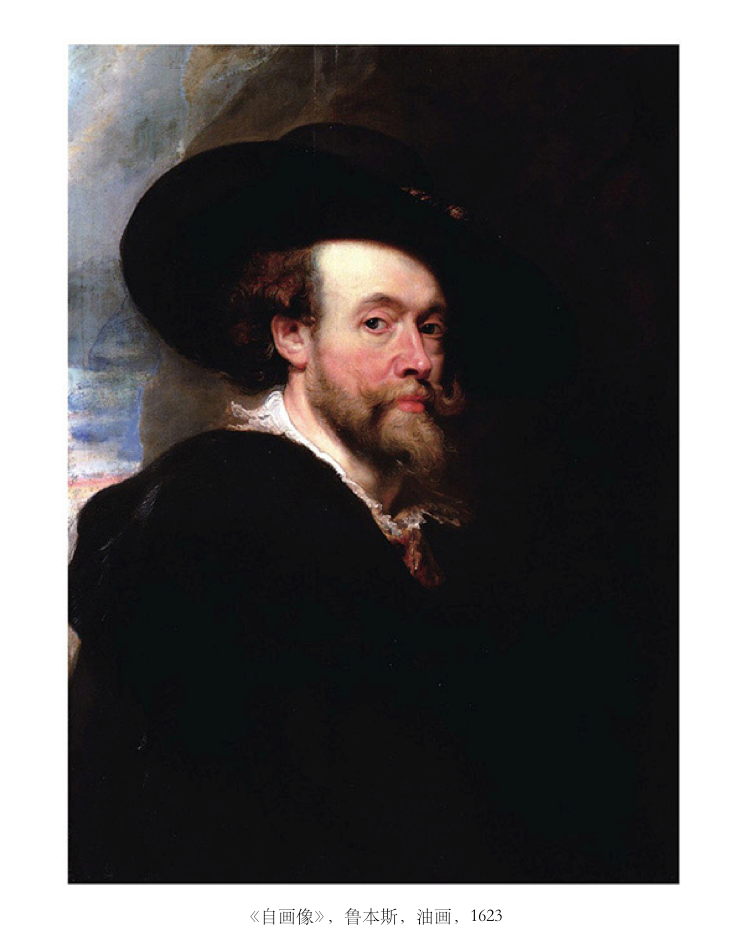

第十五讲 鲁本斯

所谓鲁本斯派与普桑派,这些在当时带有浓厚的争执色彩的名字,现在早被遗忘了。

所谓鲁本斯派与普桑派,这些在当时带有浓厚的争执色彩的名字,现在早被遗忘了。

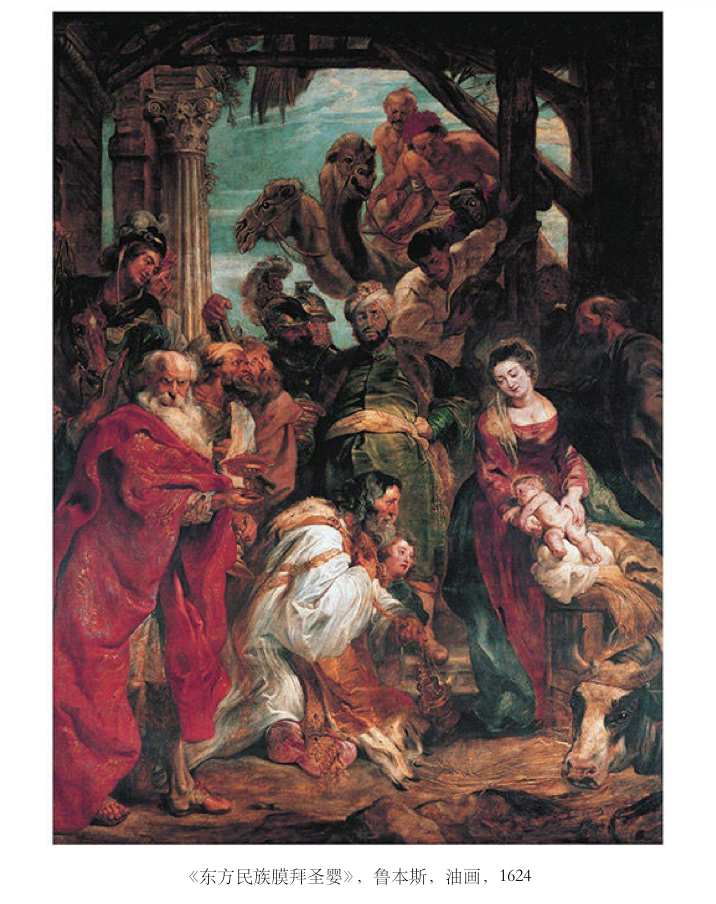

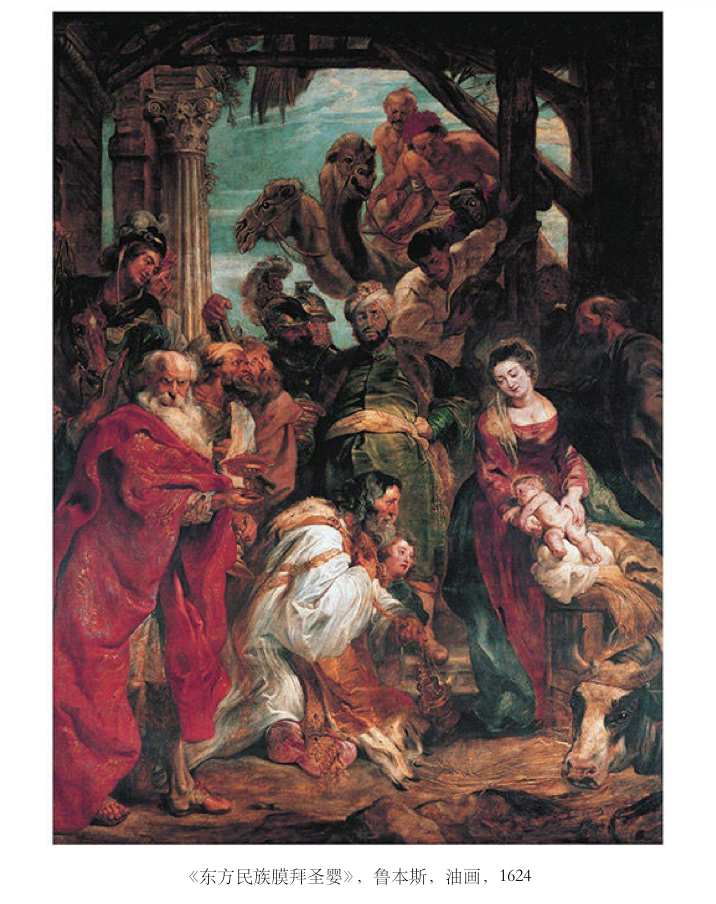

鲁本斯是色彩画家的大宗师。这位佛兰德斯画家,早年游学意大利,醉心威尼斯画派,归国以后,运用他的研究,创出独特的面目:这是承袭威尼斯派画风的艺术家中最优秀的一个天才。

鲁本斯比别人更善运用色彩,而他所获得的结果也较多少艺人为完满。

十八世纪英国画家雷诺兹(Reynolds),在他的游记中,已经把鲁本斯色彩的长处和其他的绘画上的品质,辨别得颇为明白。他说他的色彩显得超出一切,而其他的只是平常。即是上文所提及的华托、格勒兹、德拉克洛瓦等诸画家都研究他的色彩,却丝毫没有谈起他的素描。

一幅鲁本斯的作品, 首先令人注意到的是他永远在英雄的情调上去了解一个题材。情操、姿态、生命的一切表显,不论在体格上或精神上,都超越普通的节度。男人、女子都较实在的人体为大; 四肢也更坚实茁壮。

鲁本斯所最令人注意的便是这一点。但如果我们承认这种风格,那么我们应当说它和以真实与自然为重的作品,同样具有美。而且,这情形不独于绘画为然,即在诗歌上亦然如此。

他的一幅画,对于他永远 是史诗中的断片,一幕伟大的景色,庄严的场面,富丽的色彩使全画发出炫目的光辉。

现藏比京布鲁塞尔美术馆的《卡尔凡山》。 这是一六三六年,在作者生平最得意的一个时期内所绘的。那时,他已什么也不用学习,他的艺术已到了登峰造极的境界。

鲁本斯所最令人注意的便是这一点。 但如果我们承认这种风格,那么我们应当说它和以真实与自然为重的作品,同样具有美。而且,这情形不独于绘画为然, 即在诗歌上亦然如此。

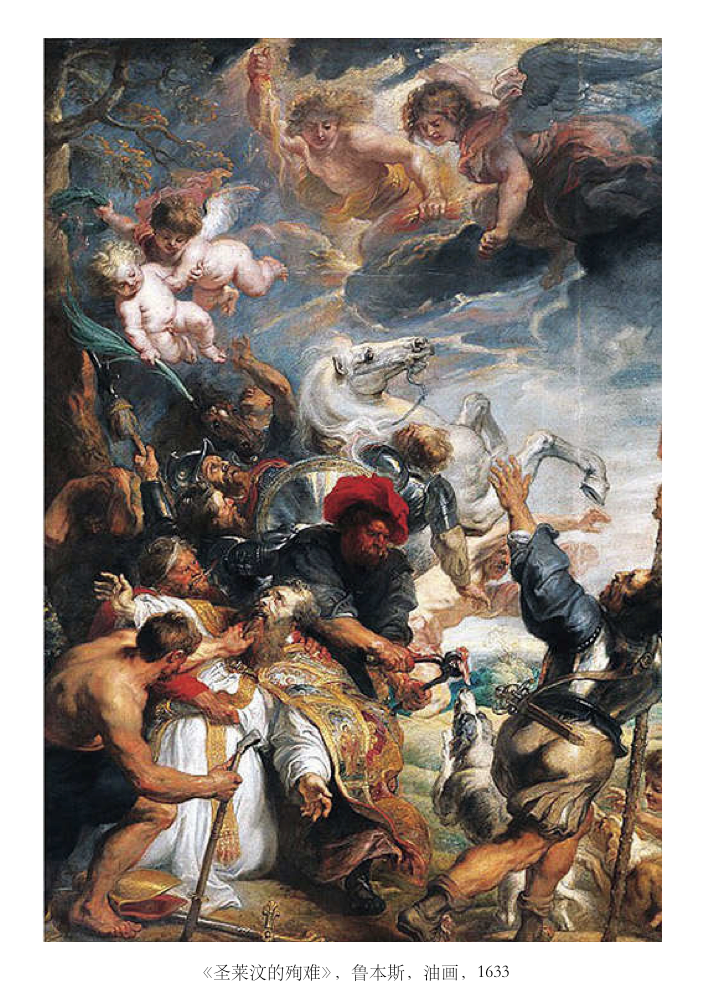

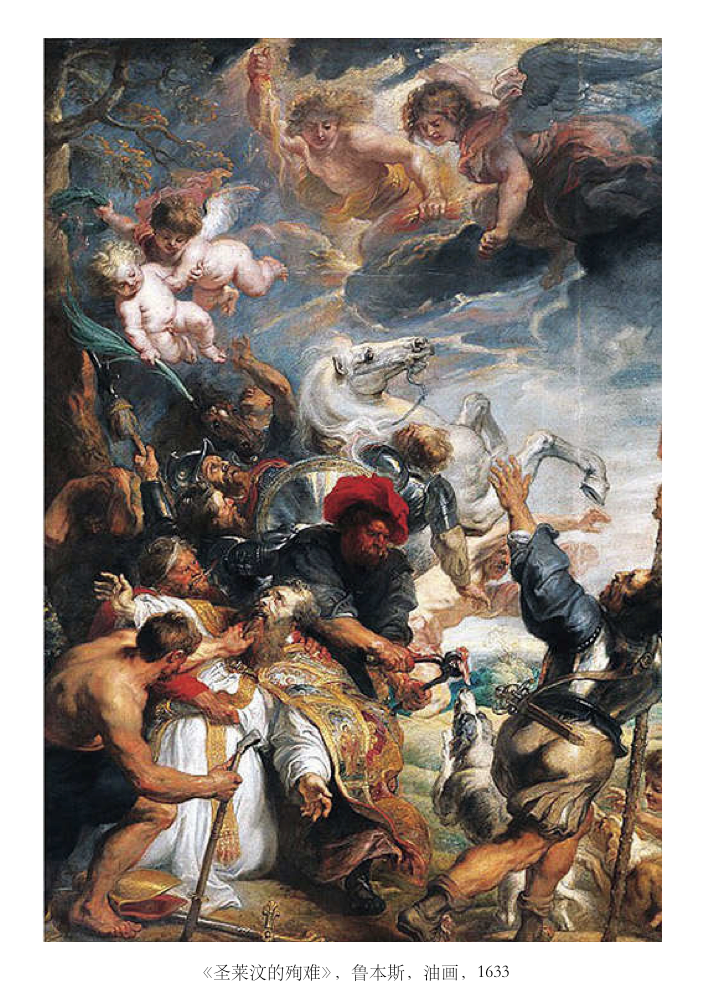

鲁本斯正和高乃依同时,他的《卡尔凡山》与《圣莱汶的殉难》亦是在一六三六年与高乃依的悲剧《熙德》(Cid)同时产生的作品。

他的颜色的种类是很少的,他的全部艺术只在于运用色彩的巧妙的方法上。

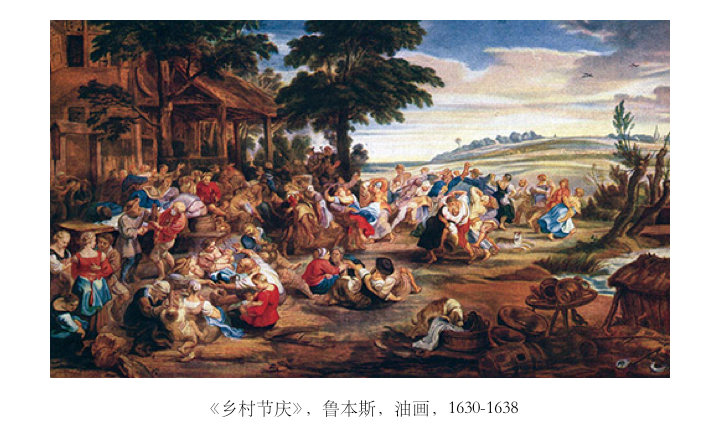

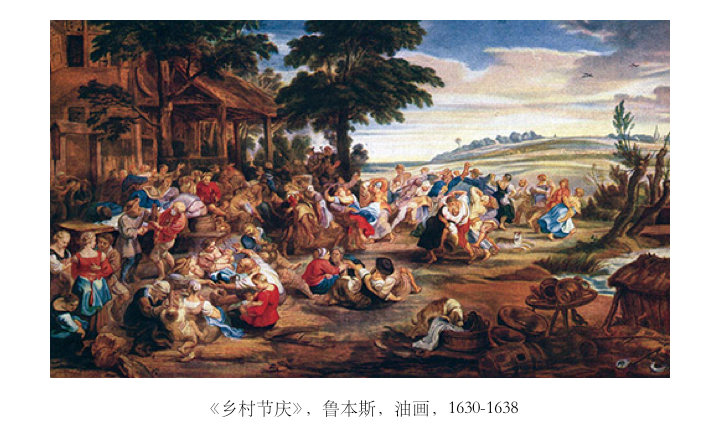

因为他的气质迫使他在一切题材中发挥热狂,故他的热色几乎永远成为他的作品中的主要基调。以上所述的《亨利四世起程赴战场》《圣母像》《乡村节庆》诸作都是明证。当主题不包含热色时,便在背景上敷陈热色。在《四哲人》《舒紫纳》《凯瑟琳》诸作中,便是由布帛的红色使全画具有欢悦的情调。

法国人是缺乏史诗意识的。法国史上没有《伊利亚特》,没有《失乐园》,也没有《神曲》。高乃依只是一个例外,雨果及其浪漫派也被目为错误。真正的法国作家是拉伯雷(Rabelais),是莫里哀,是伏尔泰。

他的表达情操是有公式的,他的肖像是缺乏个性的。法国的王后、圣母、殉难的圣女都是同样华贵的类型:像这样的作品就难免超脱平凡与庸俗了。

他的长处在于色感的敏锐,在于构图的明白单纯,在于线条的富有表现力。但他没有表达真实情操的艺术手腕。他不能以个性极强、观察准确的姿态来抓握对象的心理与情绪。

其他:

世界美术名作二十讲(1)(第一讲~第八讲)

世界美术名作二十讲(3)(第十六讲~第二十讲)

26 Aug 2017

七月底开始每晚睡前一个小时开始阅读,历时两周,在八月初终于读完了《世界美术名作二十讲》。书中覆盖了约二十个文艺复兴时期的画家,既有介绍他们各自的背景、名作,也暗含了作者对他们的评价和其所代表的画派。就每篇文章的结构而言,除了文章的句子都是以“短句”为主之外,首尾段分别起着概括和总结主旨,使其变得鲜明,而且段与段之间也环环相扣。因此,与其说是演讲稿,不如说是科普性的短篇集更为恰当。

我在短评中写道:“After two weeks of reading, I finally finished this book. This is a wonderful introduction to western art history.”和“一本简约不简单的西方艺术史的入门书籍,它包揽了文艺复兴时期的各地名画家们(弗洛伦萨+威尼斯+法国+英国)。先介绍画家背景,再到名画细致的描写,最后小结画派的属性。在ku上借阅时,有不足之处1.批注字体小且颜色太浅 2.插图是黑白的。”

读书笔记如下:

第一讲 乔托与阿西西的圣方济各

在描写历史或传说的绘画中,第一要选择能够归纳全部故事的时间。一幅历史画应该由我们去细心组织。画家应当把衬托事实使其愈益显明的小部分捜罗完备;更当把一幅画的题材,含蓄在表明一件事实的一举手一投足的那一分钟内。

如果要一幅画能够感动我们,那么还得要有准确而特殊的动作,因为动作是显示画中人物的内心境界的。

乔托全部作品,都具有单纯而严肃的美。这种美与其他的美一样,是一种和谐:是艺术的内容与外形的和谐;是传说的天真可爱,与画家的无猜及朴素的和谐;是情操与姿势及动作的和谐;是艺术品与真理的和谐;是构图、素描与合乎壁画的宽大的手法及取材的严肃的和谐。

现代美术史家贝伦森(Berenson)曾谓:“绘画之有热情的流露、生命的自白与神明之皈依者,自乔托始。”

实在,这热情的流露、生命的自白与神明之皈依,就是文艺复兴绘画所共有的精神。那么,乔托之被视为文艺复兴之先驱与翡冷翠画派之始祖,无论从精神言或形式言,都是精当不过的评语了。

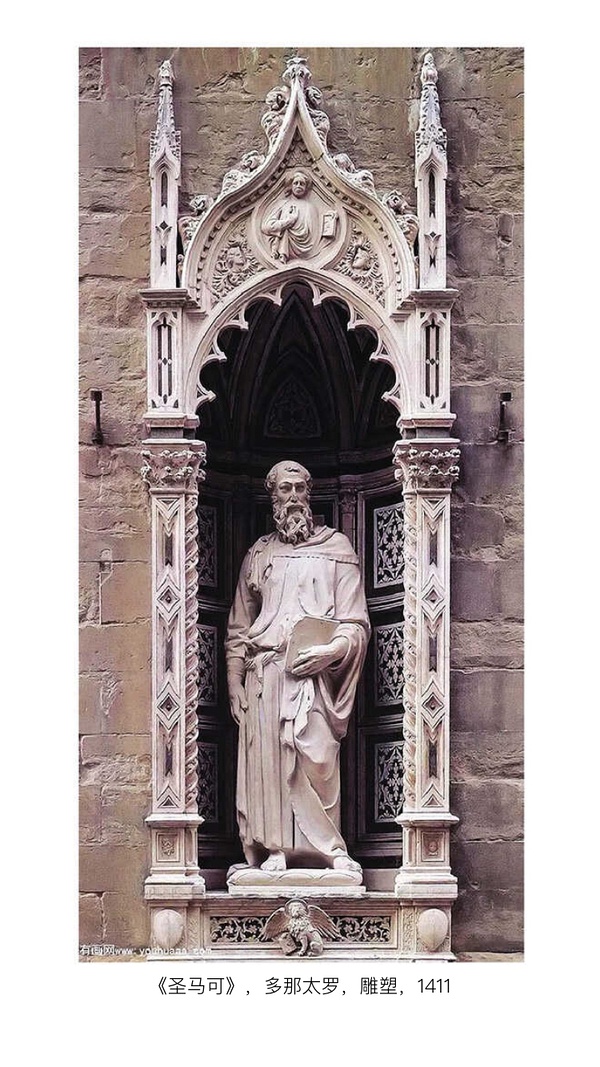

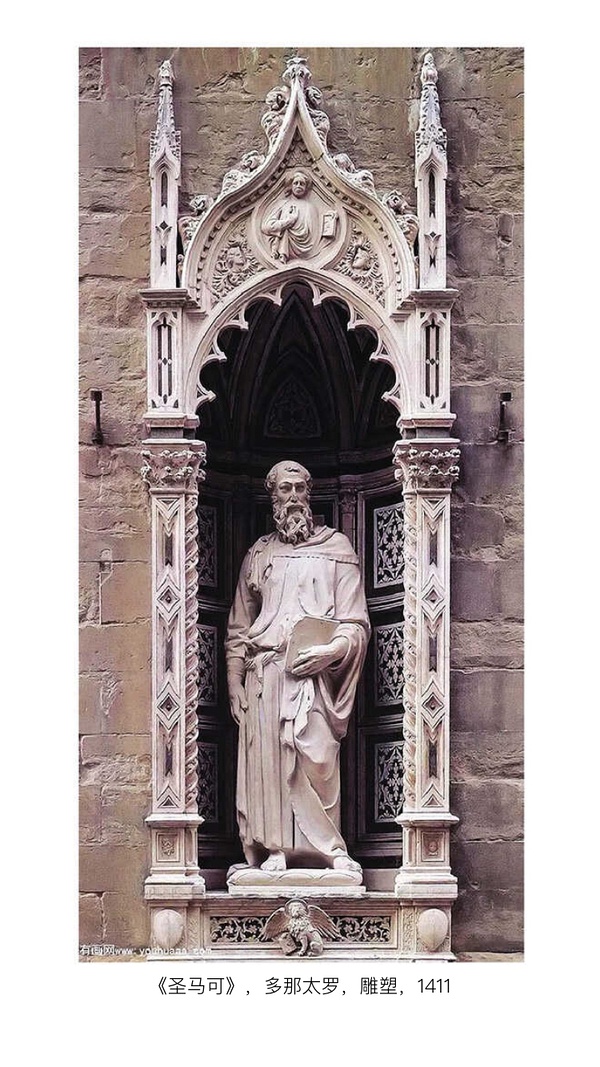

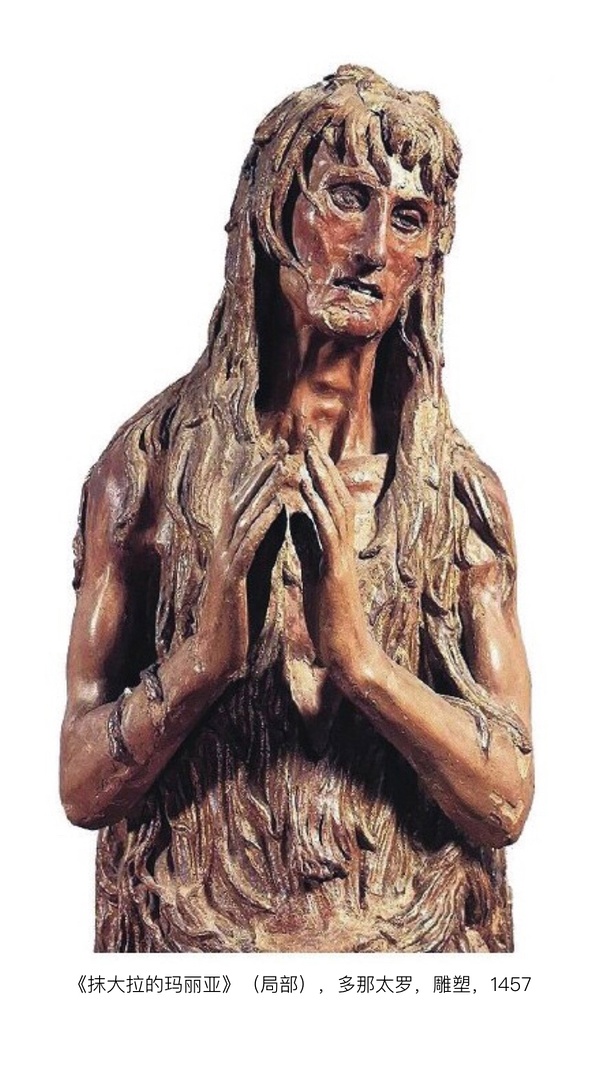

第二讲 多那太罗之雕塑

雕刻家们已经从希腊作品中学得了秘诀:衣褶必须随着身体的动作而转折。

为圣徒造像而用真人做模型,才是雕塑史上的新纪元啊!多那太罗已和传统决绝而标着革命旗帜了。

《袓孔》是一个在思索、痛苦、感动的人。

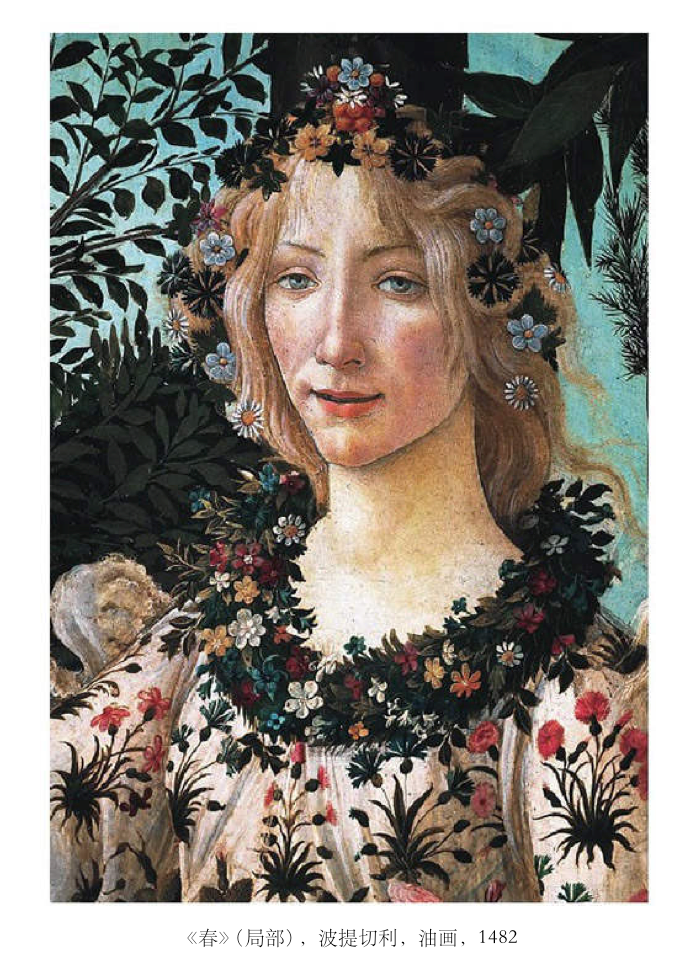

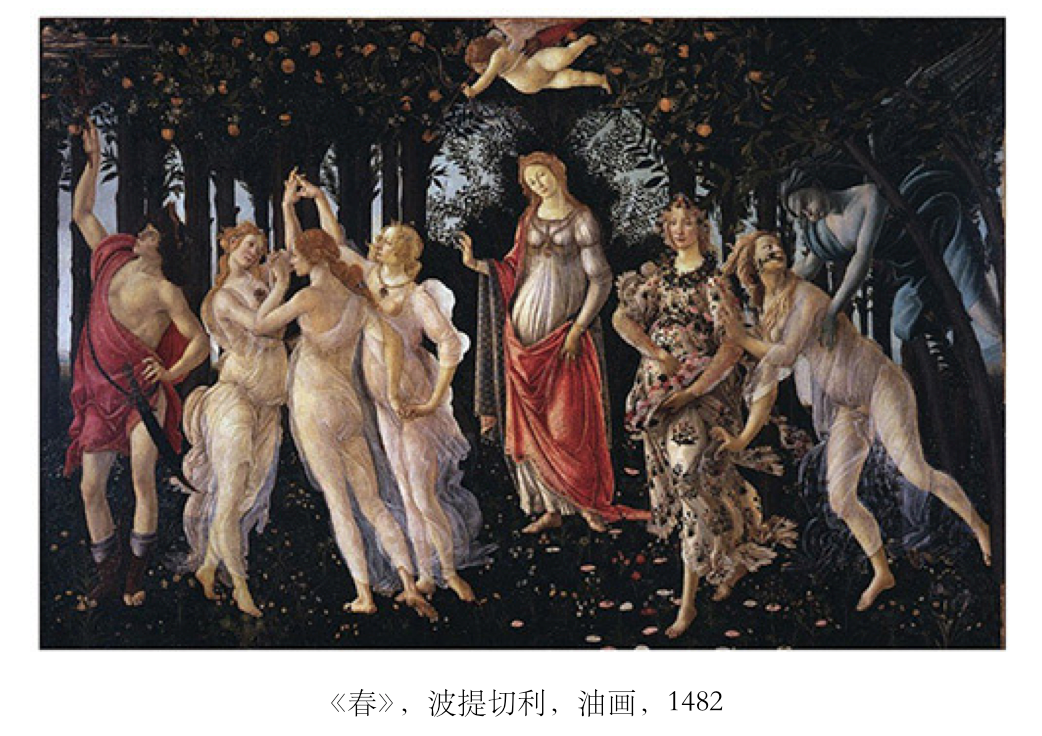

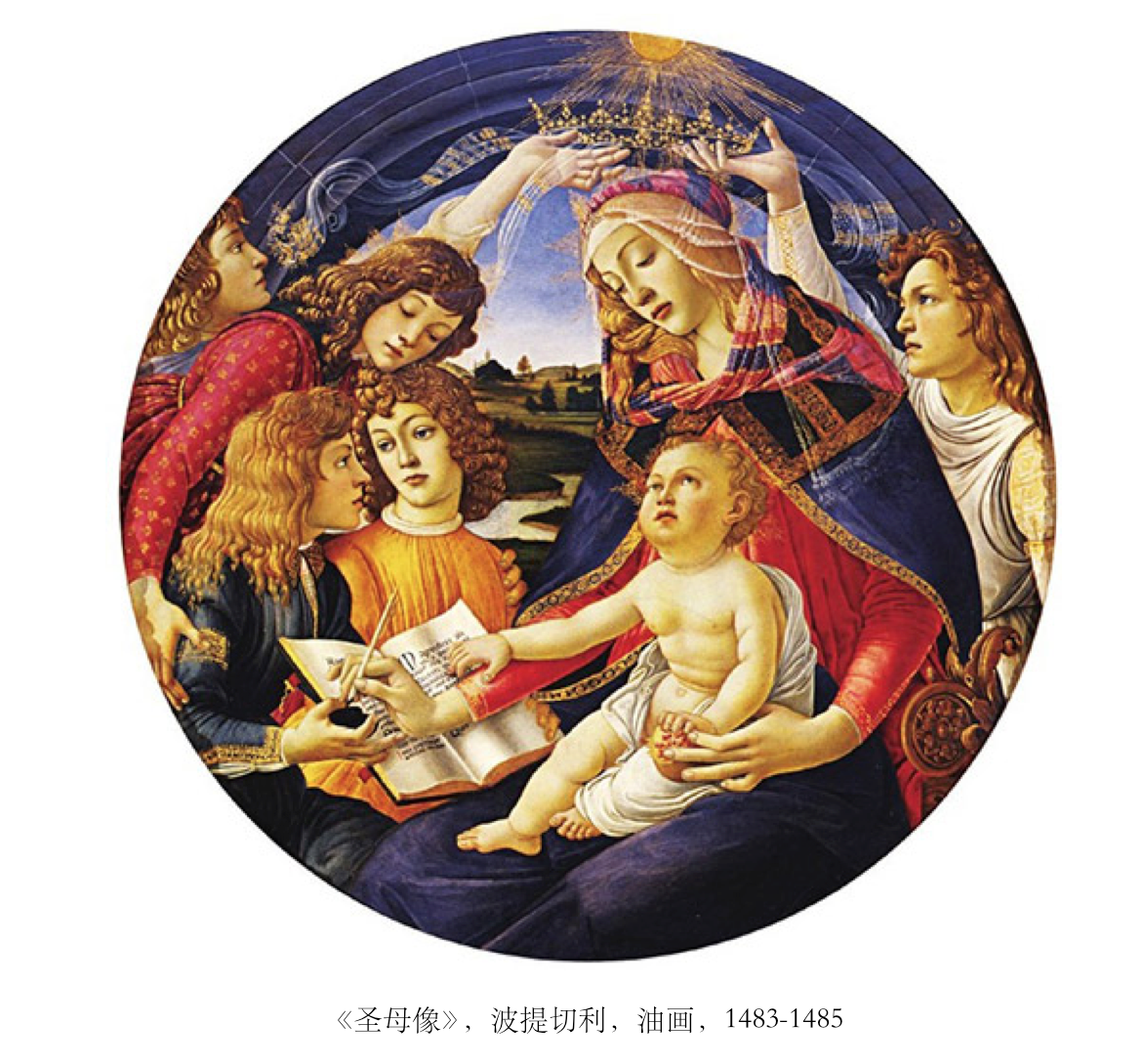

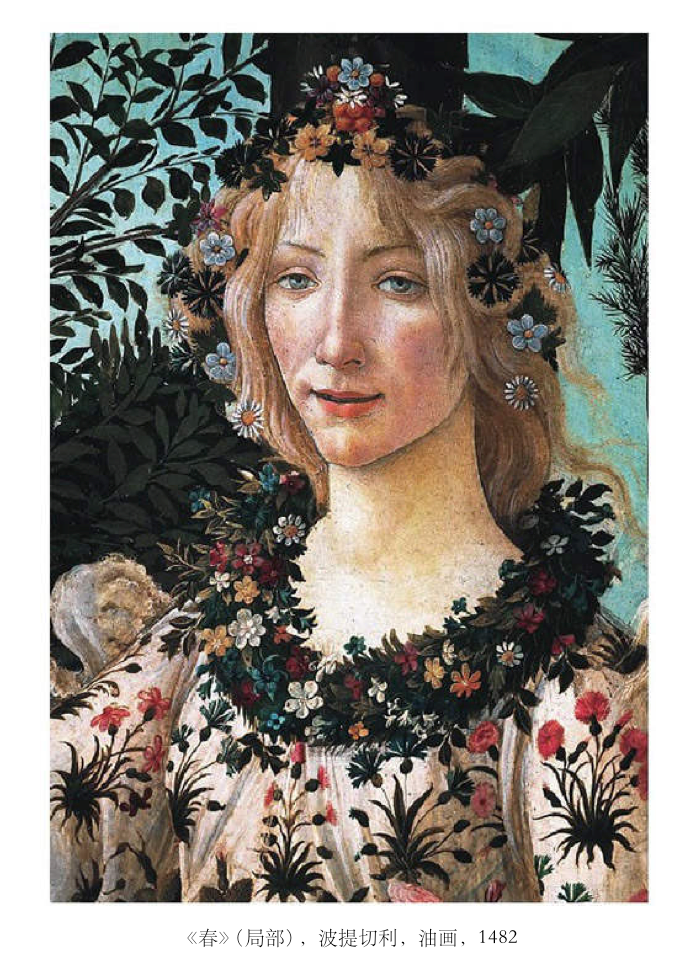

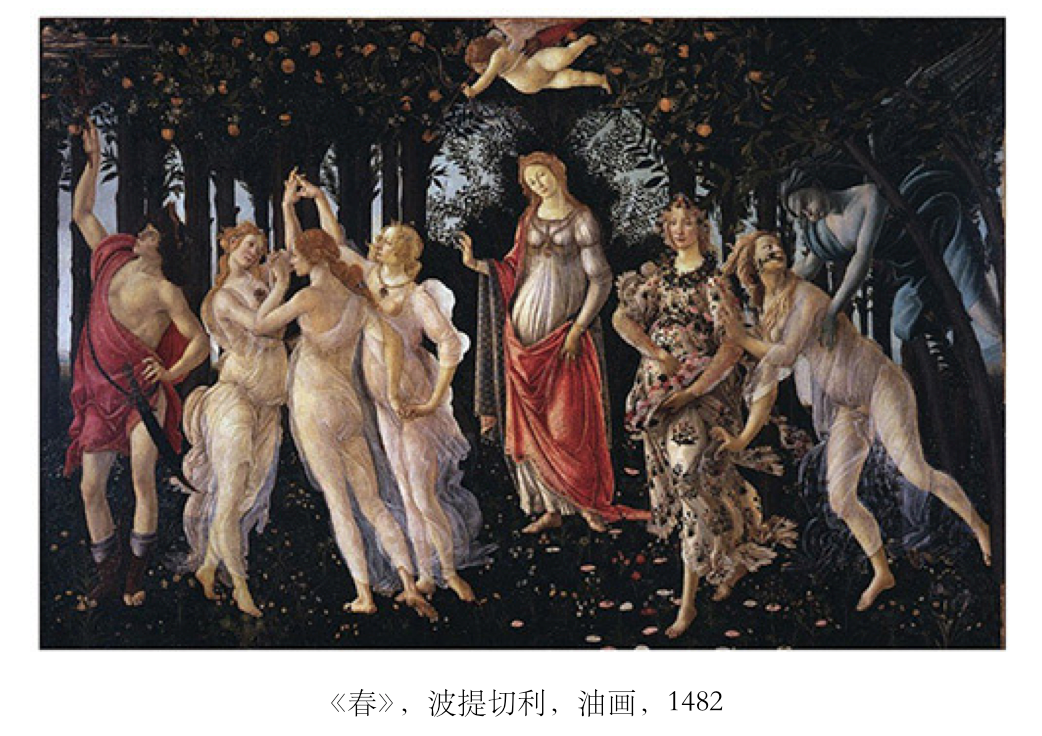

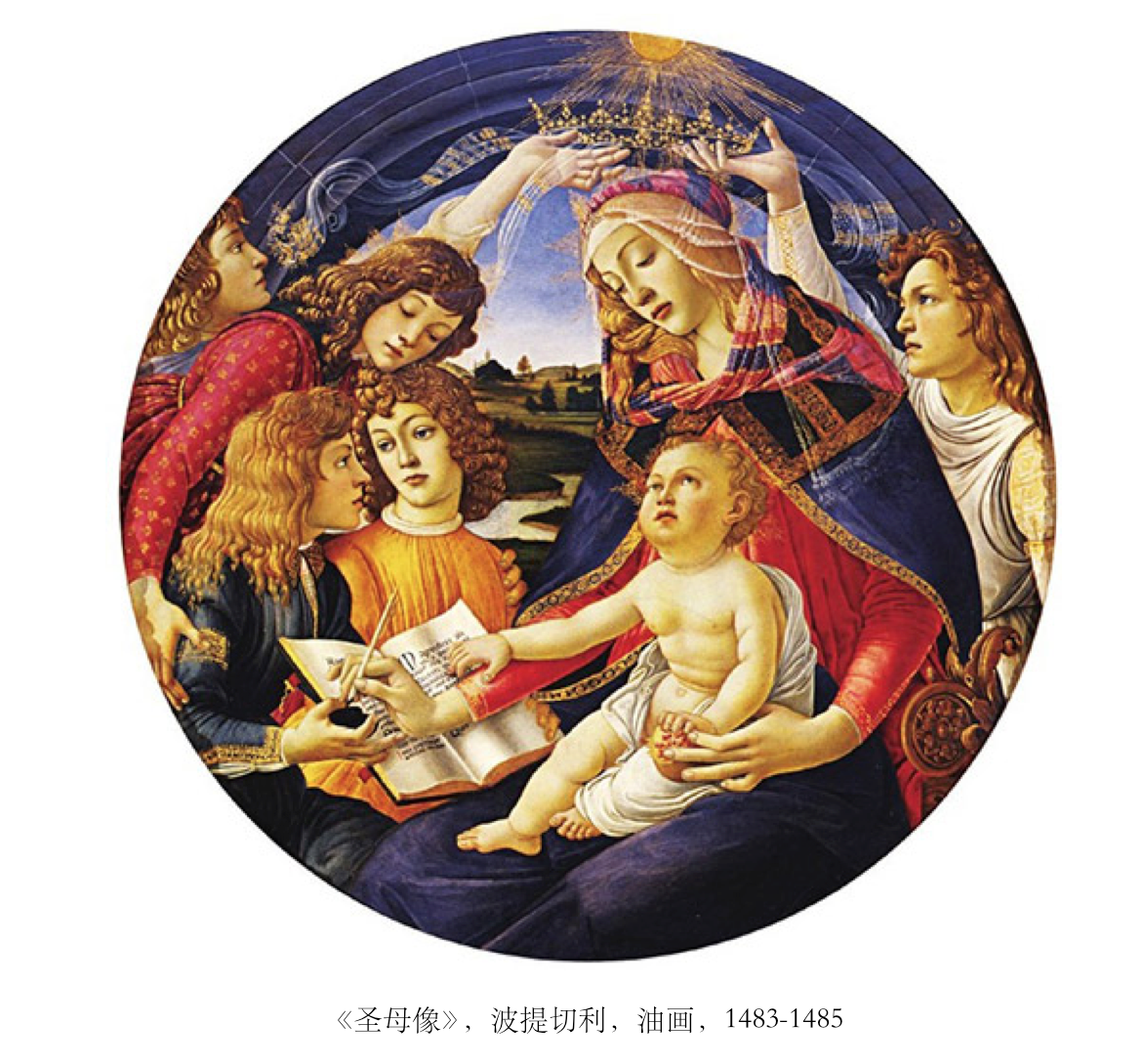

第三讲 波提切利之妩媚

怀古与复古的精神既如是充分地表现了,而追求真理、提倡理智的科学也毫不落后:这原来是文艺复兴期的两大干流,即崇拜古代与探索真理。

波氏在这副优美的面貌上的成功,并不是特殊的施色,而是纯熟的素描与巧妙的线条。女神的眼睛、微笑,以至她的姿态、步履、鲜花,都是由线条表现的。

圣母是耶稣的母亲,也是神的母亲。她的儿子注定须受人间最惨酷的极刑。耶稣是儿子,也是神,他知道自己未来的运命。因此,这个圣母与耶稣的题目,永远给予艺术家以最崇高最悲苦的情操:慈爱、痛苦、尊严、牺牲、忍受,交错地混合在一起。

在《维纳斯之诞生》中,女神的长发在微风中飘拂,天使的衣裙在空中飞舞,而涟波荡漾,更完成了全画的和谐,这已是全靠音的建筑来构成的交响乐情调,是触觉的、动的艺术,在我们的心灵上引起陶醉的快感。

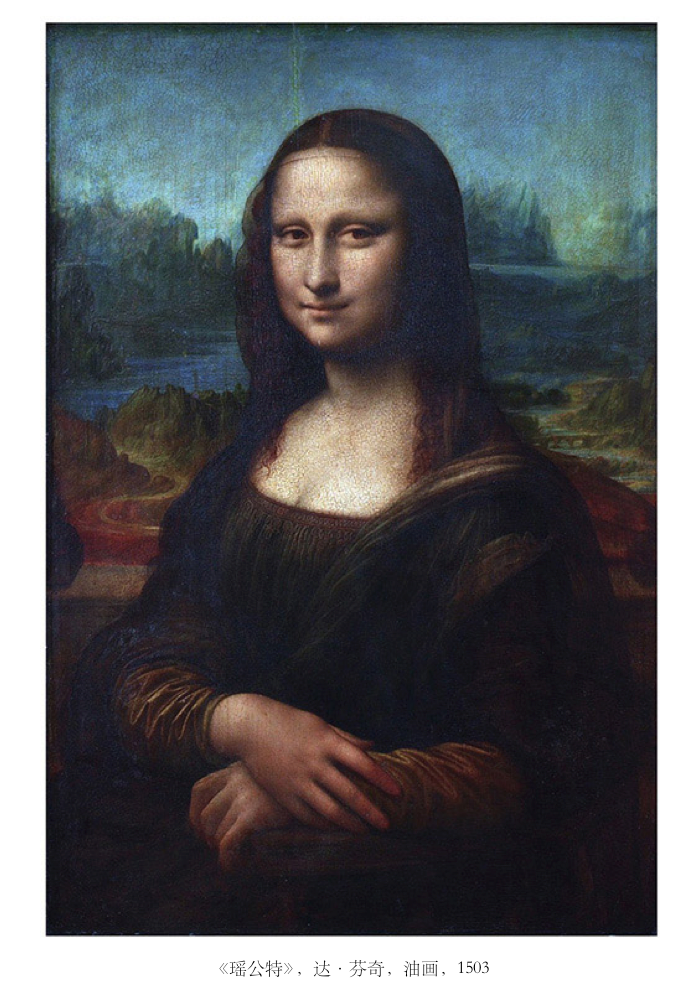

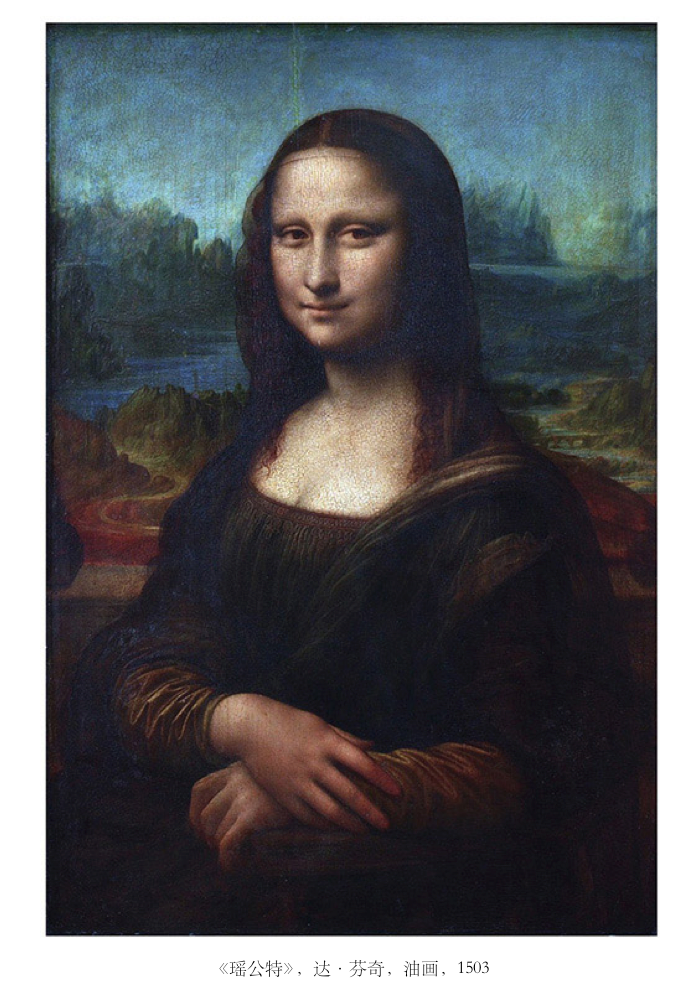

第四讲 莱奥纳多·达·芬奇(上)——《瑶公特》与《最后之晚餐》

《瑶公特》这幅画的声名、荣誉及其普遍性,几乎把达·芬奇的其他的杰作都掩蔽了。画中的主人公原是翡冷翠人焦孔多(Francesco del Giocondo)的妻子蒙娜·丽莎(Mona Lisa)。“瑶公特”则是意大利文艺复兴期诗人阿里奥斯托(Ariosto,1474—1533)所作的短篇故事中的主人翁的名字,不知由于怎样的因缘,这名字会变成达·芬奇名画的俗称。

莱奥纳多·达·芬奇是发现真切的肉感与皮肤的颤动的第一人。在他之前,画家只注意脸部的轮廓,这可以由达·芬奇与波提切利或吉兰达约等的比较研究而断定。达·芬奇的轮廓是浮动的,沐浴在雾雰似的空气中,他只有体积;波提切利的轮廓则是以果敢有力的笔致标明的,体积只是略加勾勒罢了。

至于在表情上最占重要的眼睛,那是一对没有瞳子的全无光彩的眼睛。

在人像中,手是很重要的部分,它们能够表露性格。

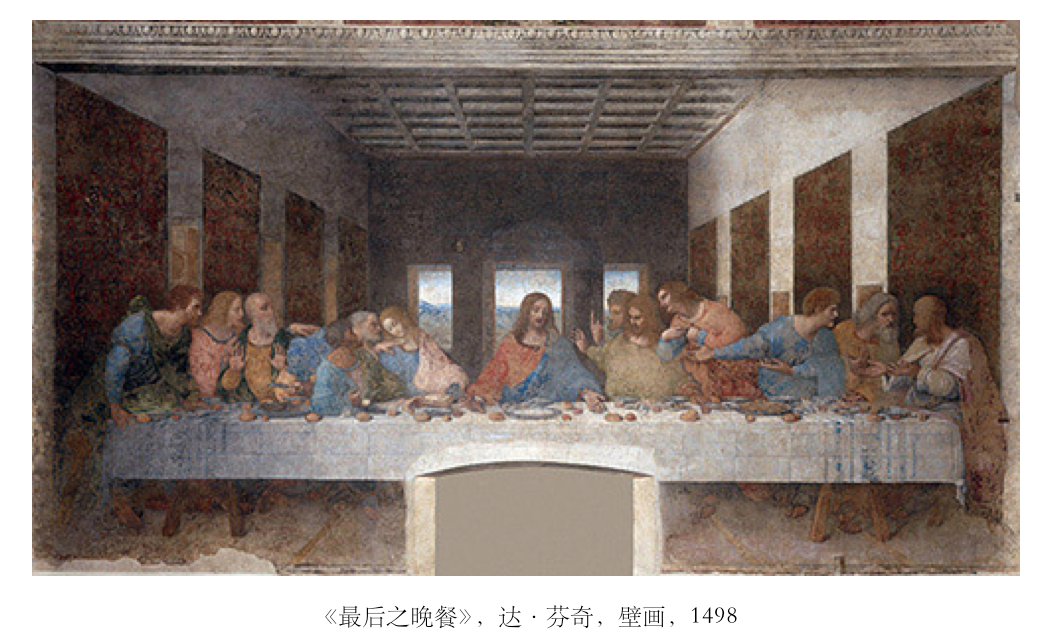

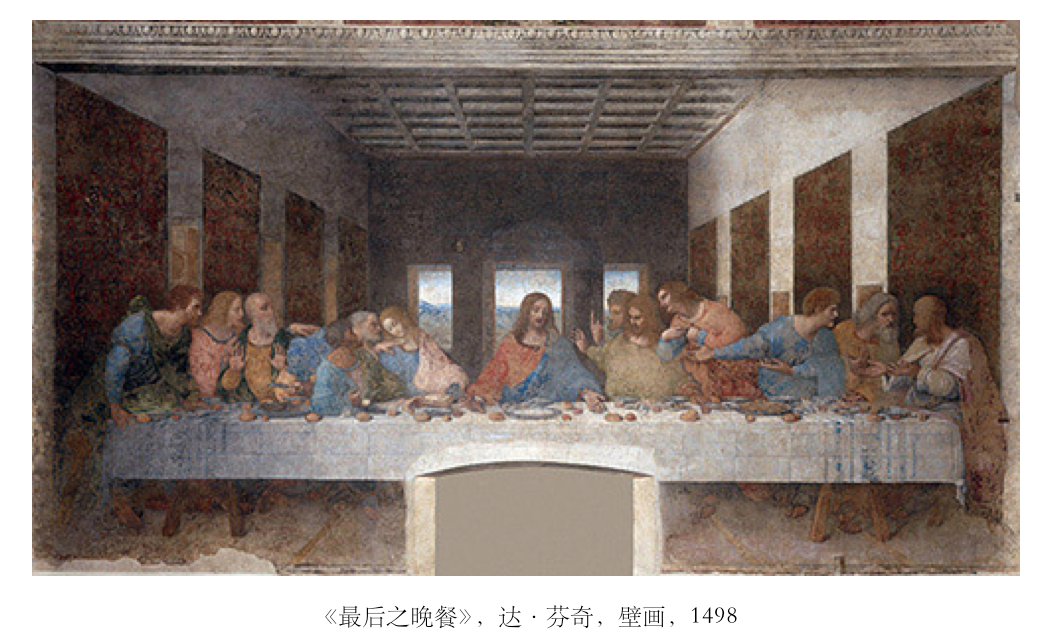

《最后之晚餐》是和《瑶公特》同样著名的杰作。这幅壁画宽八公尺半,高四公尺三寸,现存意大利米兰(Milan)城圣马利亚大寺的食堂中。制作时期约在一四九九年前后。

壁画完成不久,寺院中因为要在食堂与厨房中间开一扇门,就把画中耶稣及其他的三个使徒的脚截去了。以后曾有画家把这几双脚重画过两次,可都是“佛头着粪”,不高妙得很。等到拿破仑攻入意大利的时光,又把这食堂做了马厩,兵士们更向使徒们的头部掷石为戏。

这敏捷的手段,却是为壁画的素材所必需的。

在技术方面,表现这幕情景有很大的困难。一般虔诚的教徒热望看到全部人物。乔托把他们画成有的是背影有的是正面,因为他更注意于当时的实地情景。安吉利科则画了几个侧影。而犹大,那个在耶稣以外的第一个主角,大半都画成独立的人物,站在很显著的地位。

莱奥纳多的构图则大异于是。他好像写古典剧一般把许多小枝节省略了。

读者只要懂得故事的精神,再去体验画家的手腕,从各个人物的脸上看出各个人物的心事。他们的姿态举止更与全部人物形成对称或排比。 这种研究之于艺术家的修养,尤其是在心理表现与组织技能方面,实有无穷的裨益。

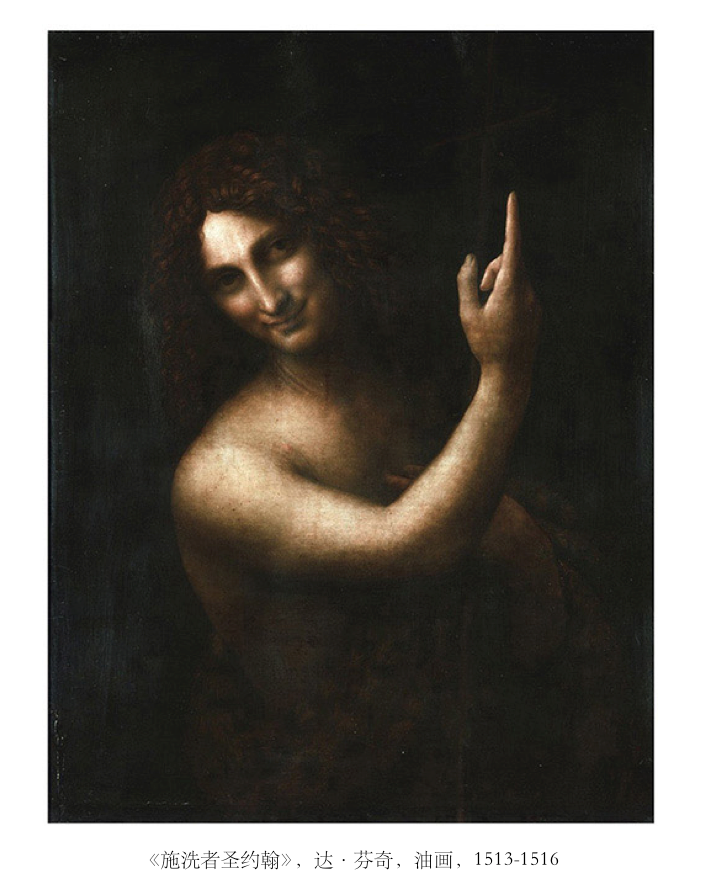

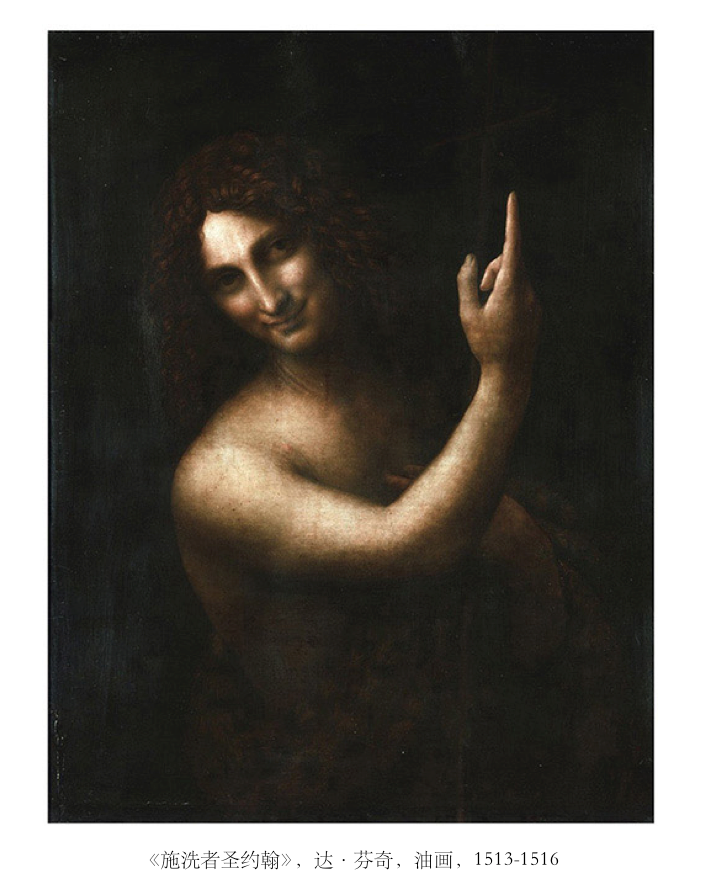

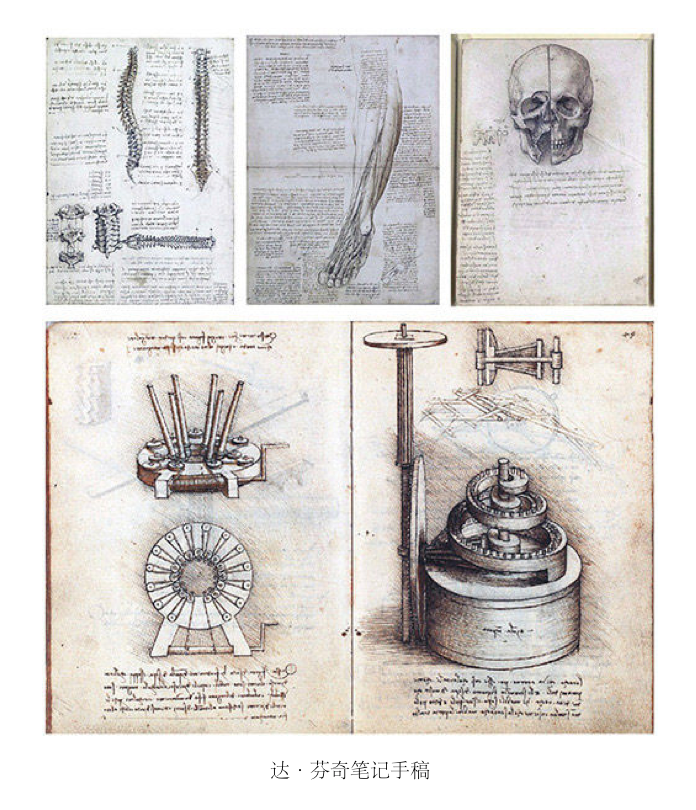

第五讲 莱奥纳多·达·芬奇(下)人品与学问

法国十六世纪有一个大文学家,叫做拉伯雷(Francois Rabelais),在他的名著《伽尔刚蒂亚与邦太葛吕哀》(Gargantua et Pantagruel,又译《巨人传》)。

卢梭的《爱弥儿》;在二十世纪,亦有罗曼·罗兰的《约翰·克利斯朵夫》的典型的表现。

芬奇相信美的目标、美的终极就在“美”本身。

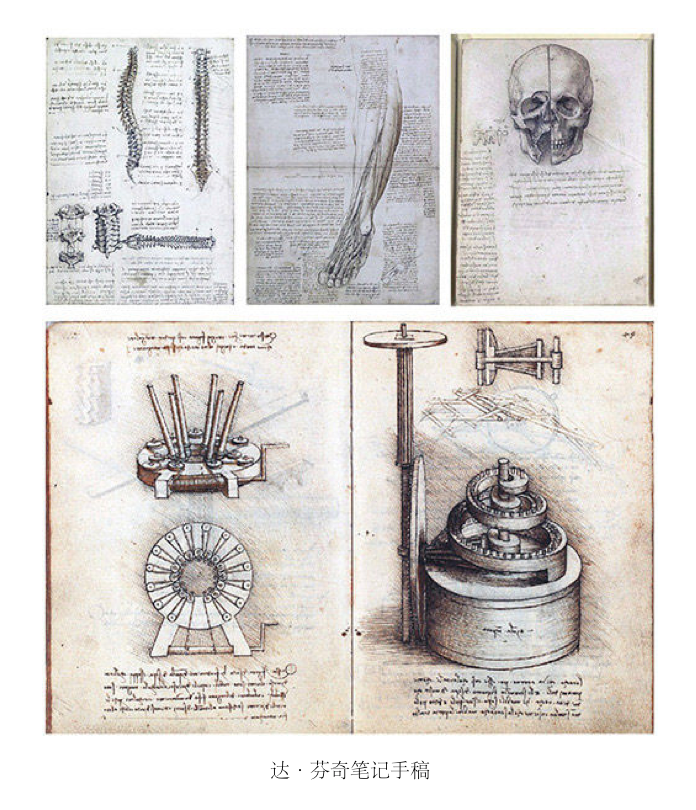

《绘画论》即是其中最著名的一部。全书共分十九章,包括远近、透视、素描、模塑、解剖,以及当时艺术上的全部问题。这本书对于我们有两重意味:第一教我们明了绘画上的许多实际问题,第二使我们懂得芬奇对于艺术的观念。

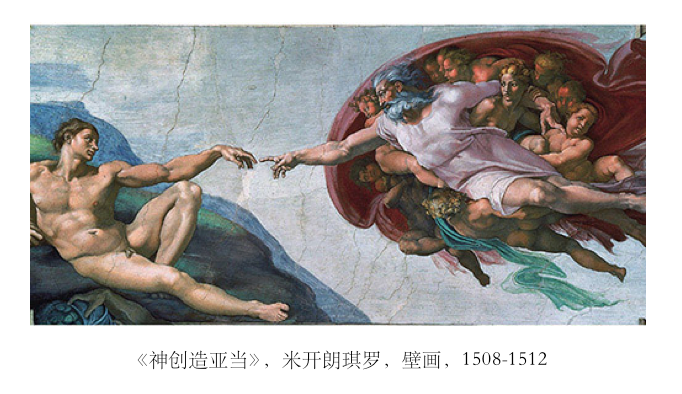

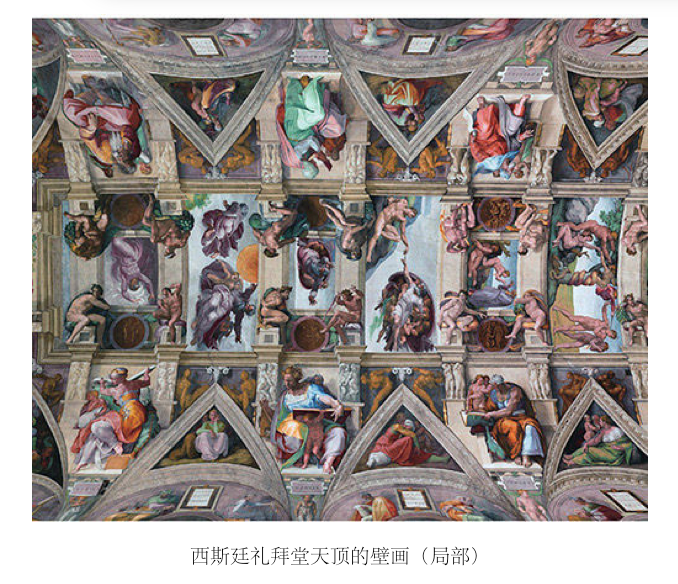

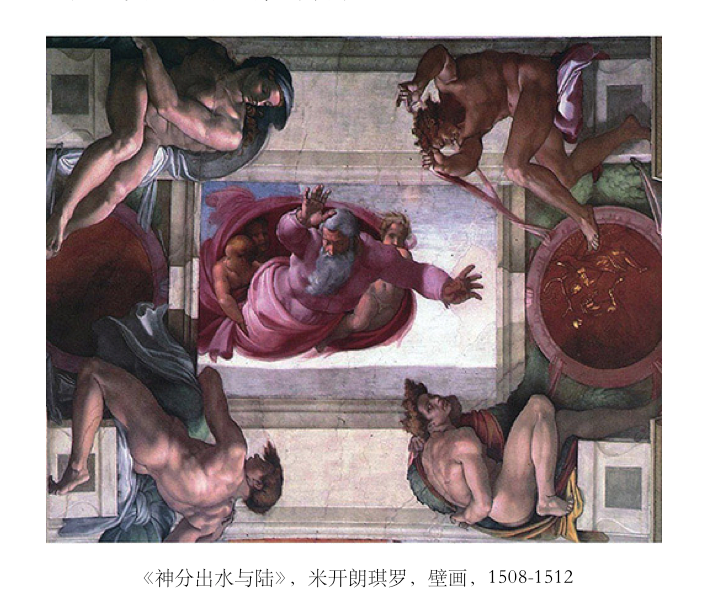

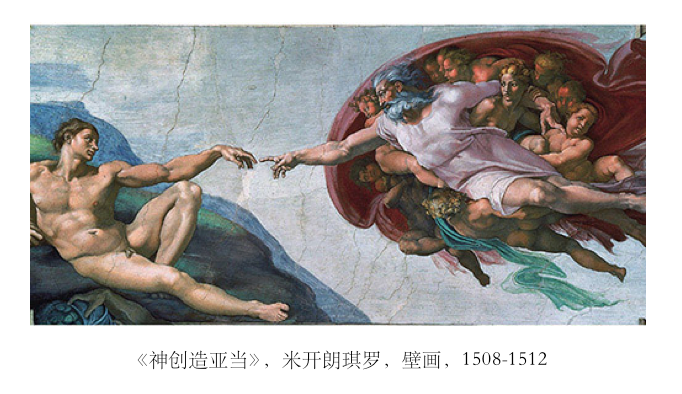

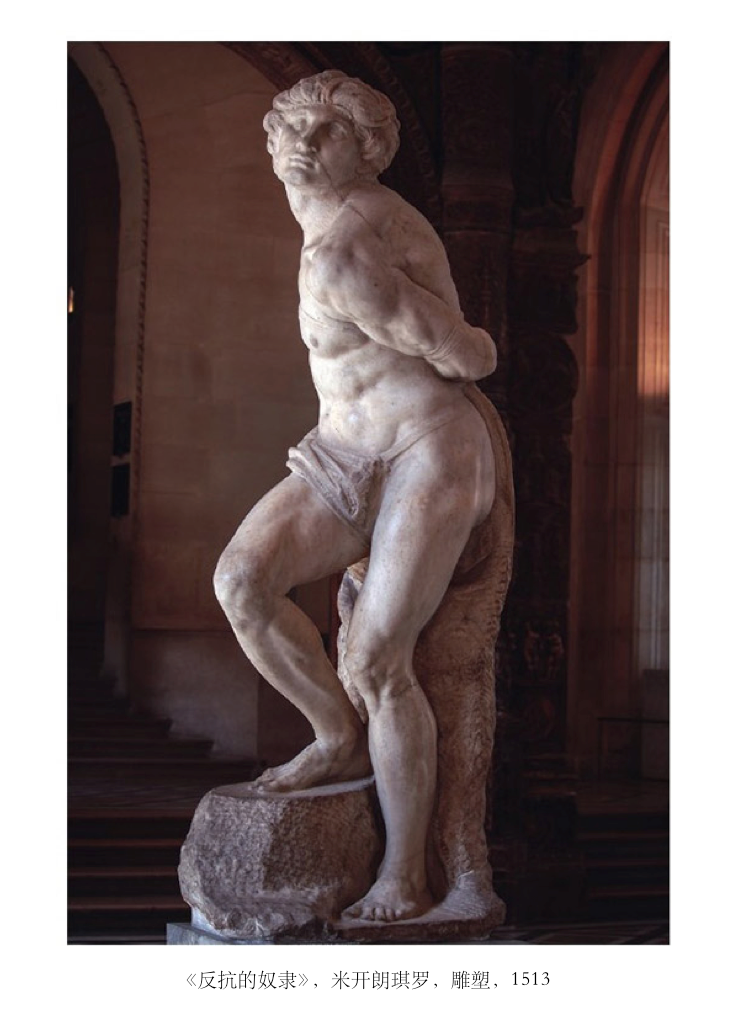

第六讲 米开朗琪罗(上)——西斯廷礼拜堂

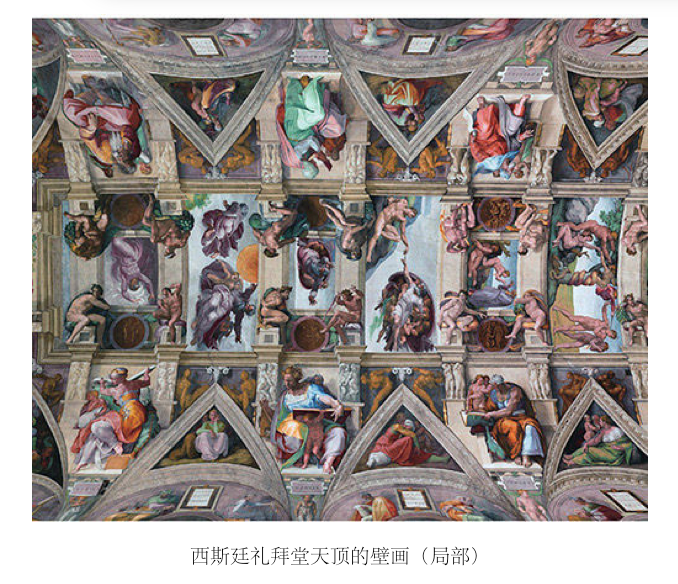

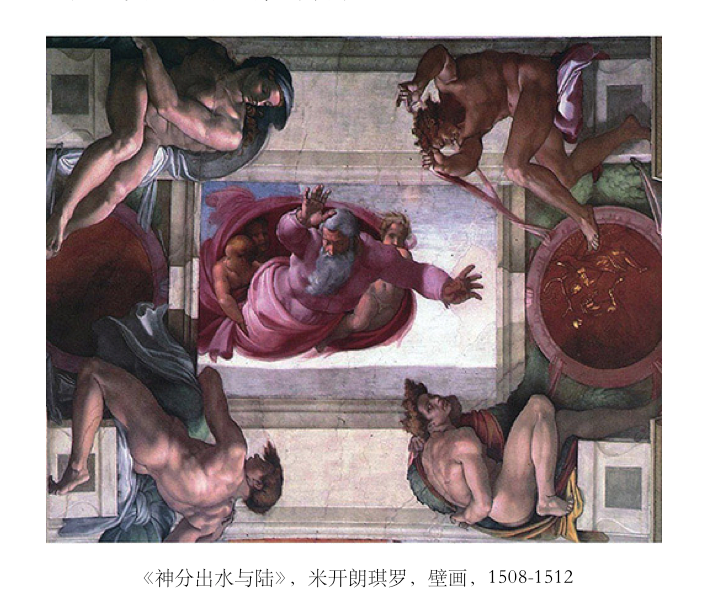

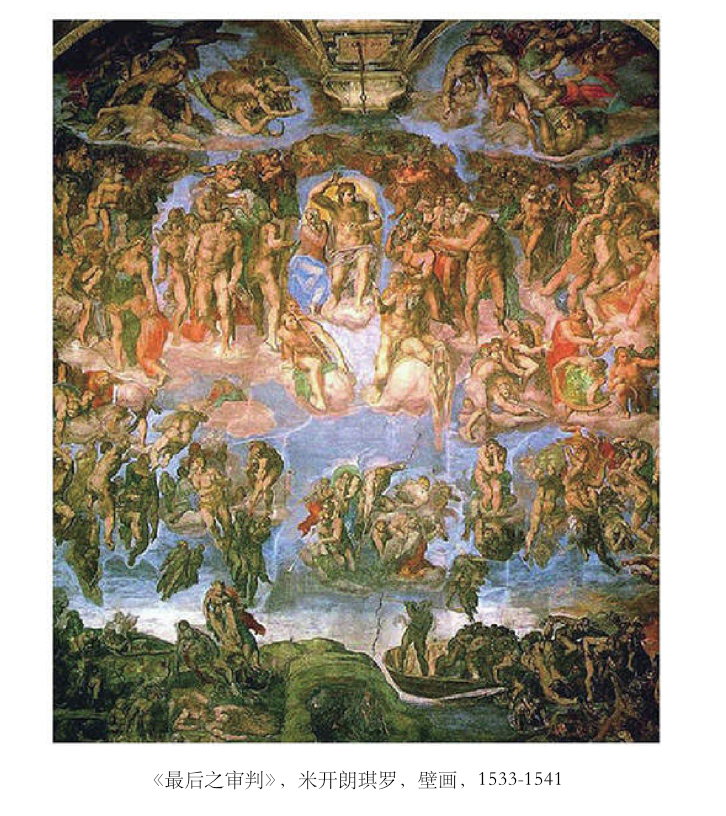

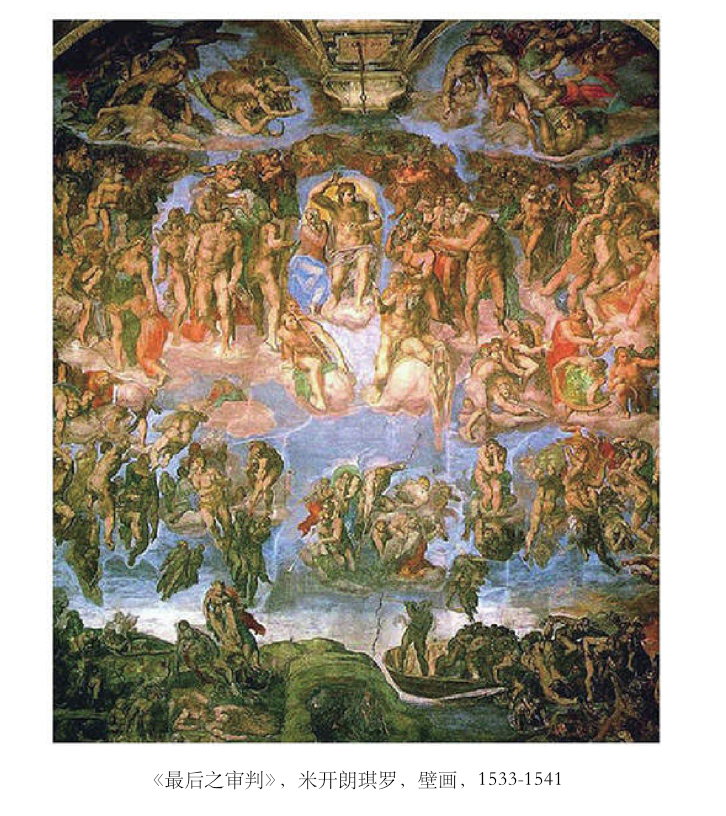

圣彼得大教堂是整个基督教的教堂,西斯廷礼拜堂则是教皇个人的祈祷之所。

但是西斯廷礼拜堂之成为西斯廷礼拜堂,只因为有了米开朗琪罗的天顶画及神龛后面的大壁画之故。只有研究过美术史的人,才知道在西斯廷礼拜堂内,除了米氏的大作之外,尚有其他名家的遗迹。

二百年来意大利全体的学者与艺术家,发现了绘画,乔托以前只有枯索呆滞的宝石镶嵌马赛克(mosaique),而希腊时代的庞贝的画派早已绝迹了千余年。发现了素描,以及一切艺术上的法则以后,已经获得一个结论——艺术的最高的目标并不是艺术本身,而是表现或心灵的意境,或伟大的思想,或人类的热情的使命。

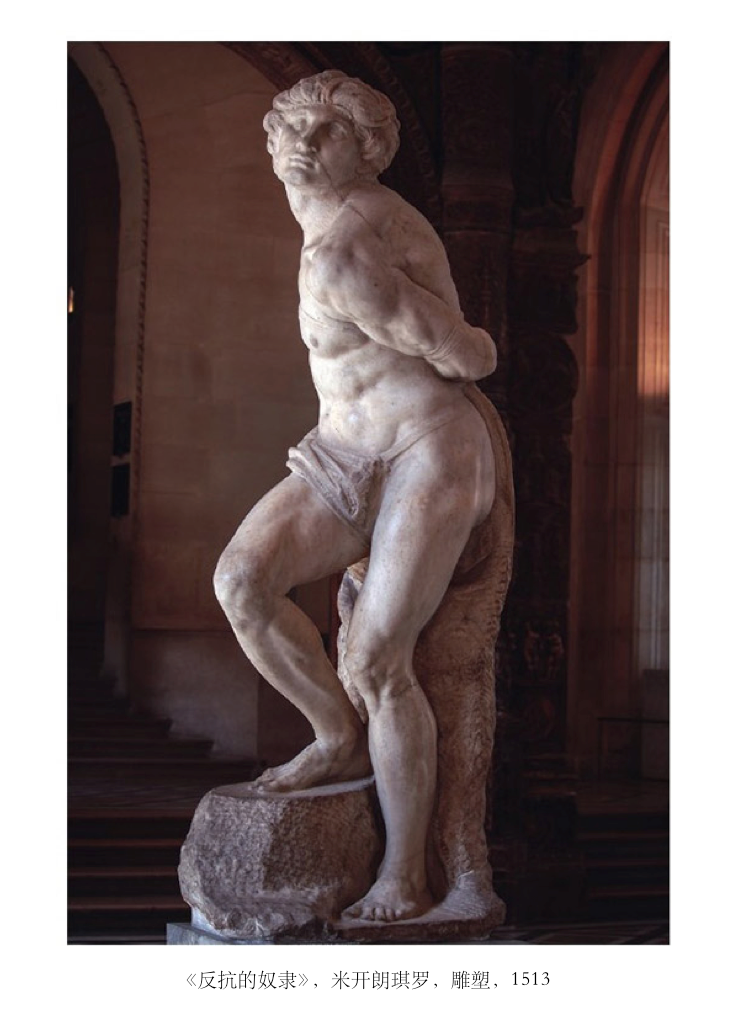

裸体,在西方艺术上——尤其在古典艺术上——是代表宇宙间最理想的美。

因为希腊的宇宙观是人的中心的宇宙观;文艺复兴最高峰的精神是如此,因为自但丁至米开朗琪罗,整个的时代思潮往回复古代人生观、自我发现、人的自觉的路上去。米氏以前的艺术家,只是努力表白宗教的神秘与虔敬;在思想上,那时的艺术还没有完全摆脱出世精神的束缚;到了米开朗琪罗,才使宗教题材变成人的热情的激发。在这一点上,米开朗琪罗把整个的时代思潮具体地表现了。

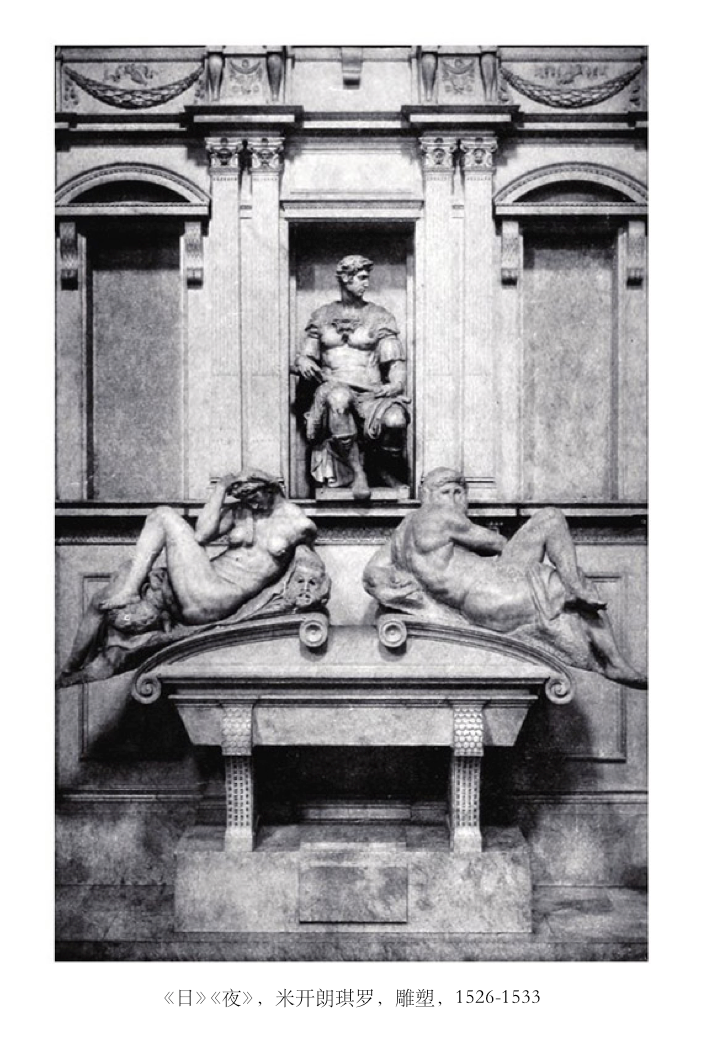

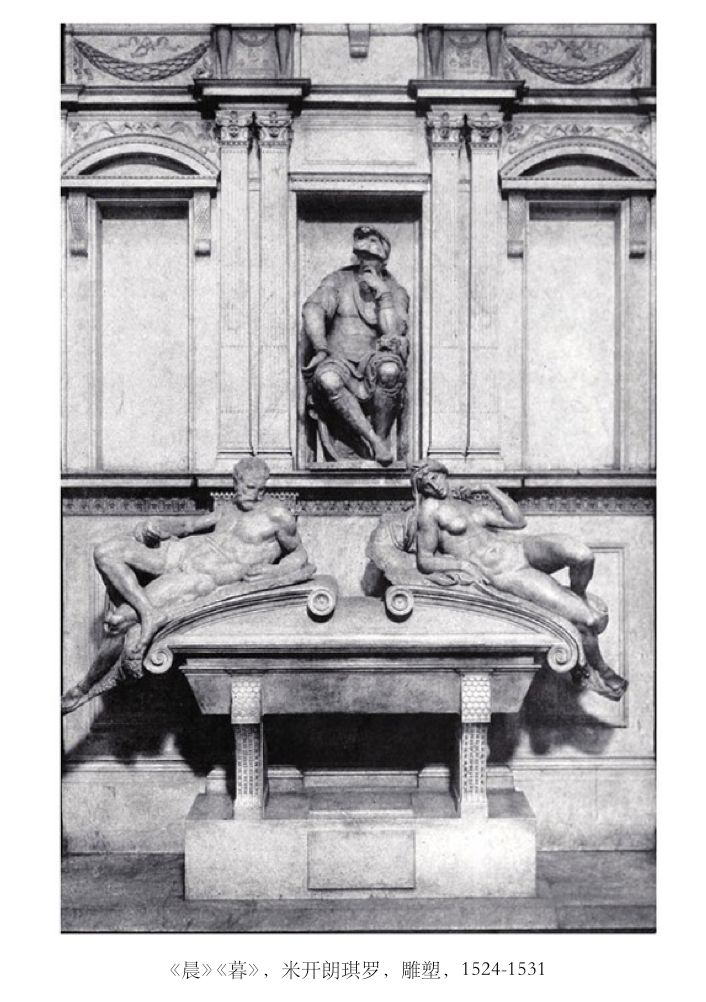

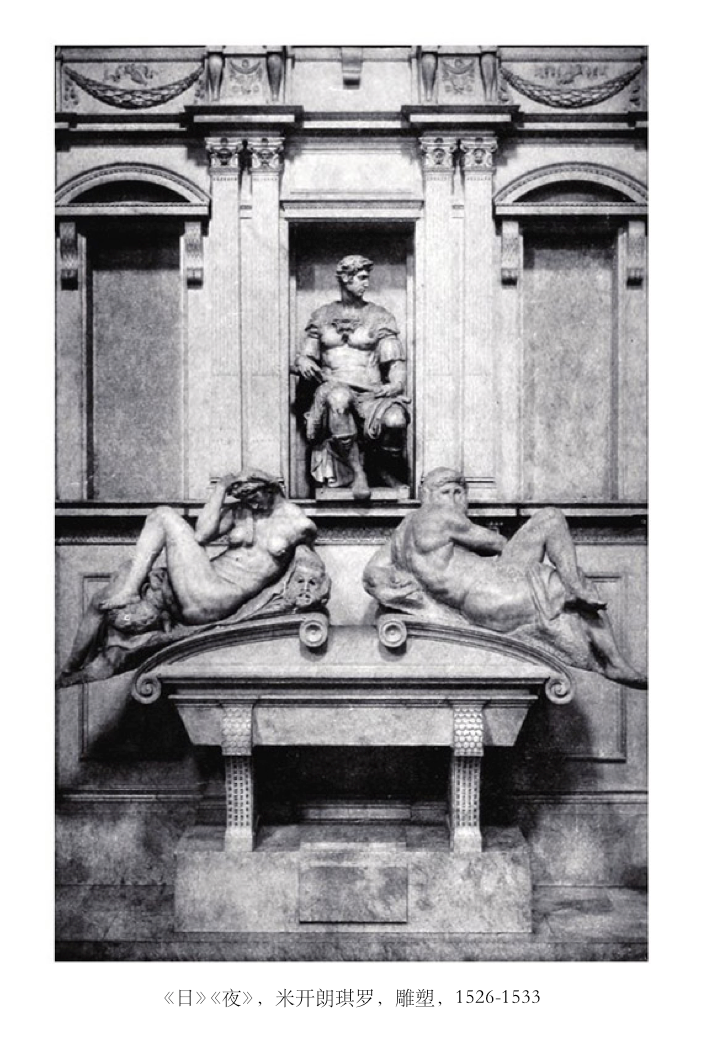

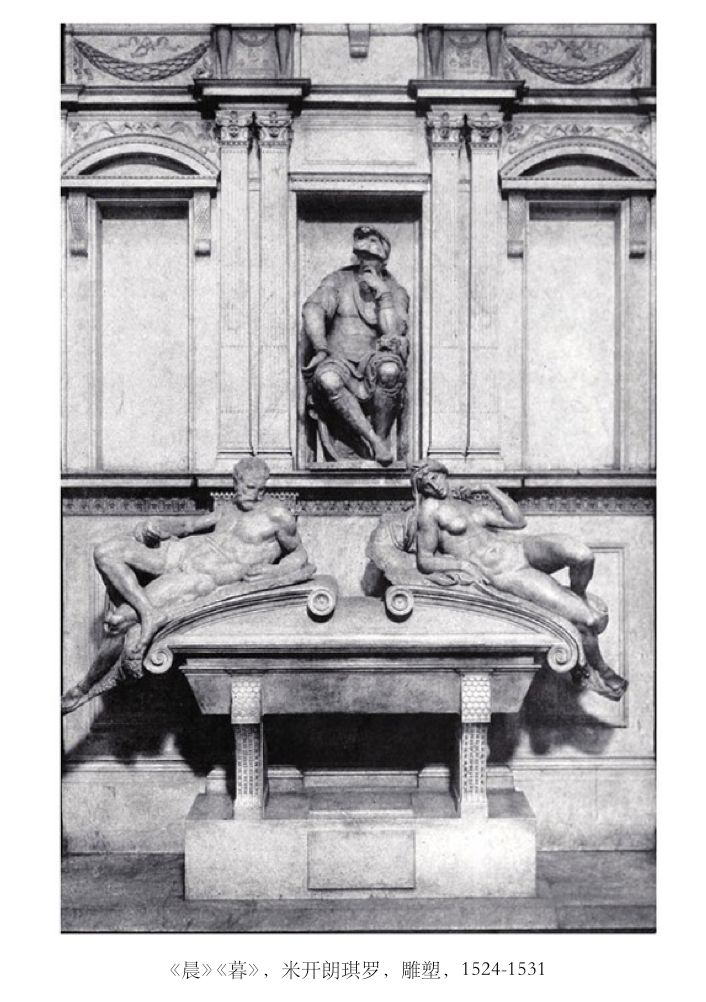

第七讲 米开朗琪罗(中)——圣洛伦佐教堂与梅迪契墓

在翡冷翠的圣洛伦佐(San Lorenzo)教堂中,有两座祭司更衣所(Sacristies,一译圣器室),是由当地的诸侯梅迪契出资建造的。老的那一所,建于约翰·梅迪契及其儿子科西莫·梅迪契的时代十四世纪。,里面陈列着多那太罗的雕塑、有名的铜门和约翰·梅迪契的坟墓。

《思想者》与《夜》的头部都在阴影中这一点便可明白。

坟墓上面放着两座人像,他们巨大的裸体倾斜地倚卧着,仿佛要堕下地去。他们似乎都十二分渴睡,沉浸在那种险恶的噩梦中一般。全部予人以烦躁的印象。这是人类痛苦的象征。米氏有一段名言,便是这两座像的最好的注解: 睡眠是甜蜜的,成了顽石更是幸福,只要世上还有羞耻与罪恶存在着的时候。不见不闻,无知无觉,便是我最大的幸福;不要来惊醒我!啊,讲得轻些罢!

米开朗琪罗除了雕刻家与画家之外,还是一个抒情诗人。在长久的痛苦生涯之后,他把个人的烦闷、时代的黑暗具体地宣泄了。这梅迪契墓便是最好的凭证。

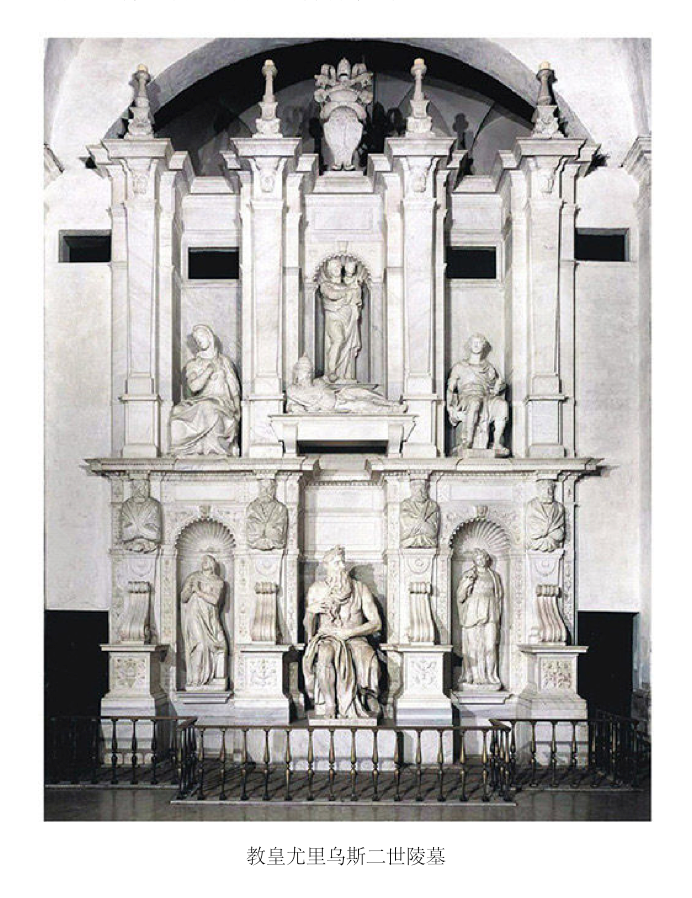

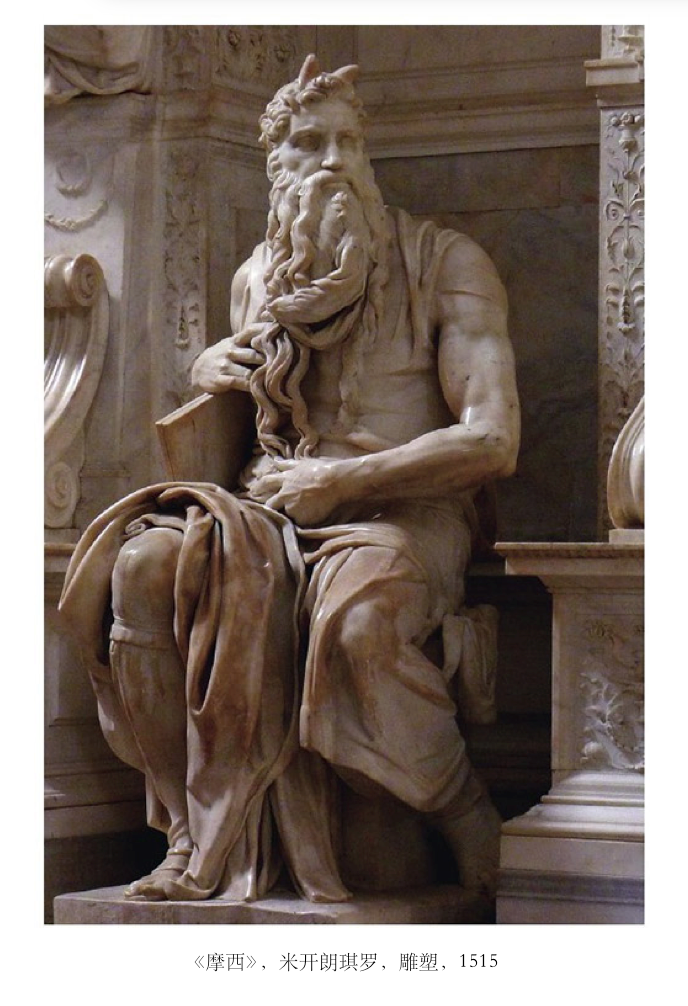

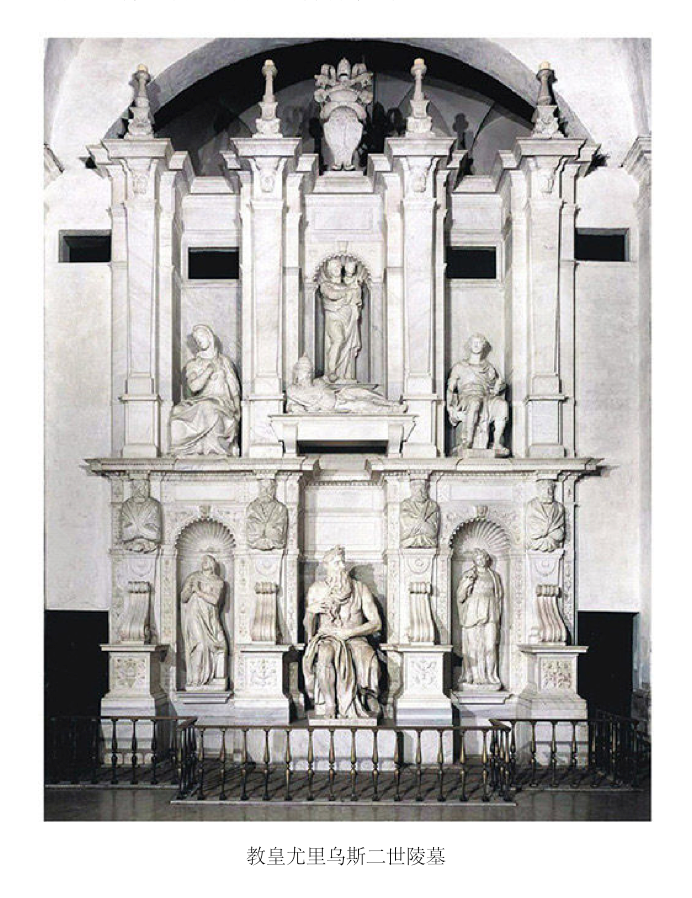

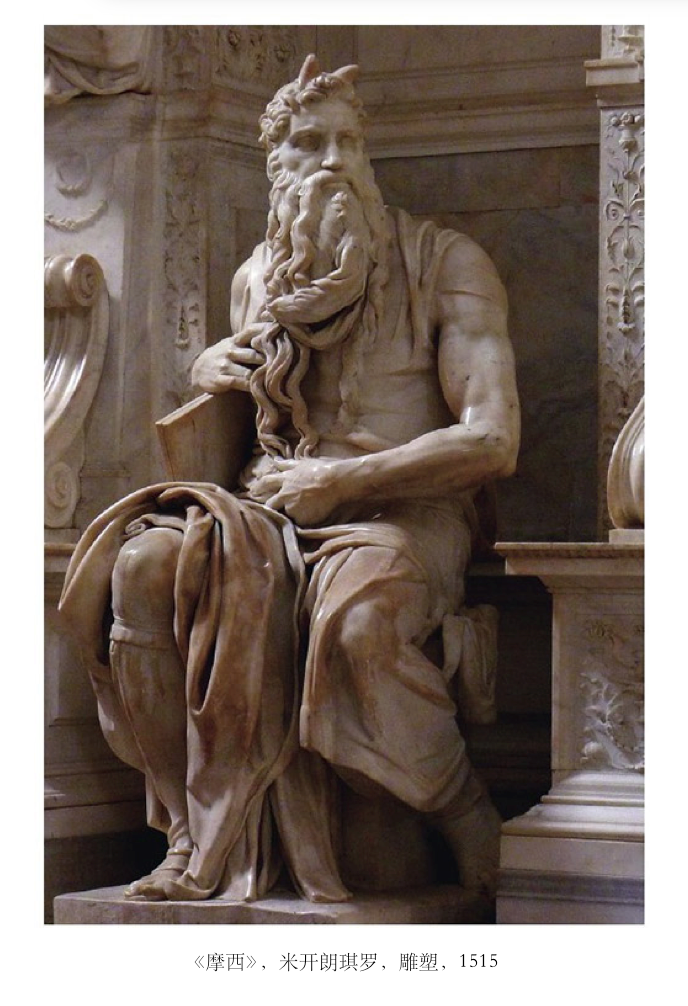

第八讲 米开朗琪罗(下)——教皇尤里乌斯二世墓与《摩西》

多那太罗所认为美的,只是个人表情的美。 然而米开朗琪罗的美的观念全然不同。多少年来,自西斯廷天顶画起,他一直在幻想那把神明的意志融合在人体中间的工作。他所憧憬的,是超人的力,无边的广大,他在白石与画布上做他的史诗。多那太罗觉得传统足以妨害他的天才,他要表白个人;米开朗琪罗却正要抓住传统,撷取传统中最深奥的意义,用自己的内心去体验,再在雕塑上唱出他的《神曲》。

其他

世界美术名作二十讲(2)(第九讲~第十五讲)

世界美术名作二十讲(3)(第十六讲~第二十讲)

所谓鲁本斯派与普桑派,这些在当时带有浓厚的争执色彩的名字,现在早被遗忘了。

所谓鲁本斯派与普桑派,这些在当时带有浓厚的争执色彩的名字,现在早被遗忘了。